はじめに-杉田玄白とはどのような人物だったのか

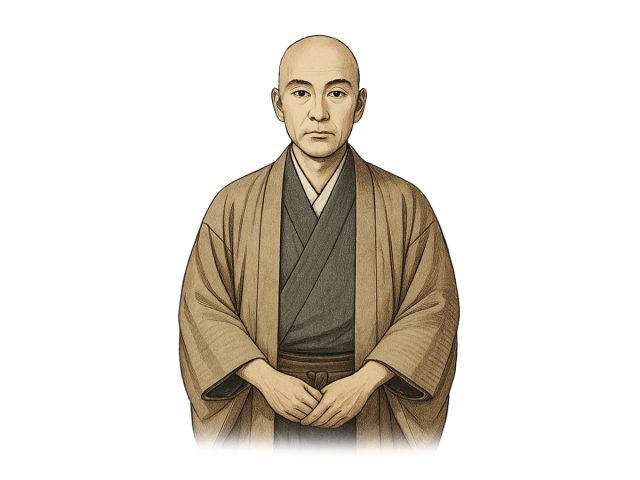

杉田玄白(すぎた・げんぱく)は、江戸時代中期に活躍した蘭方医であり、蘭学の先駆者として知られる人物です。現代の日本医学や科学の礎を築いたともいえるその業績は、『解体新書』の翻訳出版に集約されています。

そんな杉田玄白ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、平賀源内と親交のある『解体新書』の生みの親(演:山中聡)として描かれます。

目次

はじめに-杉田玄白とはどのような人物だったのか

杉田玄白が生きた時代

杉田玄白の生涯と主な出来事

まとめ

杉田玄白が生きた時代

杉田玄白が生きた18世紀から19世紀初頭の江戸時代は、鎖国体制のもとで西洋との接触が長崎に限られていた時代です。しかし、オランダを通じて西洋の医学や科学技術が密かに伝えられており、それらを学ぼうとする知識人たちの動きが広がっていきました。

このような中、玄白は漢方を基本としながらも、オランダ医学に基づく外科を学び、やがて本格的な医学書の翻訳に挑むことになります。彼の取り組みは、蘭学興隆の流れをつくり出し、やがて日本の医学や自然科学の近代化を後押ししていくことになるのです。

杉田玄白の生涯と主な出来事

杉田玄白は享保18年(1733)に生まれ、文化14年(1817)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

若き日の学びと蘭学との出会い

杉田玄白は享保18年(1733)、若狭国(現在の福井県)小浜藩の藩医・杉田甫仙(すぎた・ほせん)の子として生まれました。難産であったため、玄白を産んだのちに母親は亡くなってしまいます。

玄白は、幼少期から学問と医学に励みました。漢学を宮瀬竜門(みやせ・りゅうもん)に学び、蘭方外科を幕府奥医師・西玄哲(にし・げんてつ)に学び、やがて藩医となります。

その後、蘭学に強い関心を抱くようになり、同じ藩医である小杉玄適(こすぎ・げんてき)を通じて山脇東洋(やまわき・とうよう)の医学思想に触発され、江戸に来ていたオランダ商館長やオランダ通詞(つうじ、通訳のこと)からも知識を得ました。

【『解体新書』の誕生。次ページに続きます】