つくり方も味わいも、川辺の眺めも変わらぬよさを愛でる

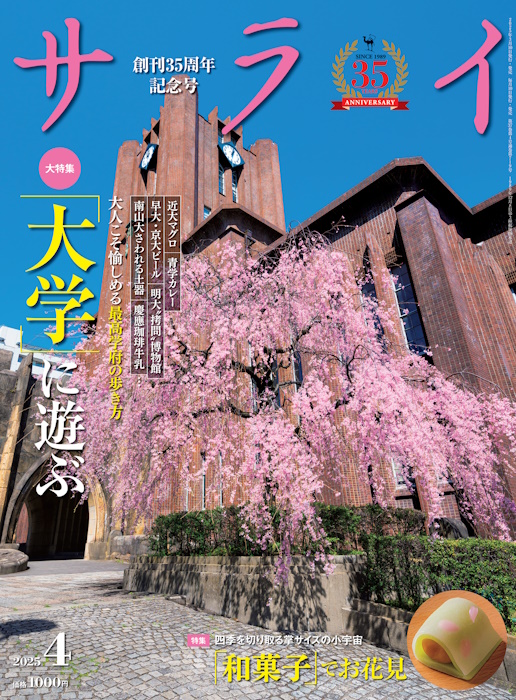

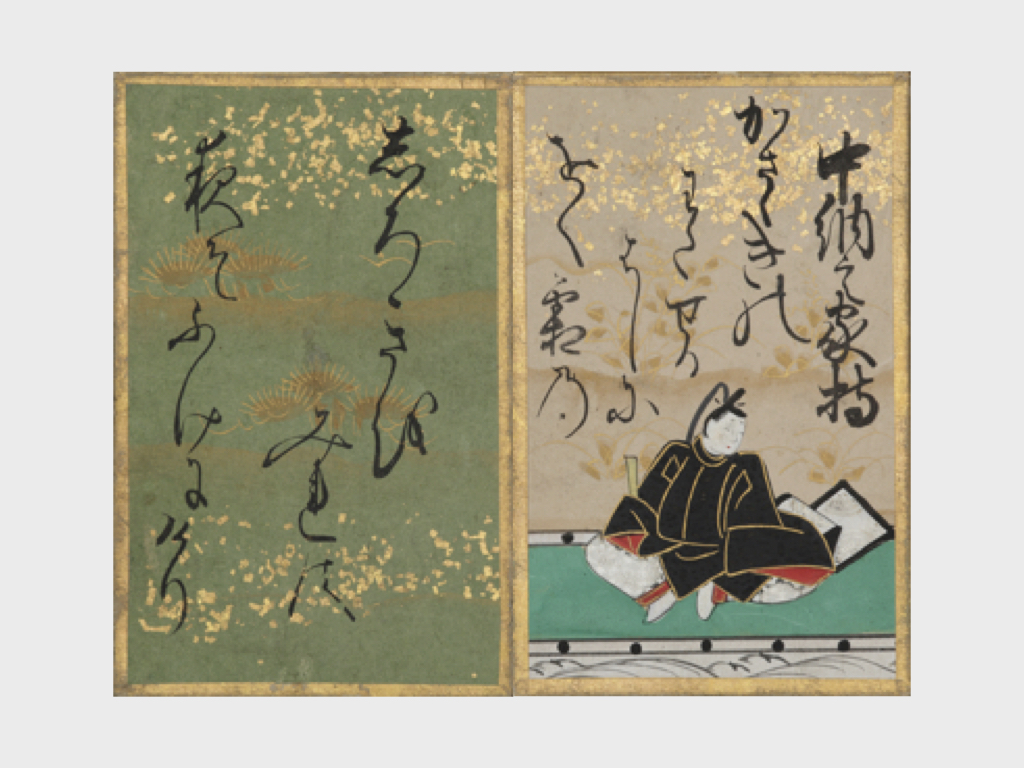

江戸幕府4代将軍・徳川家綱が桜を植えた隅田川の墨堤。8代将軍・吉宗は、治水のため堤防をかためるべく花見を奨励。これが庶民の娯楽として定着した。花見を楽しむ様子を描いた錦絵に描かれるのが、ここ『長命寺桜もち』だ。

これぞ、桜もちの元祖

「生地の大きさが、ほんの少しだけ大きくなったことと、桜の葉を西伊豆から仕入れるようになったこと以外は、江戸の創業時から変わっていません」と、女将の山本祐子さん。

こし餡は、北海道十勝産の小豆と上白糖でつくる。葉はオオシマザクラの葉を塩漬けにして発酵させたものを2〜3枚用いる。クレープ状の生地で餡を包み、葉を巻くと、300年以上も変わらぬ「桜もち」の姿となる。桜もちの葉は

食べるのか、食べてはならぬのかと悩ましいが、山本さん曰く、

「桜葉は、香りづけと生地(もち)の乾燥を防ぐためのもの。ですから、うちでは外してお召し上がりいただくことをおすすめします。生地に移った桜葉の香りと餡の風味をお楽しみください」

長命寺桜もち

東京都墨田区向島5-1-14

電話:03・3622・3266

営業8時30分〜18時

定休日:月曜、火曜(3月、4月は月曜定休。テイクアウトのみの場合もあり)

交通:東武伊勢崎線曳舟駅から徒歩約12分、東京メトロ押上駅から徒歩約15分

取材・文/武内しんじ 撮影/貝塚 隆