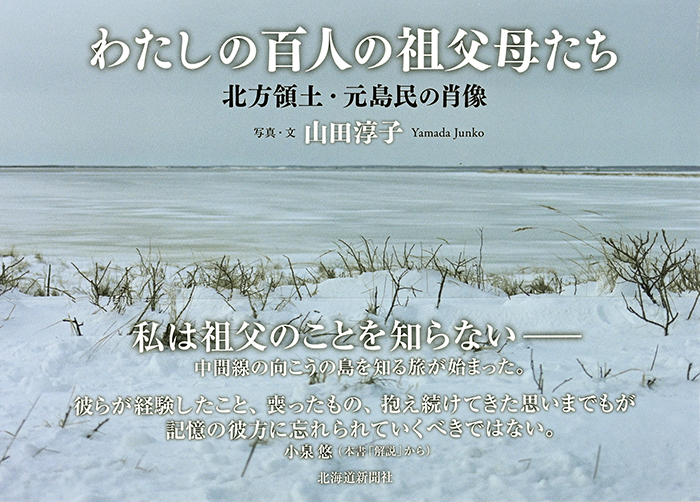

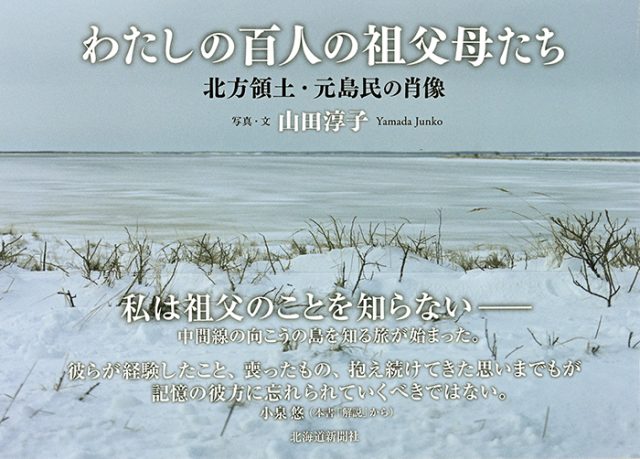

2025年9月4日(木)~9月15日(月)(画像は写真集表紙)

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)では、知られざる蝦夷地(現在の北海道)の歴史にも触れられたことが注目を集めました。

編集者A(以下A):意外と知られていませんが、九州に元軍が攻めてきた元寇とほぼ同時代に、樺太に元軍が攻めてきたことが「北の元寇」ともいわれています。さらに、津軽半島の十三湖周辺(十三湊)を本拠としていた安藤(安東)一族は、樺太からさらにアムール川流域まで交易の輪を広げていたことでも知られています。

I:「義経は成吉思汗だった」ということをテーマにした小説がありましたが、北の海を縦横無尽に奔っていた豪族がいたということですよね。

A:『べらぼう』に登場している松前氏は、もともと安藤一族の配下にいた蠣崎氏の流れをくむ大名です。安藤一族は、『べらぼう』の時代は、「秋田」と姓を変え、三春藩(福島県)を治めていました。

I:北の歴史で興味深いのは、寛文9年(1669)に起こったシャクシャインの戦いです。このとき、事態を鎮圧するために弘前藩も出兵しているのですが、石田三成の孫が侍大将として出陣していることです。

A:関ヶ原合戦の後に、津軽家の嫡男津軽信建との縁で、三成の次男と娘が津軽に難を逃れたわけです。石田から杉山に姓を変えた杉山吉成が軍功をあげて、江戸城で将軍家綱に謁したというエピソードですね。

蝦夷地、そして北方領土に思いを馳せる

I:そういう時代を経て、『べらぼう』の時代になるわけです。松前氏が交易を仕切っていたわけですが、『赤蝦夷風説考』などの意見を重視した田沼意次(演・渡辺謙)が、蝦夷を幕府直轄地にしようと試みたりするわけです。

A:寛政元年(1789)には道東でクナシリ・メナシの戦いが勃発して、劇中でひょうろくさんが演じた松前廣年が出陣して鎮圧します。帝政ロシアの南下政策の影響もあり、現在、北方領土とよばれる島々も舞台になって、帝政ロシアとのせめぎあいが続きます。

I:田沼意次が失脚したあと、一時蝦夷をめぐる政策が停滞することに注目です。これが明治になって、日露戦争を経て、日本は樺太の南半分などを領有するなど、歴史は動いていきます。

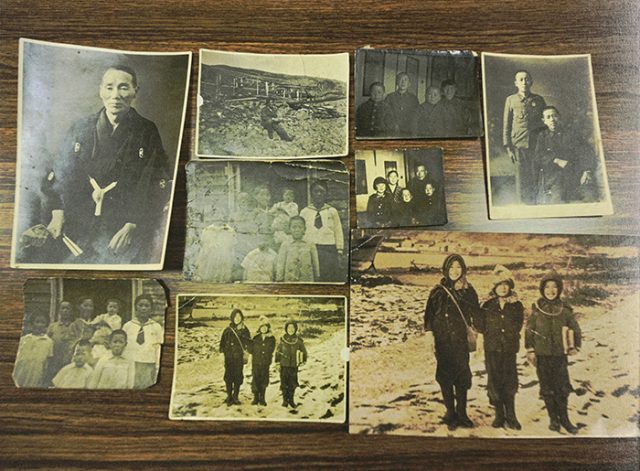

A:そんな歴史に思いを馳せながら、東京新宿の西口の地下道を都庁方面に歩いていたら、OM SYSTEM GALLERYで、「わたしの百人の祖父母たち―北方領土・元島民の肖像―」という写真展をやっていて、ちょっとのぞいてみました。

I:ああ、以前は、「オリンパスギャラリー東京」だった場所ですね。

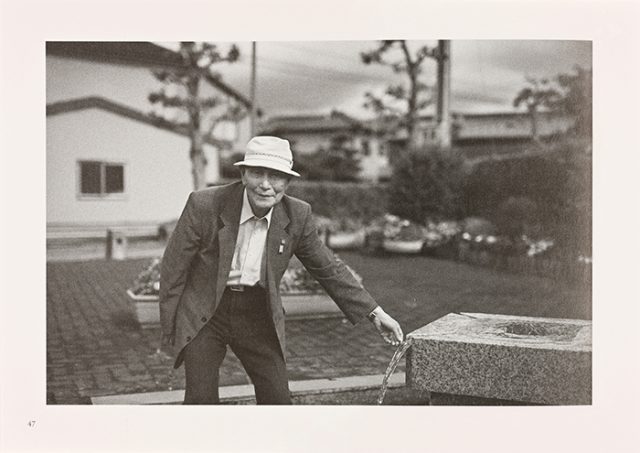

A:祖父が北方領土・歯舞群島の志発島で漁師をしていたというカメラマンの山田淳子さんが6年間に100人の北方領土の旧島民の方々の写真を撮影して歩いたという労作です。もちろんみなさんの話もあります。ある日突然ソ連兵が家にあがってきたときのことなど、胸に迫る話、望郷の念、島での暮らしの思い出も多数収録されています。

I:松前廣年が出陣したクナシリ・メナシの戦いから236年。歴史の大河は絶えることなく流れ続けているということですね。

A:撮影された旧島民は80代、90代の人ばかりでした。撮影した6年の間にすでに10人の方が鬼籍に入ったそうです。

I:旧島民の人々にとって、戦争はまだ終わっていないんですね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり