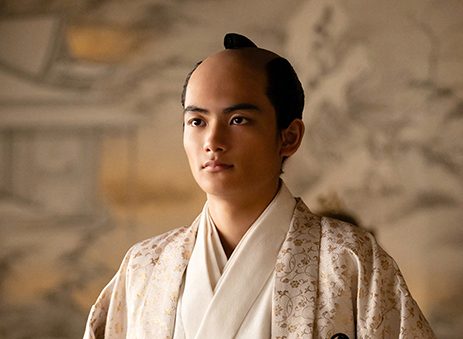

ライターI(以下I):新進気鋭の若手俳優、城桧吏さんが演じる第11代将軍徳川家斉の登場で、大河ドラマ64作目にして、ついに江戸幕府徳川15将軍がすべて大河ドラマの舞台に登場したことになりました。この壮挙に立ち会えたことを光栄に思います。

編集者A(以下A):第7代家継、第8代吉宗、第9代家重など1995年の『八代将軍吉宗』のみの登場という将軍もいますが、「15将軍コンプリート」は慶事には違いないでしょう。最後に登場した家斉は、15歳で将軍に就いてから半世紀に渡って将軍だった稀有な人物。しかも26男、27女、合計53人もの子供をなして、俗に「おっとせい将軍」とも呼称される人物でもあります。

I:ネットにもそうした記事が多いですね。

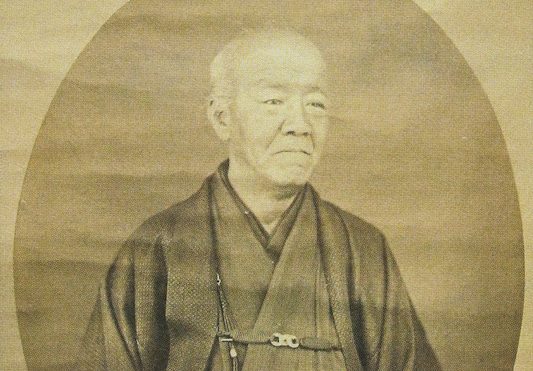

A:ということで、当欄では、家斉の子どもたちの中でもっとも長命だった松平斉民に注目したいと思います。斉民は家斉の十五男で、津山松平家に養子に入った人物です。津山松平家は、家康次男の結城秀康の五男松平直基を祖とする藩です。当初は10万石でしたが、秀康の玄孫の代に継嗣ないまま藩主が夭逝して5万石に減封されました。それが将軍家斉の十五男斉民の養子入りで10万石に復したそうです。

I:将軍の息子が5万石では体裁悪いですものね。

A:前週も触れていますが、家斉の子どもたちは10歳未満で夭逝した子が多いのが特徴です。成長した男子は、養子先を探すのがたいへんなわけですが、文化11年(1814)生まれの斉民は、幼少のころに津山松平家への養子入りが決まり、藩主の地位についたのが天保2年(1831)年になります。

I:なるほど。

A:斉民は、安政2年(1855)に養子の慶倫に家督を譲り、確堂と称します。42歳のときです。この3年後、江戸では井伊直弼が大老に就任します。井伊直弼は、第11代将軍家斉の息子である斉民の幕閣入りを画策したそうです。津山市の市制施行八十周年に記念出版された『津山城百聞録』の受け売りですが、アメリカからペリー艦隊がやってきた際に、多くの大名が「攘夷」を唱えたなかで、斉民が、開国通商の必要性を説いた意見書を提出したのが、井伊直弼の目にとまったといわれています。

I:養子に出たとはいえ、第11代将軍家斉の息子ですからね。井伊直弼にしてみれば、是が非でも味方につけたい存在だったのでしょう。

A:ところが、斉民は首をたてにしなかったようです。その気持ち、なんとなく想像できます。地方の10万石の藩主から激動のステージに「転身」することに躊躇したんだと思います。「病気を理由に隠居したんだから」と断ったともいわれています。

I:斉民は家斉子弟の中で異例ともいえる長寿を迎え、明治24年(1891)まで健在でした。

A:中学生くらいのときに、最後の将軍徳川慶喜の没年が大正2年(1913)ということを知って、感慨深い思いにとらわれた記憶がありますが、家斉の息子が明治24年まで生きていたというのも同じような思いに駆られました。明治24年というと、来日した帝政ロシアのニコライ皇太子が滋賀県大津で刺された大津事件が起こった年でもあります。

I:家斉の男系子孫は、徳川家にはいなくって、斉民の子孫だけだそうですね。斉民のひ孫松平康までは公になっていますが、今回、津山市に聞いてみましたが、藩主の末裔についての消息は教えてもらえませんでした。

A:大藩の藩主子孫はともかく、10万石未満の大名の子孫は、その出自を周囲に知られたくないという人が意外に多いですよね。以前、誰もが知っている有名人の子孫の方に話を聞いたことがありますが、出自を明かさないようにしているといっていて驚いたことがあります。

I:姓と名前の通字でわかるのに、という方でしたよね。

A:まあ、なにはともあれ、53人いた徳川家斉の子供たちの中でもっとも長命だった松平斉民についてまとめてみました。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり