『解体新書』の誕生

明和8年(1771)3月、玄白は前野良沢(まえの・りょうたく)、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん)らとともに、小塚原(こづかっぱら)刑場で死刑囚の解剖を見学します。

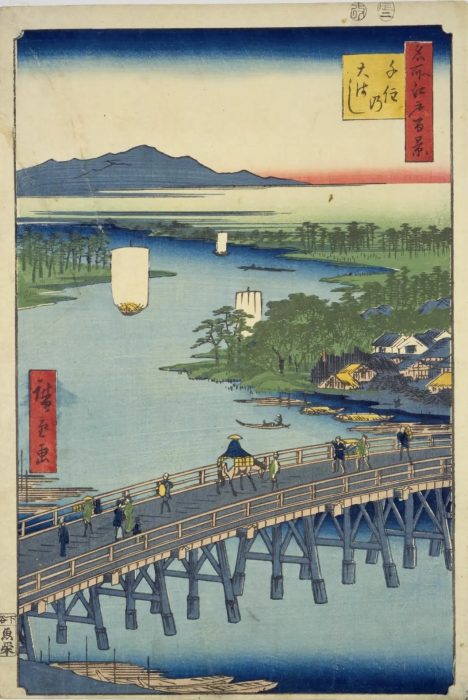

広重『名所江戸百景 千住の大はし』,魚栄,安政3. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1312339

そこで所持していたオランダ語の解剖書『ターヘル・アナトミア』の正確さに驚き、翻訳に取り組むことを決意。同志とともに翻訳作業に着手し、4年もの歳月をかけて安永3年(1774)に『解体新書』5巻(図1巻・図説4巻)を刊行します。

この翻訳は、日本における西洋医学書の初めての本格的な翻訳事業として高く評価され、後の蘭学隆盛の礎となりました。

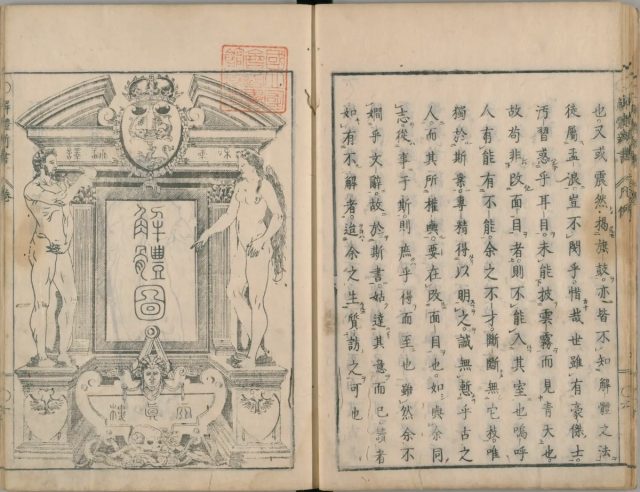

キュルムス 著 ほか『解體新書 4巻序圖1巻』[1],須原屋市兵衛,安永3 [1774]. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887

医師として、教育者として

玄白は本業の診療に加え、江戸に学塾「天真楼(てんしんろう)」を開き、多くの門人を育てました。中でも大槻玄沢(おおつき・げんたく)や宇田川玄真(うたがわ・げんしん)といった名だたる蘭学者たちが玄白の教えを受け、後世の医科学界に大きな影響を与えています。

また、蘭書の収集や貸出、定期的な研究会「病論会」の開催など、知の交流と共有にも尽力しました。

晩年の著述と文化活動

玄白は医学や蘭学にとどまらず、政治や社会問題についても積極的に発言し、『後見草(あとみぐさ)』、『野叟独語(やそうどくご)』、『耄耋独語(ぼうてつどくご)』などの著作にその考えを記しました。

また、詩や俳諧をたしなみ、洋風画家・石川大浪(いしかわ・たいろう)らと親交を結び、画技も高かったことなど、文化人としての一面も持ち合わせていました。

文化14年(1817)4月17日、85歳で没。その墓は東京都港区の天徳寺・栄閑院にあり、東京都史跡として保存されています。

まとめ

杉田玄白は、医学の枠を超えて学問・文化・社会にまで目を向けた、江戸時代を代表する知識人でした。特に『解体新書』の刊行は、蘭学の発展に火を点け、日本の科学的思考に大きな転換をもたらした出来事といえます。

その背景には、平賀源内の存在があったようです。源内は、早くから西洋文化に注目し、そのことは杉田玄白にも刺激を与えたとか。のちに玄白は、異才・源内のことを「非常の人」と呼んだそうです。

教育者として多くの門弟を育てた玄白の姿は、時代の変革を力強く支えた影の立役者でした。今なお、彼の功績は語り継がれ、学びの精神を私たちに伝え続けています。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)