はじめに-須原屋市兵衛とはどのような人物だったのか

須原屋市兵衛(すわらや《もしくは、すはらや》・いちべえ)は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した書店問屋の店主(版元)であり、蘭学書や地誌、文学作品などを多数出版し、江戸の出版文化を支えた人物です。

須原屋茂兵衛(もへえ)から分家し、日本橋の中心地に店を構えました。平賀源内(ひらが・げんない)や杉田玄白、大田南畝(おおた・なんぽ)らといった知識人たちと関わりながら、江戸の知的文化の発展に寄与した人物です。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、大手書店の商人でありながら、平賀源内や杉田玄白などが書く、これまでになかった本を数多く出版する革新的な出版人(演:里見浩太朗)として描かれます。

目次

はじめに-須原屋市兵衛とはどのような人物だったのか

須原屋市兵衛が生きた時代

須原屋市兵衛の生涯と主な出来事

まとめ

須原屋市兵衛が生きた時代

須原屋市兵衛が活躍した18世紀から19世紀初頭の江戸時代中期~後期は、社会全体が大きな変革期にありました。田沼意次の政治改革によって経済活動が活発化し、都市文化が開花するとともに、蘭学をはじめとする西洋文化が徐々に受け入れられるようになりました。

一方で、寛政の改革による出版統制が強化され、知識人たちの表現の自由が制限される時期でもあったのです。

情報や知識熱が高まる中で、出版業は飛躍的に発展しました。須原屋市兵衛は、蘭学書や地誌など先端的な書籍を数多く刊行し、時代の知的好奇心に応えました。

江戸の出版界が上方を凌駕し、日本の情報拡散の中心地へと変貌を遂げた背景には、市兵衛のような出版人の存在が不可欠だったといえます。

須原屋市兵衛の生涯と主な出来事

須原屋市兵衛の生年は不詳ですが、文化8年(1811)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

須原屋茂兵衛の分家として、日本橋に出店

須原屋市兵衛の幼少期の記録は、あまり残されていません。記録が残っているのは、市兵衛が江戸最大の書物問屋・須原屋茂兵衛の分家として、江戸日本橋に店を構えてからです。家号は申椒堂(しんしょうどう)といいました。

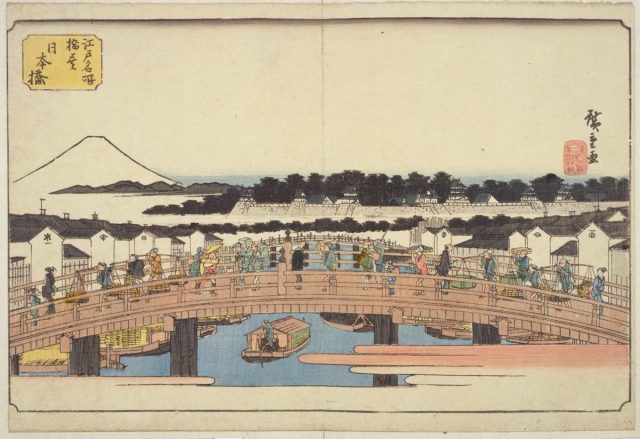

『江戸名所橋尽』著者:広重

(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1302095をトリミングして作成

【市兵衛が出版した主な書物。次ページに続きます】