はじめに-恋川春町とはどのような人物だったのか

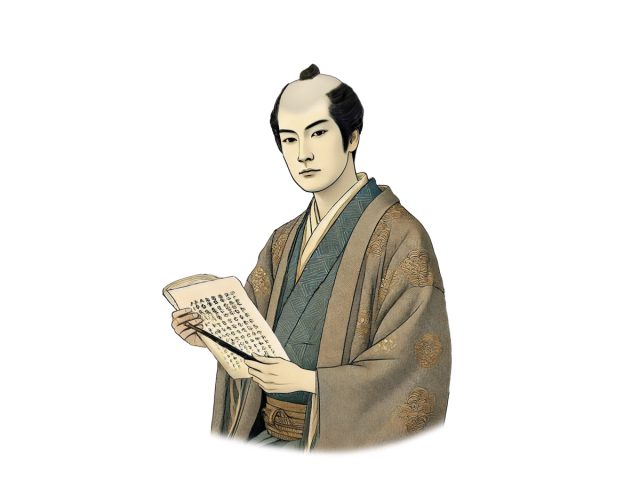

恋川春町(こいかわ・はるまち)は、江戸時代後期に活躍した戯作者・浮世絵師であり、黄表紙の創始者として知られています。春町の作品は、軽妙洒脱な文体と写実的な挿絵で人気を博し、当時の町人文化を象徴するものでした。

しかし、その鋭い風刺が幕府の政策を批判するものと見なされ、やがて彼の運命を大きく変えることになります。

そんな恋川春町ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。

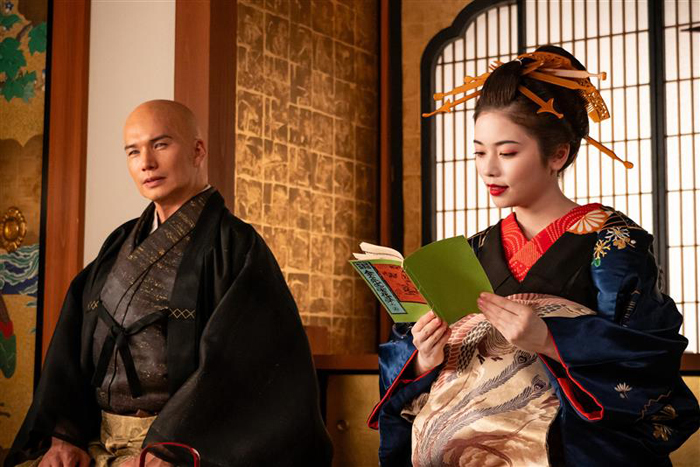

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、武士でありながら、挿絵も文章も書ける戯作者(演:岡山天音)として描かれます。

目次

はじめに-恋川春町とはどのような人物だったのか

恋川春町が生きた時代

恋川春町の生涯と主な出来事

まとめ

恋川春町が生きた時代

18世紀後半の江戸は、庶民文化が最高潮に達した時期でした。洒落本や黄表紙、川柳といった「通(つう)」を理想とする文芸が花開き、都市生活にゆとりが生まれるにつれて、大衆の娯楽としての文学が発展していきました。

そんな中で、恋川春町は、洒落本や黄表紙を通じて庶民の目線から時代を映し出す作品を生み出しました。春町の作風は、それまでの草双紙(くさぞうし)とは異なり、知的で風刺的な要素を含んだものとなり、当時の読者に新鮮な驚きを与えました。

恋川春町の生涯と主な出来事

恋川春町は延享元年(1744)に生まれ、寛政元年(1789)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

武士としての顔と文筆活動

恋川春町は、延享元年(1744)に駿河小島藩(現在の静岡県)の藩士・倉橋格(くらはし・いたる)として生まれました。通称は寿平(じゅへい)。藩士としてのキャリアを歩みながらも、彼は幼い頃から絵を学び、やがて鳥山石燕(とりやま・せきえん)の門下に入り、さらに勝川春章(かつかわ・しゅんしょう)にも私淑しました。

江戸小石川春日町に住んでいたことから、恋川春町と号したといいます。

文筆活動を本格化させたのは安永2年(1773)のこと。洒落本『当世風俗通』の挿絵を手掛けたことがきっかけとなり、安永4年には黄表紙『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』を自作自画で発表(出版者は鱗形屋孫兵衛)。

この作品が好評を博し、春町は黄表紙という新しい文芸ジャンルの創始者としての地位を確立しました。

黄表紙の隆盛と代表作

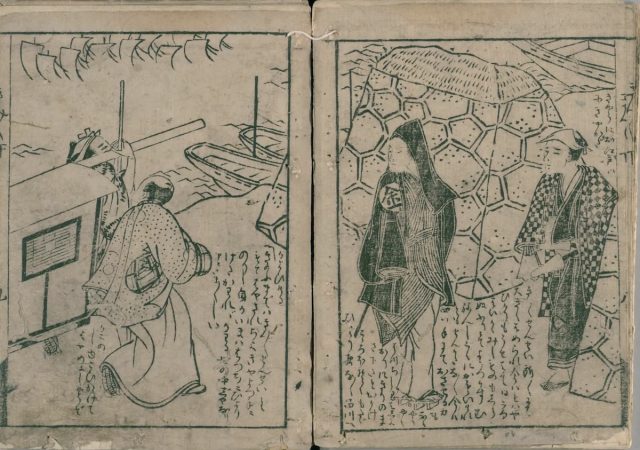

黄表紙とは、従来の草双紙とは異なり、当時の世相や風俗を風刺的に描いた娯楽文学でした。恋川春町は、このジャンルの先駆者として、多くの作品を発表し、読者の心を掴みました。

代表作には以下のようなものがあります。

『金々先生栄花夢』(1775年)

「金々先生」とは当時の流行語で、流行の先端をいく金持ちの粋人のこと。主人公は、田舎者の金村屋金兵衛。夢の中で巨万の富を得て栄華を極めるが、最後にはすべてが夢だったというユーモラスな物語。欲望に溺れる人間の愚かさを風刺しています。

『高慢斎行脚日記(こうまんさいあんぎゃにっき)』(1776年)

当世風俗をうがち、従来の草双紙の作風を一変しました。

『無益委記(むだいき)』(1781年か)

本作は、聖徳太子が著したと伝えられる《未来記》を模した作品で、人王三万三千三百三十三代にあたる未来の世界を描くという奇抜な構想のもとに展開されます。しかし、その内容は単なる空想にとどまらず、当時の社会の在り方を痛烈に風刺するものでした。

春町は、朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)らとも交流しながら、黄表紙の発展に貢献しました。

【松平定信の改革を風刺し、幕府に弾圧される。次ページに続きます】