文/印南敦史

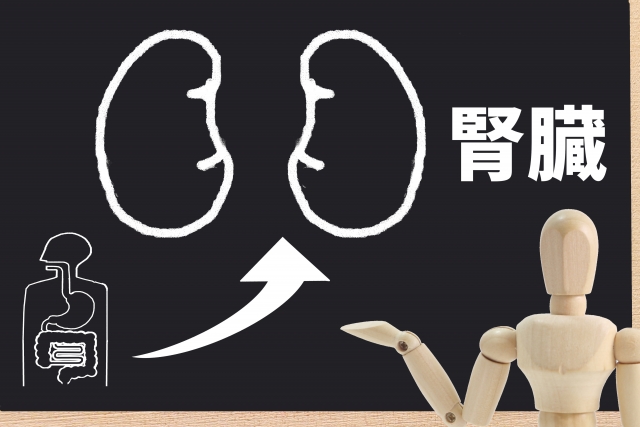

健康診断のクレアチニン値が悪くて心配だとか、尿タンパクの数値が悪かったとか、あるいは医師から「要注意」を宣告されたとか……。

他にもいろいろあるだろうが、いずれにしても腎臓に関する不安は少なくないだろう。

にもかかわらず、“わからないこと”が多すぎるから困りものなのだが、それは仕方がないことでもあるようだ。腎臓はとても複雑な仕組みを持ち、症状も現れにくいからである。

そこで参考にしたいのが、『腎機能を自力で強くする 弱った腎臓のメンテナンス法』(髙取優二 著、アスコム)。

腎臓の専門医である著者はここで、基礎知識はもちろんのこと、すでに弱ってしまっている腎臓のメンテナンス法までをわかりやすく解説しているのだ。

腎臓は、体内にゴミが入らないようにして血液をよい状態に保ってくれる臓器である。1日に150リットルもの血液を処理し、体に必要なものと非必要なものを仕分けし続けているのだそうだ。

著者のことばを借りるならその役割は、“キッチンや風呂場の排水溝につけられたネット”のようなもの。

逆にいえば、それほどの働き者だからこそ、定期的にメンテナンスをしないと、ストレスやタバコ、食生活の乱れなどによってどんどん弱ってしまうわけだ。

ところで、「塩分をとりすぎると血圧が上がる」と聞かされることも多いことだろう。腎臓は血管の塊なので、高血圧になると負担がかかってしまうため、血圧を上げないようにすることが重要なのだ。

だが、そもそもなぜ塩分で血圧が上がるのだろうか? その理由は以下のとおりだ。

体内にある水分=体液には、ミネラルなどさまざまな物質が溶け込んでいる。その濃度が一定に保たれることで、全身の細胞がきちんと働けるようになるのである。

当然ながら、食べ物や飲み物から摂取された塩分も体内に吸収され、体液に溶け込むことになる。しかしその量が多くなると、体液の塩分濃度が上がってしまう。

すると、体は「これは大変!」と反応して、のどの渇きを感じさせて水を飲ませたり、体内に水分をため込むなどして、塩分濃度を元に戻そうとするのです。言いかえれば、塩分をとればとるほど、体液の量が増えるのです。(本書70ページより)

「塩辛いものを食べすぎてむくんだ」というようなことを耳にすることがあるが、それもこうした理由があるから。摂取した塩分のぶんだけ体液が増え、皮膚の下にたまっている状態が“むくみ”だということだ。

体液が増えるということは、体液のひとつである血液も増えるということでもある。そのため、全身から心臓に戻ってくる血液も、心臓が全身に送り出す血液も多くなるのだ。

しかし、そこに問題があるようだ。

これは血液を全身に送り出すポンプのような役割を担う心臓にとっては大変な重労働で、たくさんの血液を押し出すために強い圧をかけて血液を全身に送り出さなくてはなりません。その結果、血圧を上げる必要が出てきます。このような流れで、塩分をとり過ぎると、血圧が上がるのです。(本書71〜72ページより)

本来、私たちの味覚は、体に必要なだけの塩分で満足できるような仕組みになっている。ところが年齢を重ねると味覚、なかでも塩味を感じる機能が落ちてくるのだという。

塩味を感じる機能が若いころの12分の1まで衰えてしまうという研究結果もあるのだそうだ。

塩味を感じる機能が落ちるということは、本人が気づかないうちに塩分の摂取量が増えてしまうということを意味する。

たとえば、日ごろから無意識のうちに、食べものにしょうゆをドバドバかけてしまうという方などは注意が必要。そんなことを繰り返していると、結果的に高血圧を招きやすくなるからだ。

そして高血圧になると、腎臓に負担がかかるようになる。年齢を重ねていくなかで、私たちは“徐々に味覚は衰える”という現実を自覚し、塩分控えめな食事を心がけることが大切なのである。

髙取優二 著

1650円

アスコム

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。