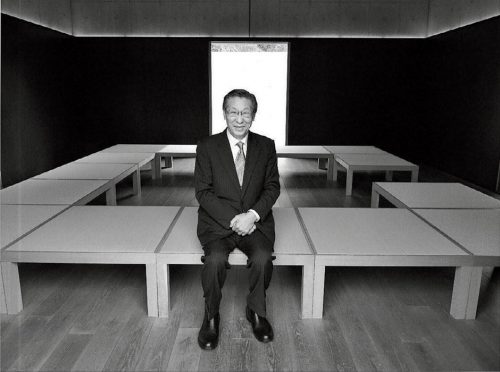

木村宣彰さん(鈴木大拙館 館長)

─「世界の大拙」の教えを後世に伝える仏教学者─

「一切合切をひっくるめて、私たちは生かされています」

── 鈴木大拙館(すずきだいせつかん)館長となって8年目です。

「日々、鈴木大拙と対話しています。大拙は明治3年(1870)、150年前に大拙館のすぐ近く(石川県金沢市)で生まれました。館の庭にあるクスノキの巨木は、大拙が幼少の頃、遊んだ場所です。明治生まれの思想家であり仏教哲学者ですが、今の時代こそ、鈴木大拙の言葉が必要とされています。

私は大谷大学(京都市)で学びましたが、大拙は51歳から90歳まで、大谷大学の教授でした。大学の2回生か3回生の時講演を聴いたのですが、不思議なことに、今でも耳の底に声が残り目をつぶれば仕草が浮かびます。

大拙は壇上から合掌すると、私たちに語りかけました。その時の言葉も覚えています。大拙は浅原才市という妙好人(在家の篤信者)の言葉を引きました。“他力には、自力もなし他力もなし、ただ一面の他力なり、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏”。世の中では自助だ共助だといいますが、他力とは他人に頼ることではありません。自力は、ひとりで生きることではない。一切合切をひっくるめて、私たちは生かされているということです」

──生かされている、とは。

「私たちもまた、大きな自然の一部だということです。自然と自分、他人と自分とが分かれていない── 自他不二だということです。

ある時、大拙がアメリカ人から“仏教に神は存在するのか”と質問を受けました。大拙はこう答えたそうです。“仏教では『一』を立てるということをしないのです。『一』という数字はやはり相対次元であって、絶対ではないからです。仏教では『一』ではなく『不二』というのです”。一を立てれば、対立は終わりません。同じように、自分さえよければと我を張れば、やはり争いになる。不二とは、あらゆる相対の次元が未だ現れていない大本のことです。ゆえに自他不二。一を立てるのではなく、不二の大本、根本をたずねよ。先へ先へと急がず大本に帰ることこそ、大拙の思想の立脚点でした」

──鈴木大拙との出会いが大きかった。

「直接、五感を通して体験したということが大きかったのでしょう。これは私に限りません。『歎異抄(たんにしょう)』は、親鸞の弟子唯円が、親鸞の死後、20〜30年経った後にしたためたと言われています。親鸞の言葉が知識ではなく血肉になっていたのでしょう」

──さまざまな体験が人を形作る。

「ええ、そういうことです。例えばインターネットを検索すれば、数多の情報が手に入りますよね? でもこれは借り物です。何かの拍子にすぐに崩れてしまう。自分で掴んだものは、不動です」

──その体験を教えてください。

「私は、富山の浄土真宗のお寺に生まれました。4人兄弟の長男です。お寺のあった地域は、城端といいましてね、町の中心には、蓮如上人が開いた城端別院善徳寺がありました。柳田国男は、この町を訪れた様子を《寺々は本堂の扉を開き、聴聞の男女傘を連ね、市に立ちて甘藷の苗売る者多し》(『秋風帖』)と記しています。善徳寺に多くの信者が説法を聴きに集まっていた様子がわかります。私も幼少の頃、祖母に連れられて、善徳寺に行きました。説法の聴聞が終わると、信者たちだけ残り、説法に対する理解を語り合います。これを『御示談』といいます。蓮如は《物を言え言え》《物を言わぬ者は、おそろしき》といって、御示談を推奨しました。信者の理解が足りなければ、他の信者が正します。言葉にすることで、間違いに気づく場が御示談でした。自己主張ではなく、心底をさらけ出し自らを今一度確かめる機会でした。私にとって、ひとつの強烈な体験になっています。こうしたことに触れていたことが、そのまま僧侶の道へと進ませたのでしょう」

──迷いはなかったのですか。

「大学進学の際は迷いました。寺を継ぐなら大谷大学へ進学するのが常道ですが、他の大学へ進みたい気持ちもあった。最終的に、周囲の勧めもあって大谷へ進んだのですが、今では、選んでよかったと思っています」

──なぜでしょう。

「ここで鈴木大拙を始めとする、さまざまな師に巡り会ったからです。

入学式の曽我量深学長(当時)の挨拶を、今でも覚えています。学長は新入生を前に、こう言ったのです。“本学は世間で役立たない人間を育てる大学である”。これは強烈でした。

私が大学に入学した昭和37年は、所得倍増計画が話題の年です。世間は役に立つ人材を欲していた。その流れに逆らうようなことを言うのですから、それは驚きました」

「目の前の出来事に執らわれず、その奥を見つめよ」

──学長は何を言いたかったのでしょう。

「実はその後、自分が大谷大学の学長になった時に、こう挨拶したんです。“本学では人材ではなく人物を育てる”と。人材というのは、社会にすぐ役立つ人間のことですが、そもそも人間を材料のように扱っていいわけがない。社会に合わせて金メッキを施した人材は、社会が変わればメッキが剥がれます。そうではなく、人物──本来の自分を見つめ、磨かなければなりません。曽我学長から学んだ教えです」

──大学では何を学びましたか。

「大きかったのは、学寮に入ったことです。高校を出たての学生もいれば、社会人を経てきた人もいた。私はその後も学寮に残り、寮監も6年、結婚するまで務めました。学寮では夜になると、議論が始まりました。悟りとは、真理とは、という抽象的な話で始まるのですが、途中から、彼女や食べ物の話など具体的な話題へ移っていく。具体性と抽象性の行ったり来たりです。この体験はのちに、鈴木大拙の言葉と結びつきました。大拙はこんな言葉を残しています。“近代人は、その最も抽象的なるものを最も具体的に見ることを修得しなくてはならぬ”。漠然とした言葉ではなく、具体的に考えよ、ということです。

もうひとつは、師・横超慧日との出会いです。師は常々、“尋源”という言葉を口にしました。これは、川の流れの大本を尋ねるということです。師は仏教の尋源を探るため、宗派を超えて、中国仏教の研究に勤しんでいました。私が中国仏教を学んだのも、師の影響が大きいのです」

──大拙の不二と尋源は通じ合うと。

「そうです。おふたりはまったく同じ方向を見ていたと言っていいでしょう。目の前の出来事に囚われず、その奥を見つめよ、ということです」

──簡単ではありません。

「頭で考えてはたどり着きません。具体的な行動、体験が必要です。ところが現代社会は、体験の機会を奪っています。効率を最優先するあまり、体験から遠ざけてしまった。

鈴木大拙は、荘子の『機心』の逸話をよく口にしていました。

子貢(孔子の門人)が旅をしていると、老人が畑に水をやっていました。いちいち井戸から水を汲み、水瓶を畑まで運んでいる。骨折る割には効果があがりません。そこで子貢は、水を簡単に汲み上げる仕掛けがあるのだから、それを使えばどうかとアドバイスします。すると老人はこう答えます。“機事ある者は必ず機心あり。機心、胸中に存すれば、即ち純白備わらず”。

純白とは、本来持っている純真潔白な精神です。その人の尋源です。効率を優先し、機械に頼ると、純白が薄れ、自分を見失ってしまうと老人は返答したのです。

もっと具体的に言いましょう。例えば私たち、鈴木大拙館のスタッフは全員、毎朝、一緒に館の掃除をします。同じ場所で、同じ時に、同じことをする。同じ体験を通して、自分を見つめているのです。効率を考えるなら、業者に頼めばいいのかもしれませんが、それは『機心』です。

毎日同じことの繰り返しのようですが、日々発見があります。先日、水鏡の庭に長靴で入り、水面に落ちた葉を拾っていた時のことです。大きな葉は簡単に拾えましたが、小さな葉は拾いきれない。ああ、煩悩と同じだと気づきました。大きな煩悩はコントロールできる。しかし小さな煩悩は、網をすり抜け溜まっていく。私たちは小さな煩悩に左右されているのだと、掃除することで教えられたのです」

──体験こそ重要である、と。

「そうです。ですから鈴木大拙館も、情報を学ぶように作っていません。展示品にも解説を付けず、自分で学ぶように構成されています。ここは故人の持ち物を展示するような記念館ではなく、あくまで鈴木大拙という人物の思想を体験してもらうための空間なのです。

故人の持ち物を見たいという人もいるでしょう。しかし物に焦点を当てると、その物自体の相対的な価値に引きずられてしまう。あの人の方がもっと高価な物を持っているんじゃないか、という『一』を求める心持ちに囚われる。それだけはしたくなかったのです。

思索空間を見てください。ここには何もありません。ここではめいめいが“考える”という体験をするのです」

「生老病死の四苦から逃げる先はありません」

──世はコロナで混乱しています。

「大変な時代です。思索する余裕も持てないかもしれない。しかしだからこそ、本当の智慧が必要とされています。例えば、“コロナに打ち勝つ”と言いますでしょ? さて本当に勝つことができますか。そして勝つことがいいことですか」

──どういうことでしょう。

「先日、探査機『はやぶさ2』が小惑星リュウグウからたくさんのサンプルを持ち帰りました。これは非常にすごいことです。地球から3億km離れた小惑星にたどり着き、戻ってきたのですから。科学によるコントロールです。ですが一方で、私たち人間は、こうした成功に酔いしれ、何でもコントロールできると思い込んでいるのではないか。例えば私たちは自然を思い通りにできますか?

コロナウイルスは何か理由があって自然界にあるものです。何でも制御できるという自惚れが、コロナの混乱に繋がっているのではないでしょうか。打ち勝つのではなく、共に存在する道を探るべきでしょう。一休禅師もこんな和歌を残しています。〈雨あられ雪や氷とへだつらん とくれば同じ谷川の水〉。

雨、霰、雪や氷も、本をたどれば同じ谷川の水じゃないか、と一休は言う。人もコロナも尋源をたどれば、同じ自然なのです」

──しかしコロナの恐怖は消えません。

「確かに怖いです。死や病は、私だって避けたい。死にたくもありません。でもね、“嫌なものはあっちにいけ”といっても始まらない。なぜなら、『生』のみが私ではないからです。『死』もまた私。生老病死の四苦から、逃げる先はありません」

──ではどうすればいいのですか。

「大拙は晩年、鎌倉に設立された拠点『松ヶ岡文庫』で過ごしました。実に130段の石段を登ったところにあります。90歳を過ぎていた大拙に、人が尋ねました。“毎日130段も登るのは大変でしょう”。すると大拙はこう答えました。“何てことないですよ。130段も一歩一歩ですよ”。何も恐れることはないのです。ただ一歩一歩進めばいい」

──物の見方が変わります。

「私は自坊から大拙館まで、毎朝、バスで通勤していますが、先日、バスの前をノロノロ進む車がありました。早く行ってくれないかと腹が立ちましたが、途中でふと気づきました。ああこの車がゆっくり進むことで事故が起きないんだな、と。私たちは日々、こうやって生かされているのです」

木村宣彰(きむら・せんしょう) 昭和18年、富山県生まれ。鈴木大拙館館長。大谷大学名誉教授。城端別院善徳寺の近くの真宗大谷派報土寺に生まれ育つ。昭和41年に大谷大学文学部仏教学科卒業。同大学大学院文学研究科博士課程を満期退学。専門は仏教学。図書館長、文学部長などを経て、平成16年に大谷大学学長に就任(22年まで)。平成25年より現職。著書に『中国仏教思想研究』『五濁の時代に』など。

鈴木大拙館 https://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/

※この記事は『サライ』本誌2021年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工 )