『サライ』本誌で連載中の歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」と連動して、『サライ.jp』では歴史学者・藤田達生氏(三重大学教授)による《歴史解説編》をお届けします。

文/藤田達生(三重大学教授)

国際貿易港は、横瀬浦(上)から福田港(下)を経て長崎を拠点とすることになる。

肥前横瀬浦(長崎県西海市)が国際貿易港としての機能を果たしたのは、わずか3年間のことだった。しかし、その歴史的意義は決して小さなものではなかった。スペイン人のコスメ・デ・トルレス(トーレスとも)神父(1510 ~70年)をはじめとするイエズス会宣教師たちが、国際都市建設地の選定、その地の大名との交渉、キリシタンを市民とする都市の建設、大名のキリシタン入信、大名による都市の寄進、これをすべて成功させたからである。

佐世保湾内の小さな港町だった当地に、イエズス会の教会と修道院と大きな十字架が建設され、沖合の八ノ子島にも十字架が上がった。その風景を活写した書翰がポルトガルやローマに送られ、印刷されてヨーロッパのカトリック世界に伝えられたのである。

トルレス神父は、フランシスコ・ザビエルとともに、1549年8月15日に鹿児島に上陸した。日本での布教にめどをつけてインドに渡るザビエルに後事を託されたトルレスは、山口、豊後、肥前などの各地を巡りながら、宣教師の教育、日本人への布教などを積極的におこなった。

トルレスは、肥前平戸にかわって横瀬浦を日本布教の根拠地にしようとした。彼が横瀬浦に1年以上も滞在したことによって、九州全体に信者が増加した。しかし、大村氏の内紛に巻き込まれてしまい、国際貿易都市も灰燼に帰してしまった。

横瀬浦の壊滅について、ポルトガル人の宣教師ルイス・デ・アルメイダは 1564 年 10 月 14日付の書翰に、「横瀬浦の港は、たちまち近くにいた敵の一人によって秘かに焼かれてしまった。」(『イエズス会日本報告集』)と記している。彼は、大村純忠の娘婿であり、キリシタンだった長崎純景に接近し、その領地長崎で布教を開始した。

ポルトガル船は、横瀬浦が焼亡した後は福田(長崎市)に来航するようになっていた。しかし当地は角力灘に面しており、風波が強く港湾都市としては難点があった。これにかわって目を付けたのが、湾の奥に位置する波静かな長崎だったのだ。ここに教会が建設され、今に続く国際港湾都市が誕生した。

元亀2年(1571)の長崎開港に関して、フロイスは「ドン・パルトロメウ(大村純忠)と必要な協定を行った後、司祭、および定航船の援護のもとに家族連れで住居を設けていたキリシタンたちは、その(長崎に)決定的で確乎とした定住地を創設し始めた」(『日本史』)と記す。

町立て当初の長崎は、六町からなっていた。それが、島原町・大村町・外浦町・平戸町・文治町・横瀬浦町だった。横瀬浦から移住した人々もいたのである。彼らは、各地のキリシタン亡命者とみてよいだろう。横瀬浦の焼亡後に、その規模を遥かに上回る国際貿易都市が、キリシタンによって築かれたのだ。

イエズス会巡察使ヴァリニャーノは、1579年から1582年まで日本に派遣され、各地における布教活動を指導した。織田信長との交流は有名であるが、大村氏との交渉によって長崎を教会領としたことは、日本キリシタン史上、特筆すべき出来事であった。

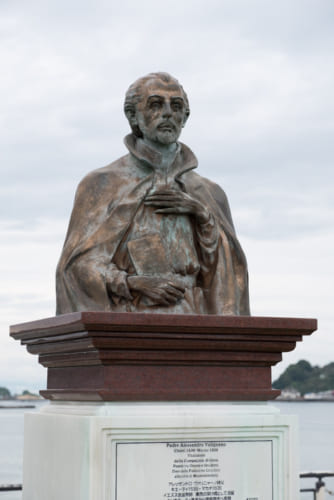

イエズス会の巡察使として来日したヴァリニャーノ(南島原市口之津公園にある銅像)

大村純忠・喜前父子の寄進状には、長崎と茂(も)木(ぎ)(長崎市)を周囲の田畑とともに永久に無償で寄進する、イエズス会に死刑も含む裁判権を与える、ポルトガル船の入港税・停泊税も徴収してよいなど、両地の領有権をすべてイエズス会に譲渡するという内容だった。大村氏に留保されたのは、ポルトガル船をはじめとする船舶からの物品輸入税のみだった。

一見、大村氏には、ほとんど利益をもたらさない寄進のようにも見えるのだが、その背景には龍造寺氏や有馬氏ら周囲の戦国大名の攻撃から長崎を守るために、イエズス会を後ろ盾としたいとの思いがあった。

ヴァリニャーノの1583年の『日本諸事要録』からは、長崎には、高台の岬の先端に教会と住居が建設され、その背後に六町が配置されていたこと、陸地に続く部分は要塞と堀で守備されていたこと、400軒のキリシタン家屋が建設されたことなどが記されている。長崎は、戦闘を通じて城塞都市化されたのであるが、内部の各町が武装していたことも重要である。

天正13年(1585)のフロイスの年報によれば、長崎には司祭4名と修道士2名が駐在していること、マカオからの定航船が来航して交易が行われていること、全住民がキリシタンであること、住民が増えたため教会を増築したことなどが報告されている。

これらの記載からは、長崎が順調に教会領として発展しつつあったことがうかがわれる。対外交易による利益をもとに武装し、町を要塞化していったのである。このような動向を危険視し、待ったをかけたのが豊臣秀吉だった。

【次ページに続きます】