文/平野久美子 写真/藤田修平

3000メートル級の霊山の連なり

台湾には、背骨のように連なる雪山山脈、中央山脈、玉山山脈のほか、やや西寄りには海岸山脈、阿里山山脈があり、そのどれもが3000メートル級の峻厳な偉容と生態系の豊かさで知られている。

これらの霊峰は、16の族群(言語や文化によって分けられるエスニックグループ)に別れる原住民(1994年の憲法改正時、自らの呼称をこのように修正要求し認められた)の精霊信仰の対象として崇められ、ふもとの山岳地帯は彼等の暮らしと文化の揺籃の地でもある。

台湾の原住民は、漢人がこの島を支配するずっと以前に、南方から黒潮に乗ってやってきた人々で、台湾の全人口約2300万人のおよそ2パーセントを占めている。決して多い数ではないが、芸術や文化におけるその活躍ぶりは、ユニークな個性と強烈な魅力を台湾社会に添えている。

アーティスティックな原住民

今年2月、私は台北の台湾大学で、原住民の伝統的な美意識を探る工芸の数々を展示した巡回展『原民之耀』(註・次回の開催地は高雄の予定)を見学する機会を得た。

精緻な貝殻刺繍の布、今では絶滅してしまったクモヒョウの毛皮で作った衣類、羽根や動物の牙で飾った儀式用の冠、霊山が育てたヒノキや渓流の岩から切り出した石片を使った彫刻、古代風の土器の数々など、どれも見事な美意識と生活に即したデザインを持つクラフトに圧倒された。

展示品のすべてが、時空を超えてスピリチュアルなパワーを発散しているように感じたのは、族群が持つ神話を、一つ一つの作品が内包しているからに他ならない。

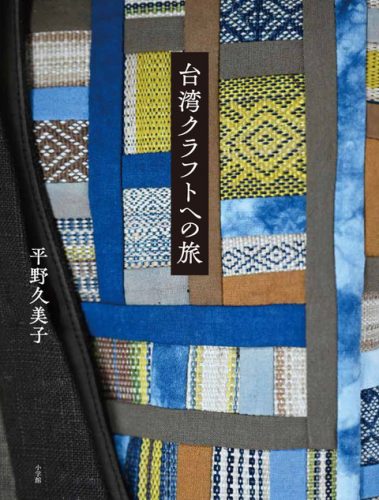

以前から、原住民のクラフトに魅了されていた私は、伝統を受け継ぐアミ族、タロコ族、クヴァラン族、パイワン族のモノ作りの現場を訪ね、『台湾クラフトへの旅』を今年1月に上梓したばかり。

東部の花蓮県と南部の屏東県で出会ったさまざまなクラフトについては同書をご覧頂くとして、以下、“原住民のクラフト”への誘いとして簡単にご紹介しよう。

重なる天災にも負けない力

アミ族が多く住む花蓮県へは、空路でも陸路でも台北から気軽に行かれるが、台湾東部の海岸線を走る列車の旅は、特急で2時間ほど。壮大な太平洋と中央山脈の断崖との双方を堪能できるのでおすすめしたい。

県庁所在地の花蓮市の人口は10万人弱(2024年)ながら、東部最大の都会であり、中心的役割を担っている。日本統治が始まる1895年以前は原住民の言葉で「奇萊」(キライ)と呼ばれていたが、明治時代に大量の開拓民が日本各地から入植し、港も整備されて発展していった。1940年に「花蓮港」市となり終戦を迎え、戦後は「花蓮」市と名称が変わった。

花蓮市から車を利用していくつもの工房を回ったが、タロコ族伝来のキフジ編みの工房でも、山合にあるアミ族の野鍛冶の仕事場でも、そして独自の流木アートに取り組むクラフトマンの工房でも、先祖伝来の技術を現代のニーズに合わせて工夫する心意気に感心した。

(註)日本の運転免許証を保有している場合、免許証の中国語訳があれば台湾で運転できる(中国語訳は日本台湾交流協会の台北事務所または高雄事務所、またはJAFにて発行可能)。もしくは花蓮県ではチャータータクシーを利用するのが便利だ。目安は一時間で500元(約2000円)ほどだが要確認。

私が訪ねたクラフトマンのほとんどは、台北をはじめとする大都会への出店は積極的に考えず、少量生産で族群のアイデンティーを守りながら、地元で忍耐強く創作に励んでいた。その姿に、彼等の自負を感じた。

ところで、花蓮県は2018年、2024年と続けざまに大地震に見舞われた。東部最大の観光地「タロコ峡谷国家公園」は落石のためいまも閉鎖中だが、人々は度重なる自然災害にもめげず、笑顔を絶やさず暮らしの再建に取り組んでいる。困難に立ち向かうその姿勢は、強靱な精神力と大自然への畏敬によって支えられている。それはモノ作りにもどこか共通しているように思われた。

神秘のクラフトを南部に訪ねる

最南端に位置する屏東県には、パイワン族やルカイ族が作る代表的な工芸のトンボ玉がある。ガラスや陶器でつくったさまざまな文様の入った玉で、トンボの複眼に見立ててその名がある。

その昔、漢人や西洋人と鹿革交易をする際に、対価として珍しいトンボ玉が伝わったと言われるが、その由来ははっきりわからないという。

戦前、台湾各地を視察に訪れた民藝の大家・柳宗悦(1889~1961)もパイワン族のトンボ玉を絶賛したが、特にガラス製のトンボ玉はパイワン族の独壇場であり、他に例を見ないほど独自の発展を遂げたクラフトだ。

今も謎めいた雰囲気を漂わせるトンボ玉は、装飾品にとどまらず先祖伝来の精霊信仰の象徴であり貴重な動産とも言える。

私が初めてトンボ玉に出会ったのは、2000年代初め。貴族階級の結婚式を取材したときのことだった。花嫁やその親族らが首から何重にもあでやかな色彩のトンボ玉をかけ、ビーズで刺繍した豪華な衣装をつけて登場。強烈な太陽の下でトンボ玉は耀き、宇宙からの霊力を放っていた。

以来、屏東県に行くたびに三地門郷に点在するトンボ玉の工房に立ち寄り、玉のひとつひとつに込めたデザインから彼等の信仰心を理解するようになった。実際に身につけると、スピリチュアルな気分になるからフシギだ。

三地門郷を訪れたら、隘寮溪にかかる「山川瑠璃吊橋」にも足を伸ばして欲しい。橋の欄干にトンボ玉がずらっと飾られ、意味の解説もされている。屏東駅から近くまで行くバスが出ているので便利だ。

工芸師が作るトンボ玉は決して安い品物ではないので、思うようにコレクションは増えていかないが、土産物として売られているものを10個買うなら本物を1つ買って、トンボ玉の独特の耀きと霊力を感じていただきたい。

このほか、花蓮県のクヴァラン族、屏東県のパイワン族、南投県のセデック族の織物工房も訪ねたが、原住民の生み出すクラフトは、どれをとっても彼等が紡いできた独自の歷史がデザインとして作品に反映されている。

そうした物語性と、自然児のようなおおらかさ、そして息を呑むような美しさに溢れているのが原住民クラフトである。

『台湾クラフトへの旅』

B5変形判・160ページ 3300円(税込み)

著者/平野久美子 発行/小学館

平野久美子

ノンフィクション作家。東京都出身。学習院大学文学部仏文科卒業。出版社勤務を経て執筆活動へ入る。著書に『淡淡有情―日本人より日本人の物語』(小学館、第6回小学館ノンフィクション大賞)、『台湾好吃大全』(新潮社)、『トオサンの桜 散りゆく台湾の中の日本』(小学館)、『水の奇跡を呼んだ男』(産経新聞出版、日本農村土木学会著作賞)、『テレサ・テンが見た夢 華人歌星伝説』(筑摩書房)、『ユネスコ番外地 台湾世界遺産級案内』(中央公論新社)ほか多数。「台湾世界遺産登録応援会」会長、「宮古島市国際交流会」顧問を務める。日本文藝家協会会員