大小約1万4000の島が寄り集まってできた国ニッポン。島から島へと渡る旅で見えてくるのは、多様な地域文化が織りなすわが国のかたち。日本そして世界に足を延ばす島旅の物語。

長崎県西部、大小152の島々からなる五島列島。潜伏キリシタンにまつわる世界遺産登録は記憶に新しいが、五島列島は日本と大陸を結ぶ海路の要衝という古代からの歴史や、近世には五島藩が島を統治した経緯もある。それぞれの島に残る秘史を辿ってみたい。

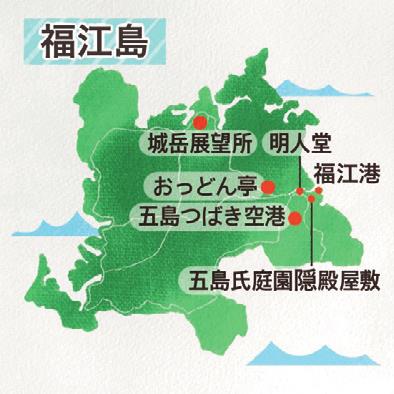

福江島|西果ての武家文化を訪ねる

五島列島最大の島、福江島。ここに日本で最後に築城された福江城(石田城)がある。かつて宇久島を本拠としていた宇久氏が五島列島を平定した文禄元年(1592)、姓を五島に改め、以降、五島藩(福江藩)の治世となる。幕末の嘉永2年(1849)、異国船の監視と海上防衛を目的に幕府から築城が許可され、14年の歳月をかけて城が完成した。四方を海に囲まれる海城は本丸、二の丸、北の丸からなり、砲台も設けられていたが、明治の廃城令によりわずか9年で解体。今は石垣や石橋、裏門である蹴出門が現存し、城跡には五島氏庭園と隠殿屋敷が残る。

五島氏庭園隠殿屋敷

心字が池に映る中秋の名月は圧巻。

長崎県五島市池田町1-7

電話:0959・72・3519(五島氏庭園心字が池管理事務所)

開場:4月〜6月と9月〜11月の土曜・日曜・月曜、4月28日〜5月7日のゴールデンウィークの9時〜17時、月曜は〜12時30分

料金:900円

「庭園は京都の僧・全正により金閣寺の丸池を模して造られました。心字が池には五島家30代当主の五島盛成(もりあきら)が好きだった亀に似た石が36配されています」

こう話すのは五島家35代の五島典昭さん(70歳)。隠殿では繊細な装飾が施された部屋や隠し扉などを見学できる。城跡近くには武家屋敷通りもあるので、併せて散策したい。

コシの強さが自慢のうどん

昼食に味わいたいのが五島うどんである。細麵ながら椿油を練り込むことでコシを保ち、独特の食感が生まれる。製麵店が営む『おっどん亭』で、煮立った鍋から豪快に食す地獄炊きを楽しみたい。

おっどん亭

長崎県五島市吉久木町831-1

電話:0959・72・4846

営業時間:11時〜14時15分(最終注文)、売店9時〜17時

定休日:火曜 46席。

ところで島北部、標高216mの城岳は、弘和3年(1383)、宇久氏8代・覚(さとる)が宇久島から移り最初に城を築いた地。展望所からは姫島や魚津ヶ崎半島などが眺望できる。海の武士団である松浦党の成員であった宇久氏は海上貿易により勢力を拡大。明の貿易商(倭寇)・王直とも密貿易を通じて親密になった。王直の居住地跡には廟堂の明人堂や六角井戸が残る。

城岳展望所

長崎県五島市岐宿町岐宿

電話:0959・82・1111(五島市役所岐宿支所)

見学自由。

明人堂

長崎県五島市福江町1032-2

電話:0959・72・6111(五島市役所)

見学自由。

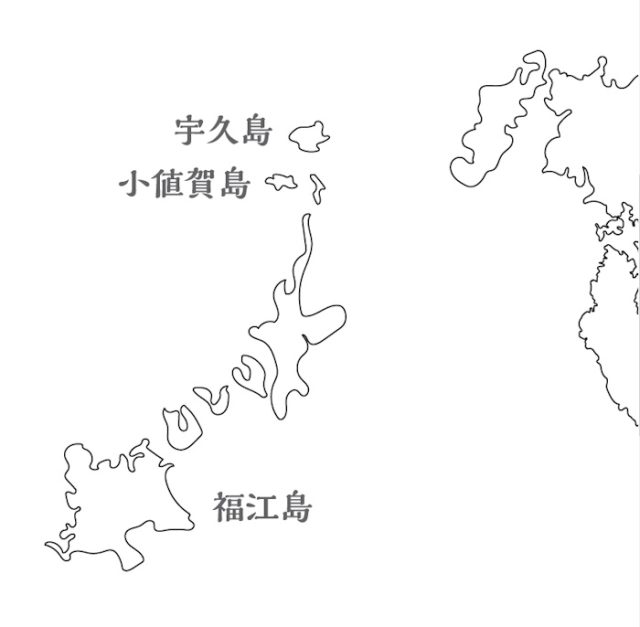

宇久島|平家伝説を旅する

福江島で五島氏と改名した宇久氏が拠点としていたのが宇久島である。島は五島列島の最北端にあり、壇ノ浦の戦いに敗れた平家盛(たいらのいえもり)が流れ着いたという伝説が残る。

平家盛は清盛の異母弟で、文治3年(1187)に上陸し、土着の豪族を平定し居館を構え、宇久氏を興したという。これとは別に宇久家盛なる人物は清和源氏の武田氏説もあるが、いずれにしても島には平家盛由来の寺社仏閣が多く残されている。なかでも島最古の寺院である東光寺は、家盛が菩提寺として建立したと伝わる。

東光寺

長崎県佐世保市宇久町平2397

電話:0959・57・3935(宇久町観光協会)

開場:8時30分〜17時30分(要事前連絡)

家盛が上陸した場所といわれるのが島西部の火焚崎(ひたきざき)である。家盛を救助した際に地元の海士(あまんし)が焚き木で暖を取り、波の立たない静かな入江・船隠しに漂着した船を隠したという。火焚崎は島でも屈指の絶景スポット。水平線に沈む夕日は見ごたえがある。

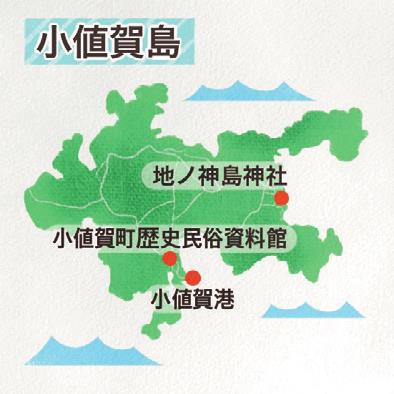

小値賀島|西海の古代史を歩く

地ノ神島神社

長崎県北松浦郡小値賀町前方郷3847

電話:0959・56・2646(おぢかアイランドツーリズム協会)

拝観自由。

古代のロマン眠る島

外周約30kmという小さな島・小値賀島(おぢかじま)。古民家ステイを進め、暮らすように旅をすることを提唱している。海底火山の噴火によって形成されたなだらかな島には、約2万5000年前、後期旧石器時代から人が住み始めたという。古からの歴史を辿ることができるのが小値賀町歴史民俗資料館である。

豪商・小田家の屋敷を活用し、町内の遺跡からの出土品や日宋貿易による資料などを展示。島の前方湾では、船の停泊のための碇石(いかりいし)が博多湾に次いで多く発見されているのも注目に値する。

その前方湾に向かって立つのが地ノ神島(ぢのこうじま)神社である。飛鳥時代の704年、遣唐使船の航海の安全を祈念して創建されたと伝わる。海を介して世界と繋がっていた、五島列島の歴史は実に奥が深い。

小値賀町歴史民俗資料館

長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷1931

電話:0959・56・4155

開館時間:9時〜17時(入館は〜16時30分)

休館日:月曜、25日

入館料:100円