高齢化が進み平均寿命が延びる一方で、認知症などにより判断能力が低下した際のリスクも高まっており、お金や不動産などの「資産の管理」などに不安を感じる人も増えています。そんな時代背景の中で注目されているのが「任意後見制度」です。

今回は、任意後見制度の基本から活用方法まで、老後を安心して迎えるための基礎知識について見ていきましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

任意後見制度とは何か? 高齢期の不安を見据えた仕組み

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度と家族信託の違いは? どちらを選ぶべきか

任意後見制度を始めるには? 費用・手続きの流れ

まとめ

任意後見制度とは何か? 高齢期の不安を見据えた仕組み

判断力が衰える可能性は誰にでもあります。そんな時、資産の管理や医療・介護の手続きなど、日常生活のさまざまな場面で支援が必要になります。

認知症になる前に備える「契約型の後見制度」

任意後見制度は、将来、判断能力が低下した時のために、あらかじめ「自分の意思で」後見人(代理人)を選び、契約によってその支援内容を決めておく制度です。契約は本人に十分な判断能力があるうちに公正証書で作成しておき、実際に支援が必要になった時には家庭裁判所の判断により支援を行ないます。

どんな時に使う? 任意後見制度が注目される背景

高齢化にともなった認知症の人の増加や、高齢者を狙った詐欺・悪徳商法といった社会問題も深刻になっています。その一方で、成年後見制度の「法定後見」では後見人が家庭裁判所によって選ばれるため、「知らない人に任されるのは不安」と感じる人も多く、より柔軟で本人の意思を尊重した「任意後見制度」が注目されているのです。実際に判断能力が低下した時には、主に以下のような支援を行ないます。

<預貯金の管理・支払い手続き>

銀行口座の出し入れや各種支払いを代理で実施。

<介護サービスや施設の契約>

デイサービスや老人ホームの契約・変更・支払いなどを代理。

<医療機関とのやり取り・入院手続き>

通院・入院に関する手続きや医療費の支払い。

<年金・行政手続きの代行>

年金の受給申請や住所変更などの公的手続きのサポート。

<生活費の管理と日常的な支払い>

光熱費や家賃、日用品の購入など日常生活に関わるお金の管理。

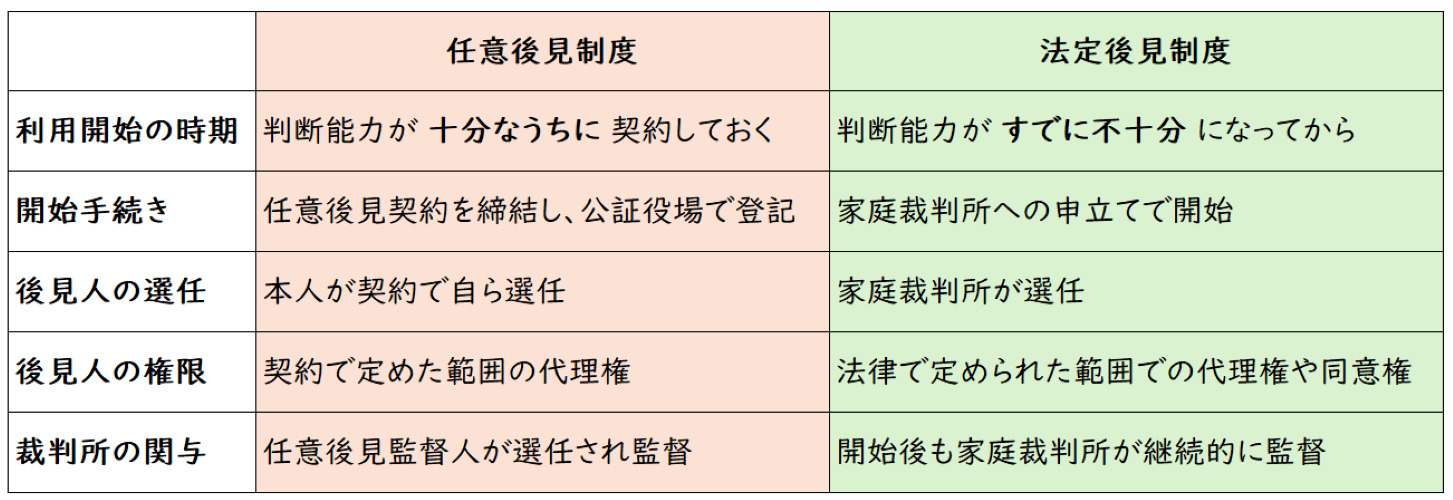

成年後見制度、任意後見・法定後見との違いとは

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。法定後見は、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申立てをして、後見人を選んでもらう制度です。

一方で、任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を選び、契約を結ぶ点が大きな違いです。つまり、任意後見制度は「将来の備え」として使える制度ということです。その他の違いも含めて以下の表にまとめておきました。

<図表>任意後見と法定後見の違い

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度を利用する上での具体的なメリットとデメリットを、整理しましょう。

最大のメリットは「自分で後見人を選べること」

何よりも大きなメリットは、自分が信頼できる人(たとえば家族や友人、各方面の専門家など)を後見人としてあらかじめ選ぶことができることです。

また、契約時に支援内容の範囲を明確に決められるため、「自分の希望に沿った支援」を実現しやすいのも特徴の一つです。法定後見では本人の意思よりも法律上の「保護」が優先されますが、任意後見では「本人の意思」が重視される点も安心材料といえるでしょう。ただし、以下のような人は、任意後見人になれません(民法第847条の準用等による)。

1.未成年者

2.家庭裁判所で解任された元成年後見人等

3.破産者(※破産手続開始決定を受けている人)

4.本人に対して訴訟をしたことがある人やその配偶者・直系血族

5.行方不明の人

6.後見監督人が必要と判断する不適格者

デメリット1:手続きが煩雑で費用もかかる

任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、公証役場での手続きや、必要書類の準備などが少し煩雑に感じるかもしれません。また、契約書の作成費用、公証人手数料などの初期費用が発生するほか、利用開始後には任意後見監督人に対する報酬も必要になります。

デメリット2:利用開始までに時間がかかる

契約をしただけでは後見は開始されません。実際に判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人が選任される必要があります。この手続きには数週間から数か月かかることもあり、「すぐに支援が必要な状況」に対応できないケースもありますので注意が必要です。

「ひどい」と言われる理由と実際のトラブル例

任意後見制度については「使いづらい」「ひどい制度だ」という声もあります。たとえば、任意後見契約を交わした後に選んだ後見人とトラブルになったり、任意後見監督人との意思疎通がうまくいかなかったりするケースもあります。また、監督人に支払う報酬負担を重く感じる人もいます。とはいえ、制度の正しい理解と信頼できる人選ができれば、こうしたトラブルは未然に防ぐことができます。

任意後見制度と家族信託の違いは? どちらを選ぶべきか

老後の資産管理の手段としては、任意後見制度のほかに「家族信託」もあります。それぞれの特徴と違いを理解しておくことが重要です。

家族信託との違いをわかりやすく比較

家族信託は、信頼する家族に資産を託して管理・運用してもらう制度です。後見制度と異なり、本人の判断能力が低下する前から資産の管理・運用が可能で、柔軟な設計ができます。一方で、任意後見制度は「法律行為の代理」が中心となります。

たとえば、施設入所の契約や医療同意など「法律行為」が必要な場面で効果を発揮します。つまり、家族信託は「資産管理」、任意後見は「法律行為の代理」が得意分野と言えます。

どちらが向いている? 状況別おすすめケース

・資産管理をメインに任せたい場合→家族信託

・契約行為や医療同意なども含めてトータルに任せたい場合→任意後見

・将来の判断能力低下に不安があるが、すぐに支援が必要ではない場合→任意後見が有効

それぞれの制度の性質を理解し、自分の将来に合った仕組みを選ぶことが大切です。

併用も可能? 両制度をうまく使うポイント

任意後見と家族信託は、併用することが可能です。たとえば、資産の管理は家族信託で行ない、医療や介護の判断・契約などは任意後見で対応する、といった併用プランも検討すると良いでしょう。

任意後見制度を始めるには? 費用・手続きの流れ

任意後見制度は「思い立ってすぐ使える」ものではないため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

必要な手続き:公正証書と家庭裁判所の関係

まず、任意後見契約を公証役場で作成します。この時、本人と後見人候補の両者が出席し、公証人の目の前で契約を結びます。将来、本人の判断能力が不十分になった時には、家庭裁判所に申し立てを行ない、「任意後見監督人」が選任された段階で初めて契約が効力を発揮します。

費用の目安と報酬相場

・公正証書作成費用:約2〜3万円

・登録免許税(法務局への登記費用):2,600円

・任意後見監督人の報酬:月額1〜2万円が一般的

これらの費用は地域や状況により異なるため、専門家への相談が安心です。司法書士などの専門家に任意後見契約書の作成を依頼する場合には、別途費用が掛かります。

監督人の設置とその役割とは?

任意後見制度では、後見人の行動を監視・チェックするために「任意後見監督人」が必要です。これは家庭裁判所が選任します。監督人は、後見人による財産の使い込みや不適切な契約行為などを防ぐ役割を担っており、制度全体の信頼性を支える存在です。選任される人は家族以外の第三者で、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。

まとめ

任意後見制度は、制度の特性や手続きの煩雑さ、費用なども踏まえて、家族信託との違いや併用も含めて検討することが重要です。信頼できる専門家に相談しながら、早めに準備を進めることで、将来の安心につなげていきましょう。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考える時には、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)