取材・文/柿川鮎子 写真/木村圭司

嘉永7(1854)年3月10日、吉田松陰はペリーの黒船に乗るために、横浜村を訪れます。弟子の金子重之助と、明るいうちに渡航のための小舟を探して、係留されていたいくつかの舟を見つけました。海岸を歩いて下見をした後、二人は宿に戻り、酒場で時間をつぶして夜を待ちます。そして深夜、計画を実行しようとする二人の前に立ちはだかったのが、数頭の犬でした。

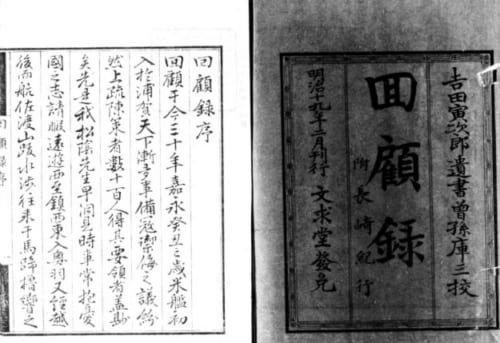

渡るの舵なき我将を如何せん 是時村犬群来り我を吠ゆ 余咲(わらい)て渋生(金子重之助のこと)に謂曰く 我初て盗の難を知る是夜(吉田松陰「回顧録」)

吉田松陰(寅次郎)著、回顧録、文求堂刊(国立国会図書館アーカイブズ)

吉田松陰と金子重之助を取り巻き、数頭の村犬が吠えかかりました。二人はしつこい犬達の攻撃に困って、小舟を盗むことができず、その日は保土谷の宿に引き返します。もし、ここで数頭の犬に囲まれず、二人が小舟を盗むことができたとしたら、その後の歴史は大きく変わっていたと思われます。

横浜村から伊豆下田に移動した黒船を追って、二人が再び密航しようとした夜、海は荒れていました。二人の荷物を乗せた小舟は流されてしまい、身元が判明すると観念した吉田松陰は、自ら番所に出頭します。横浜村で犬に囲まれなかったら、小舟が流されることはなく、番所に出頭せずに、生き延びていたかもしれません。

■共同体で飼育されていた江戸の犬事情

吉田松陰らを追い出した数頭の犬は、誰かの番犬として所有されていたのではなく、地域共同体で里犬として飼育されていました。現在の野良犬や放浪犬と異なるのは、村の人びとの役に立ち、その存在が認められていた点にあります。

江戸末期の里犬は、昼間はあちこちの家庭で出る残飯をもらって食べ、腐敗する生ごみを処分していました。大人たちはその存在を自然に受け入れ、子どもたちには恰好の遊び相手でした。当時の里犬は、餌をもらえる家や、残飯を捨てていた場所ごとに、縄張りをもっていたようです。昼間はそうした場所で食餌をしたり、道端で昼寝をしたり、子どもたちと遊んだ後、夜間、特定の場所に集まって休みました。

里犬は共同体の中を歩きまわり、どの家にどんな人が住んでいるかを把握していました。強い縄張り意識をもち、共同体の外からやってきた不審者には吠えかかって抵抗します。人びとが里犬を大切にしていた理由のひとつは、いざという時、優秀な番犬として役に立ったからです。

吉田松陰と金子重之助に限らず、里犬は見知らぬ怪しい人間には、見境なく吠え立てました。アメリカ初代駐日領事ハリスの通訳ヘンリー・ヒュースケンは、「日本の犬はわれわれを見るとひどく騒ぎ立てて吠えかかり、村中の仲間を寄せ集めて吠えまくる。村を離れて次の村に行くと、その村中の犬がまた集まって吠える」と書き残しています。

【ペリーの自宅にいた日本犬。次ページに続きます】