文・絵/牧野良幸

『狂った果実』は1956年(昭和31年)の作品。『太陽の季節』でセンセーショナルを巻き起こした石原慎太郎の小説が原作で、映画化にあたり脚本も書いている。監督は中平康(なかひら・こう)。

この映画が公開された50年代は日本映画の黄金時代であったが、小津安二郎、成瀬巳喜男らが描いた日本の風景と、『狂った果実』の風景ではかなり違うことに驚いてしまう。逗子や葉山の海に浮かぶヨット、モーターボートや水上スキー。こんなに明るく眩しい風景が日本にあったとは!

しかし一番驚いてしまうのが若者の姿だ。これも小津映画や成瀬映画に登場する若者と全然違う。彼らは早い話不良なのだが、発散する生命力が半端ではない。当時流行語にもなった太陽族と呼ばれる若者たちである。

大人に反抗する若者はいつの時代にもいる。しかし太陽族のように、生活に何不自由のない金持ちの息子が享楽的にグレているのはなかなかの迫力である。

若者の反抗というと、僕には60年代の髪を伸ばしたビートルズ世代が王様のように思っていたけれど、いやいや太陽族も負けず劣らずである。むしろ髪の毛が(今の時代から見ると)普通なだけに、太陽族のほうが無軌道ぶりが際立つ。いずれにしても僕のようなシラケ世代には到底及ばない境地だ(モーターボートやオープンカーも持っていなかったし)。

そんな太陽族の中でも思い切り輝いているのが石原裕次郎である。僕にはテレビドラマ『太陽に吠えろ』のボス役の印象が強いのであるが、若き祐次郎はボスとは別人である。まさしく太陽のように眩しい若者だ。

石原祐次郎の存在感は、この前の初出演作『太陽の季節』でもビシビシと伝わっていた。端役にも関わらず祐次郎が画面の中に映っている、それだけで主役を食っていたものだ。足が長くて背が高いから自然とそうなるのかもしれないが、怒った顔や笑った顔が可愛らしいところにも裕次郎の魅力があった。

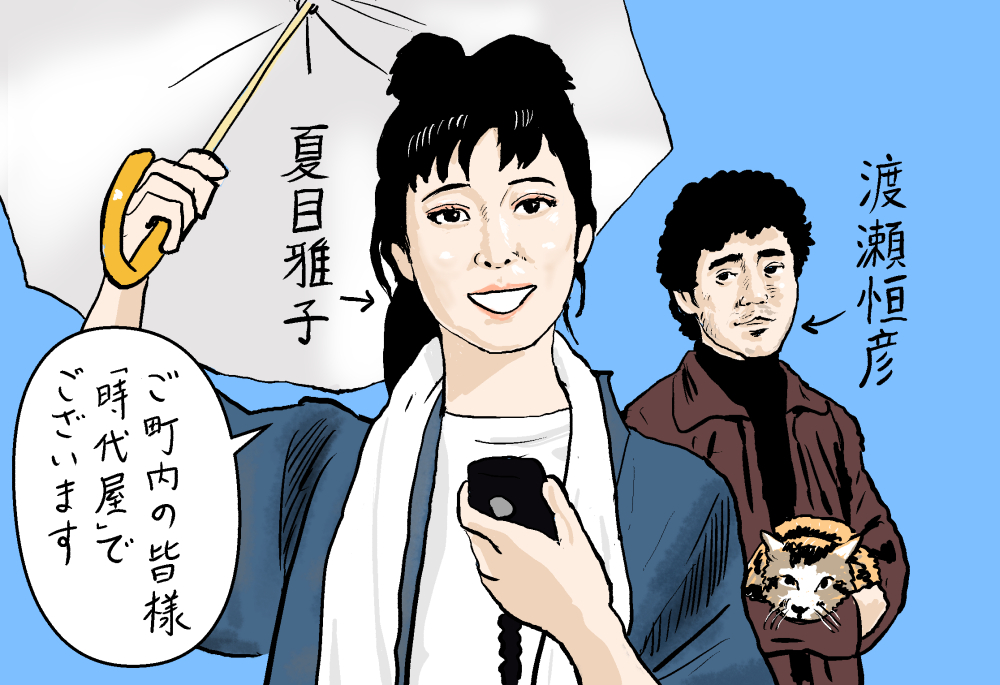

しかし『狂った果実』の見どころは、太陽族というよりも、夏久(石原裕次郎)、春次(津川雅彦)の兄弟と恵梨(北原三枝)の三角関係なのである。弟の恋人である恵梨(彼女にとっては不倫)を無理やり自分のものにしようとする夏久。三人の葛藤ぶりと最後に迎える結末が衝撃だ。

『狂った果実』が同時代に起こったフランスのヌーベルバーグと同様に語られるのは当然であろうし、衝撃的な結末においては70年代初頭のアメリカン・ニューシネマさえ想像せしめるところがあった。まさに映画自体が当時の日本映画界の“太陽族”だったのかもしれない。日本映画史における名作であると同時に前衛作、問題作だと思う。

しかしそんな堅苦しさを感じさせないのは、やはり石原裕次郎という稀有なスターの輝きと、中平 康監督のシャープな映像表現のせいだろう。何度観ても面白い映画である。

【今日の面白すぎる日本映画】

『狂った果実』

製作年/1956年

製作・配給/日活

モノクロ/86分

キャスト/石原裕次郎、北原三枝、津川雅彦、ほか

スタッフ/監督: 中平 康、原作・脚本: 石原慎太郎、音楽:佐藤勝、武満徹

文・絵/牧野良幸

1958年 愛知県岡崎市生まれ。イラストレーター、版画家。音楽や映画のイラストエッセイも手がける。著書に『僕の音盤青春記』『オーディオ小僧のいい音おかわり』(音楽出版社)などがある。ホームページ http://mackie.jp