今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。

【今日のことば】

「それができるならボクは死んでもいいですよ」

--茂田井武

宮沢賢治が没してから80余年が過ぎた。

賢治の作品は、生前にはほとんど顧みられることがなかった。刊行された2冊の本、詩集『春と修羅』と童話集『注文の多い料理店』は、いずれも自費出版だった。ところが、作者の没後、その作品の評価は高まり、文学界のみならず他ジャンルのアーティストまで魅了した。

私は音楽家の冨田勲さんに、「わたしと賢治」というテーマで、おそらく生前最後となるインタビュー取材をしたが、予定時間をオーバーしての取材の別れ際、冨田さんが「もっと話したいことがある」と呟くように言っていたのが今でも耳の底に残っている。

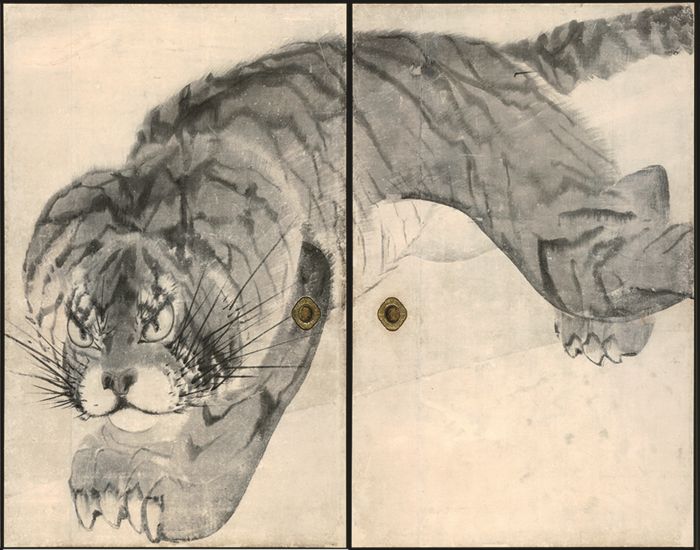

多くの画家たちも、賢治作品のとりこになった。そのひとりが、独特の味わい深い画風で、『セロ弾きのゴーシュ』の挿絵を描いた茂田井武(もたい・たけし)である。

茂田井は明治41年(1908)東京・日本橋の生まれ。生家は旅館業を営んでいたが、関東大震災で焼失した。茂田井は22歳のとき、シベリア鉄道経由で単身パリに渡って独学で画才を磨く。帰国後は、さまざまな職業を転々としながら、次第に児童向け雑誌の挿絵画家としての地位を築いていった。

昭和31年(1956)のはじめ、茂田井のもとに、ひとりの編集者から賢治の童話『セロ弾きのゴーシュ』の挿絵の依頼がもたらされた。このとき、茂田井はすでに健康を害し病床に伏していた。持病の喘息に加え、肺結核が悪化していたのである。

それでも、賢治作品に深く共鳴し惚れ込んでいた茂田井は、掲出のように「それができるならボクは死んでもいいですよ」と答え、躊躇なく依頼を引き受けたという。茂田井は明らかに自分の死期を自覚していた。しかし、いや、むしろだからこそ、この仕事だけはやり遂げたかった。表現者とは、そういうものであろう。

作家の吉行淳之介も、死を目前にして、「あと3つ書きたい作品がある」と訴えていたと、パートナーの宮城まり子さんから聞いたことがある。

『セロ弾きのゴーシュ』の挿絵を描き上げて半年余りが経過した昭和31年(1956)11月、茂田井は48歳で病没した。文字通り、命を削るようにして渾身の絵筆を握ったのであった。

文/矢島裕紀彦

1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。