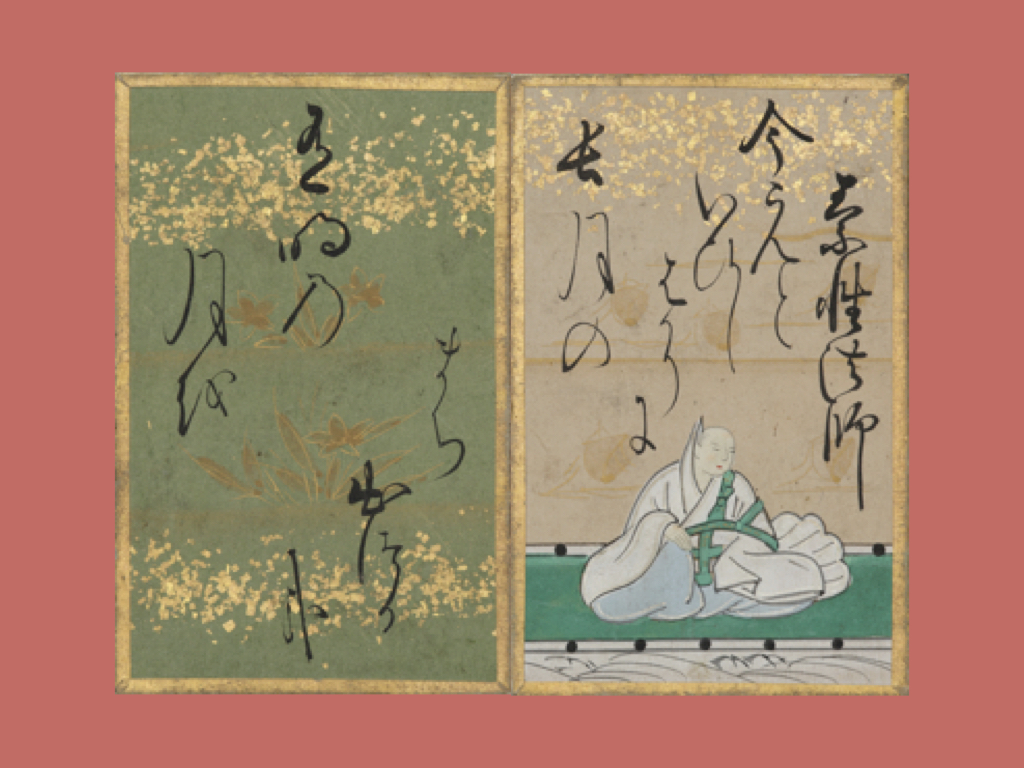

素性法師(そせいほうし)は、平安時代前期を代表する歌僧です。本名は良岑玄利(よしみねのはるとし)。出家して素性と号しました。実は、大変な高貴な血筋の生まれで、なんと桓武天皇の曾孫にあたります。

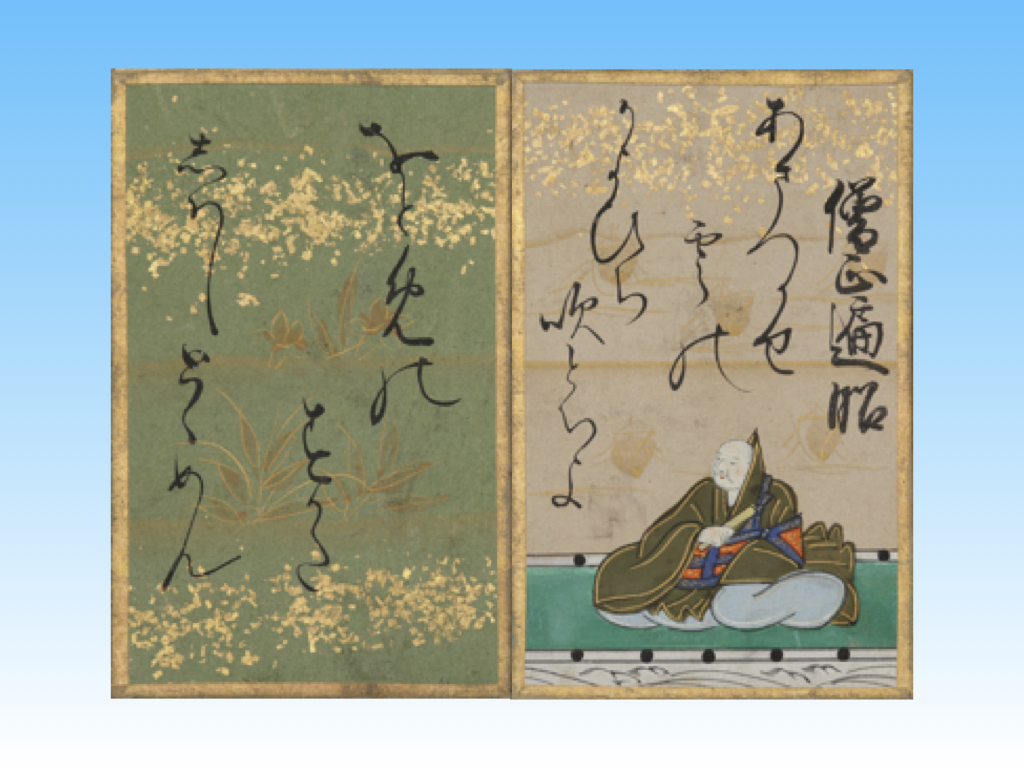

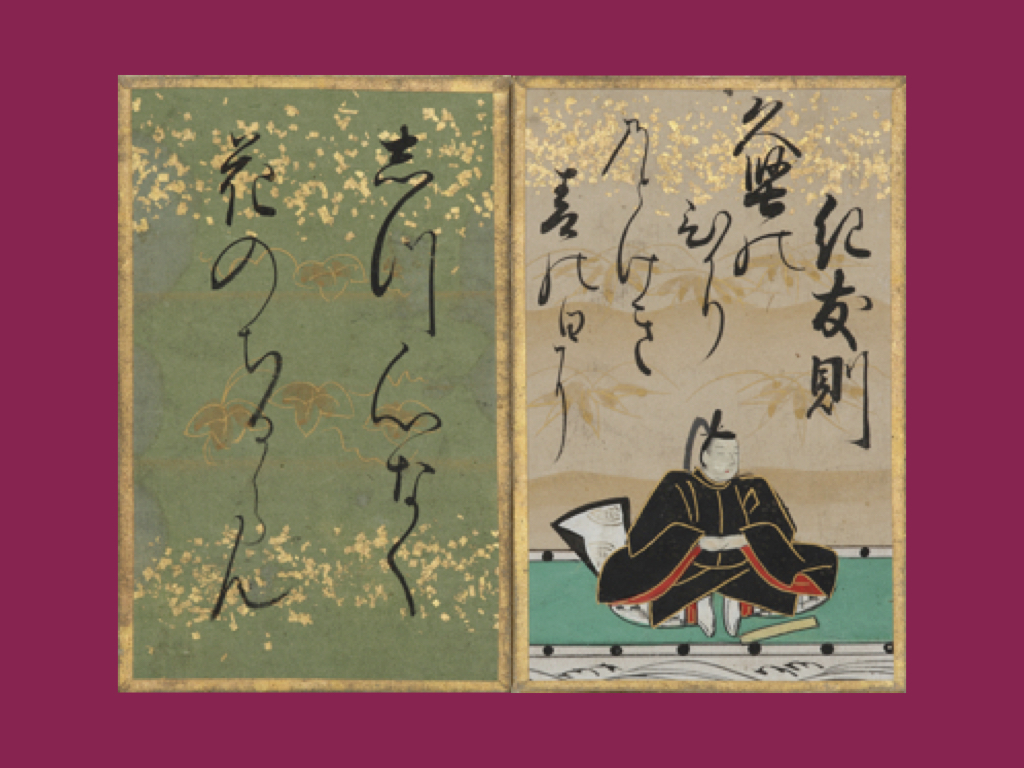

さらに、彼の父は、百人一首の12 番に「天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」の一首が採られている僧正遍昭(そうじょうへんじょう)。親子二代で百人一首に選ばれている、まさに歌のサラブレッドです。三十六歌仙の一人にも数えられ、当時の歌壇で非常に高く評価されていたことがうかがえます。

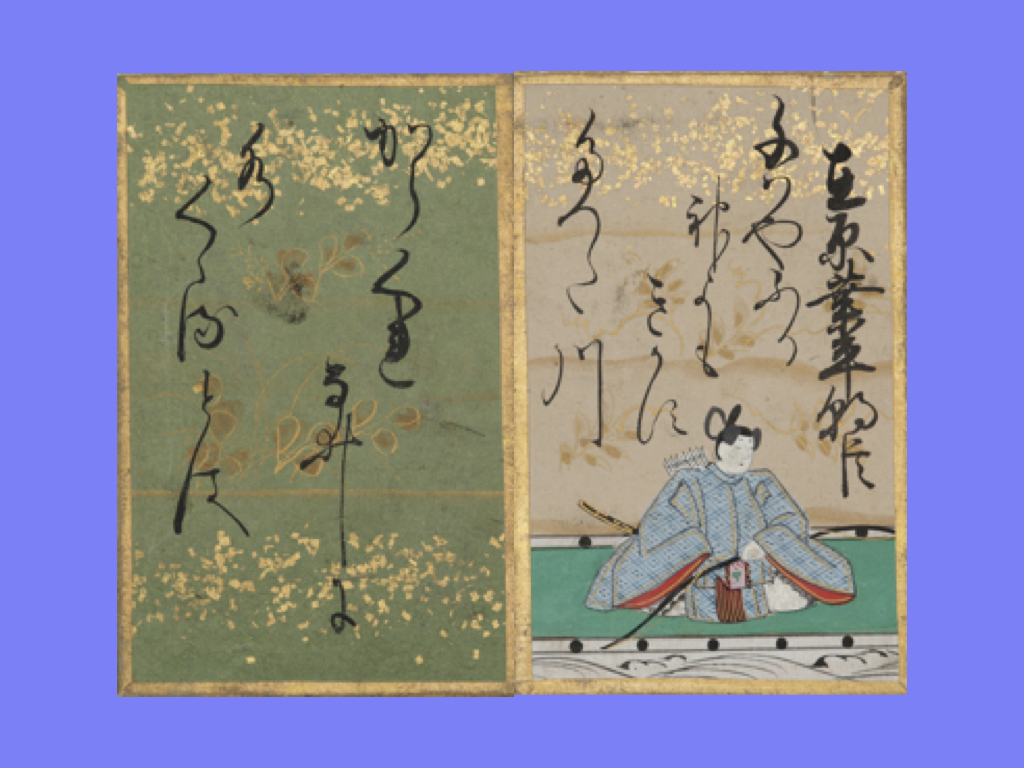

(提供:嵯峨嵐山文華館)

素性法師の百人一首「今こむと~」の全文と現代語訳

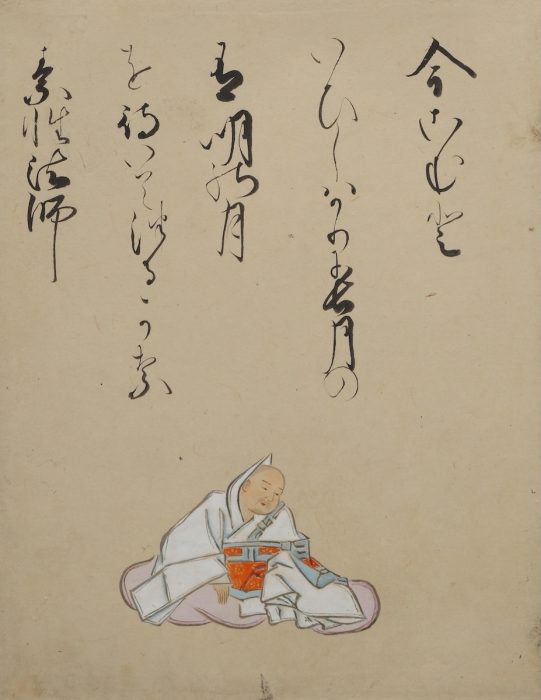

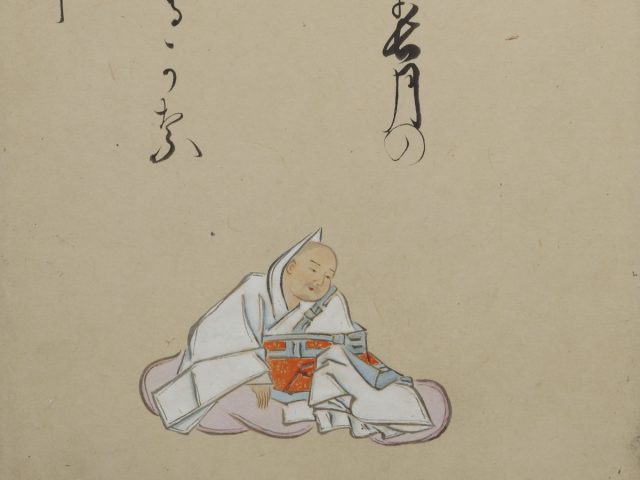

今こむと 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ちいでつるかな

【現代語訳】

今すぐ来ようとあなたが言った、その言葉だけを信じて待っていたら、とうとう九月の長い夜が明けてしまい、空に有明の月が出てきてしまいましたよ。

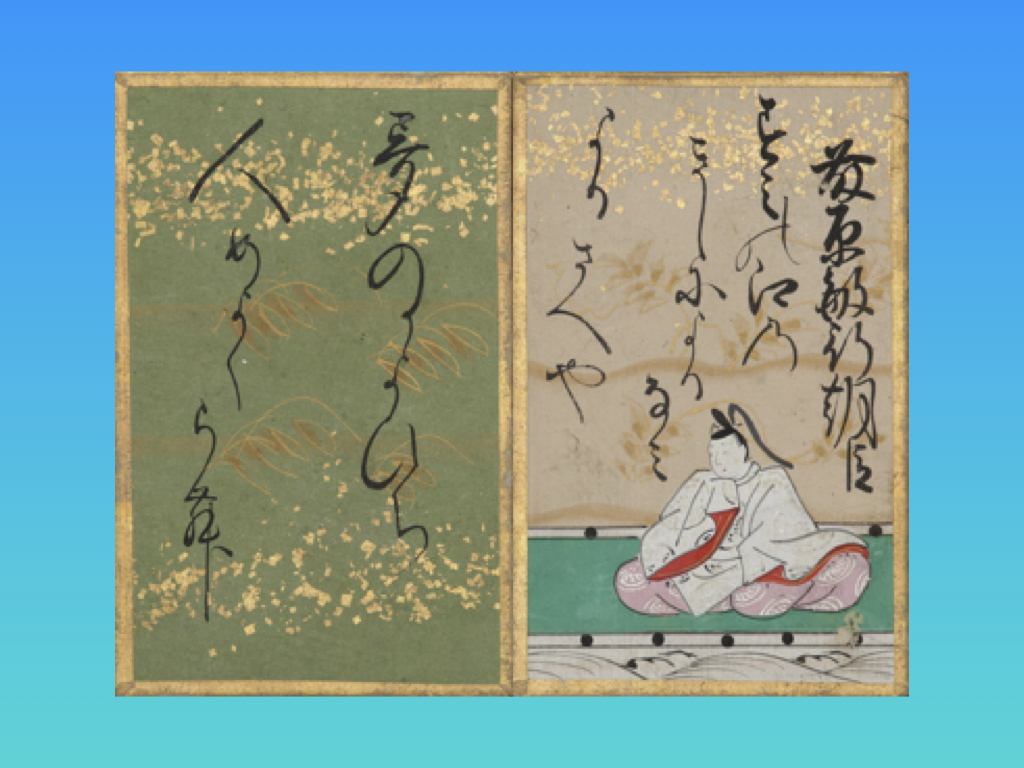

『小倉百人一首』21番、『古今和歌集』691番に収められています。素性法師は男性ですが、女性の立場にたって詠んだ歌です。「今こむと言ひしばかりに」の「ばかりに」という部分に、相手の言葉を疑うことなく、ひたすら純粋に信じて待ち続けた一途な心が凝縮されています。まるで、電話口で「すぐ行くから!」と言われたのを信じて、玄関先でずっと待ち続けているような健気さが目に浮かびます。

「長月」は陰暦の九月のこと。秋の夜長、という言葉があるように、夜が長く感じられる季節です。その長い夜を、たった一人で待ち明かしたという時間の長さを強調しています。

「有明の月」とは、夜が明けてもなお西の空に淡く残っている月のこと。つまり、夜通し待ち続けた結果、朝日が昇る時間になってしまった、ということを象徴しています。

この有明の月は、待ち人の喜びの月ではありません。待ちぼうけを食わされたやるせなさ、裏切られた悲しさ、そして「あれだけ待ったのに……」という少しの恨みがましさ。そうした複雑な感情をすべて映し出す、寂寥感の象徴なのです。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

素性法師が詠んだ有名な和歌は?

素性法師の多彩な魅力が光る、他の和歌を紹介します。

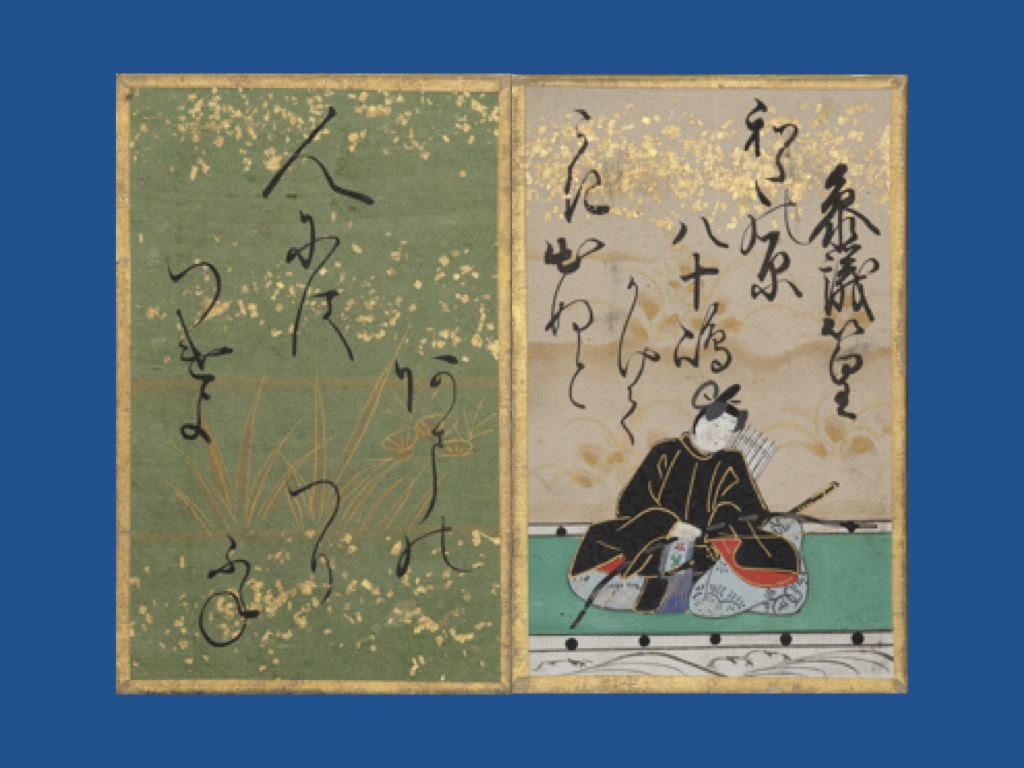

見渡せば 柳桜をこきまぜて 都ぞ春の 錦なりける

【現代語訳】

見渡してみると、芽吹いた柳の緑と咲き誇る桜の薄紅色が混じり合って、まあ、都はまるで春の錦織のようだ。

『古今和歌集』56番に収められています。春の都の情景を、色鮮やかな錦織に見立てるという見事な比喩。まるで絵画のような美しさで、素性の優れた観察眼と表現力が光ります。

見てのみや 人にかたらむ さくら花 てごとに折りて 家づとにせむ

【現代語訳】

眺めているだけで、その美しさを人に語り得ようか。この桜花を、さあ皆、各自の手で折り取って、都の家族へのおみやげにしよう。

『古今和歌集』55番に収められています。散りゆく桜への強い愛着と、その美しさを独占し、いつまでも手元に置いておきたいという愛惜の念が伝わります。

素性法師、ゆかりの地

素性法師ゆかりの地を紹介します。

雲林院(うりんいん・うんりんいん)

京都市北区にあります。この寺は、父である僧正遍昭が建立し、素性自身も住んだことがあると伝えられています。『伊勢物語』など、多くの古典文学にも登場する風光明媚な場所でした。かつては桜や紅葉の名所として知られていました。

最後に

人を信じ、ひたすらに待つ時間。それは、不安で、もどかしく、時に虚しいものかもしれません。しかし、その時間があったからこそ感じられる心の機微や、育まれる想いもあります。素性法師の歌は、そんな「待つ時間」の価値を、千年の時を超えて私たちにそっと語りかけてくれているようです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp