正しい意味を理解し、適切に漢字が使えているのか、疑問を感じることが増えていませんか? 適当に漢字を使ってしまい、気付かないところで「恥をかいている」ということがあるかもしれませんね。

Google 先⽣やデジタルデバイスの出現により、便利になった反⾯、情報の中⾝については⼗分な吟味が必要な時代になっております。あなたの“漢字の知識”は確かでしょうか? もう⼀度、確認しておいてもいいかもしれません。

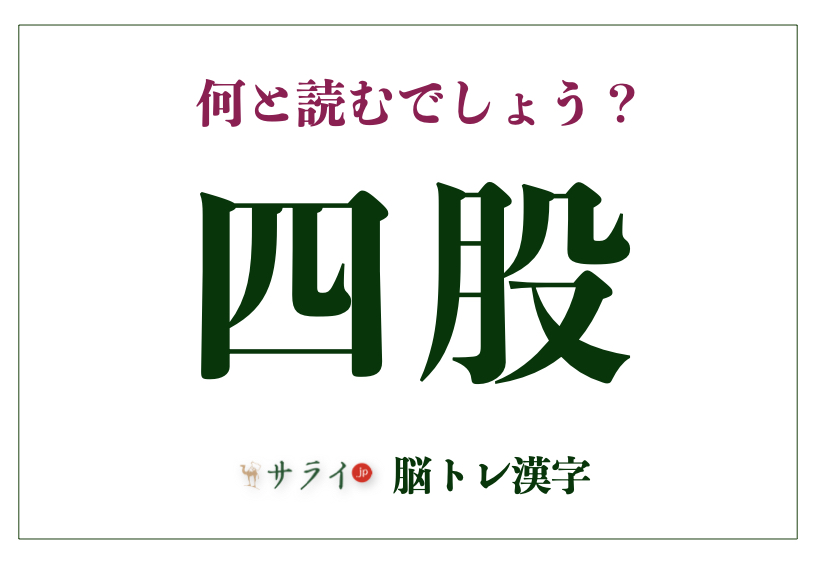

「脳トレ漢字」今回は、「四股」をご紹介します。大地を踏みしめながら漢字への造詣を深めてみてください。

「四股」は何と読む?

「四股」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「しこ」です。

「しこ」という響きは知っていても、漢字で書くとなると意外と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。相撲の力士が行う、股を割り、左右の足を交互に高く上げて、力強く地を踏む運動。それが「四股」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「相撲の基本動作の一。まず両足を開いて構え、足を左右交互に高く上げ、このとき手をひざに当て、力を入れて地を踏む」とあります。

「四股」の由来

では、なぜ「四股」と書き、「しこ」と読むのでしょうか。有力な説の一つが、「醜(しこ)」という言葉が語源である、というものです。「みにくい」という漢字を見て、驚かれたかもしれません。しかし、古代の日本語において「醜(しこ)」は、必ずしも否定的な意味を持つ言葉ではありませんでした。

例えば、『古事記』には、葦原色許男神(あしはらしこおのかみ)という神が登場します。この「しこお」は「醜い男」という意味ではなく、「強くたくましい、力のある男」という賛辞なのです。つまり、力士の力強く、たくましい様を表す「醜(しこ)」が、その動作を指す言葉となり、後に「四股」という漢字が当てられた、というわけです。

現代における「四股」

相撲の取組前に行われる四股は、単なる準備運動や筋力トレーニングではありません。もともとは、土俵という神聖な場に潜む邪気を、その力強い踏みつけによって鎮め、祓い清めるための神聖な儀式でした。大地を踏み固めることで、その土地の安寧と、五穀豊穣を祈るという意味も込められていたのです。

この日本の伝統的な儀式が、今、優れた健康法として国内外から大きな注目を集めています。四股の動作は、股関節の柔軟性を高め、お尻や太ももといった下半身の大きな筋肉、そして体幹(インナーマッスル)を効率よく鍛えることができます。これにより、転倒の予防や腰痛の改善、姿勢の矯正など、様々な効果が期待できると言われています。

***

いかがでしたか? 今回の「四股」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 何気なくテレビで見ていた力士の四股も、その背景にある意味や歴史を知ることで、より一層味わい深く、尊いものに感じられるのではないでしょうか。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com