正しい意味を理解し、適切に漢字が使えているのか、疑問を感じることが増えていませんか? 適当に漢字を使ってしまい、気付かないところで「恥をかいている」ということがあるかもしれませんね。

Google 先⽣やデジタルデバイスの出現により、便利になった反⾯、情報の中⾝については⼗分な吟味が必要な時代になっております。あなたの“漢字の知識”は確かでしょうか? もう⼀度、確認しておいてもいいかもしれません。

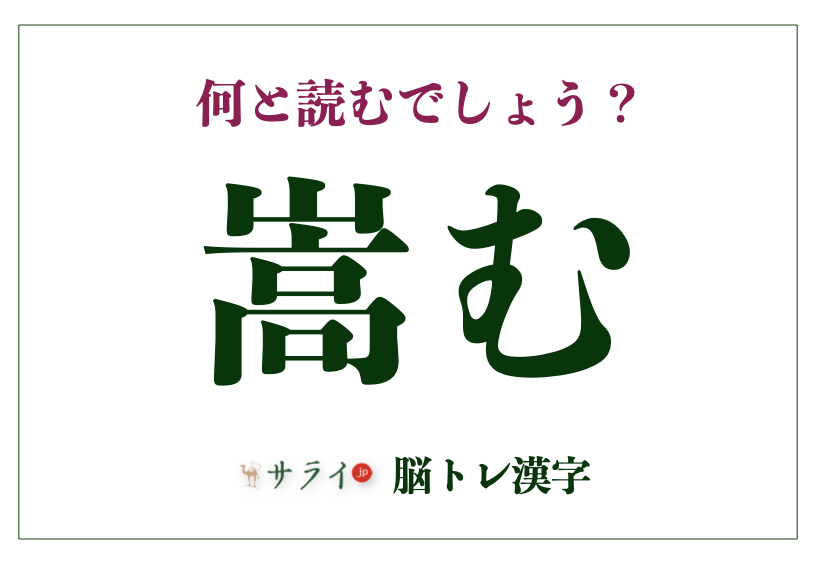

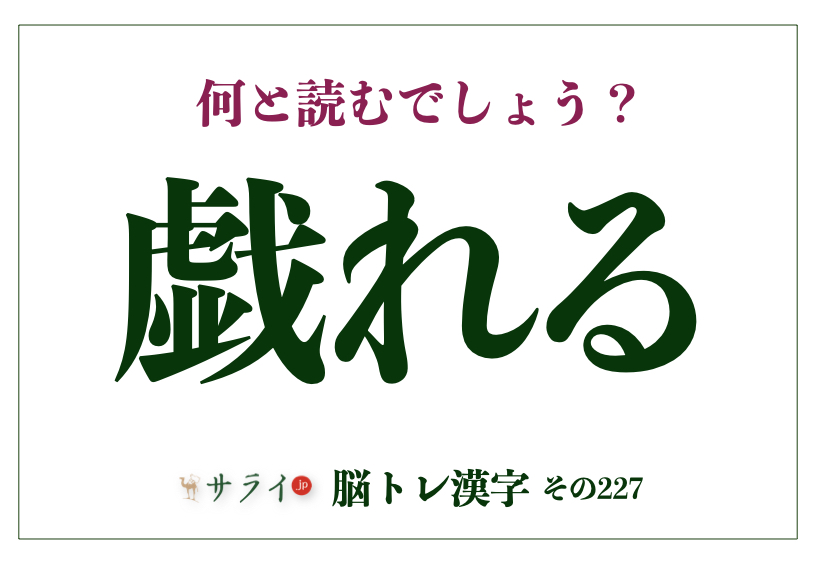

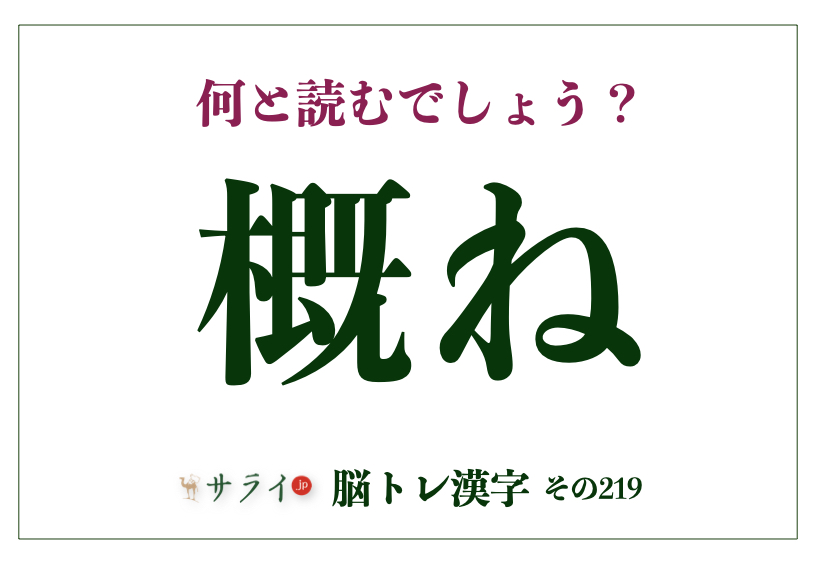

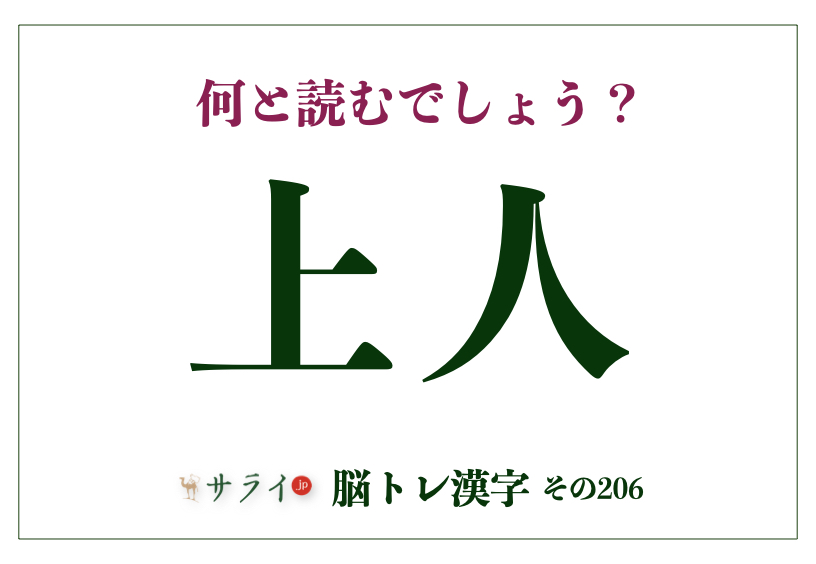

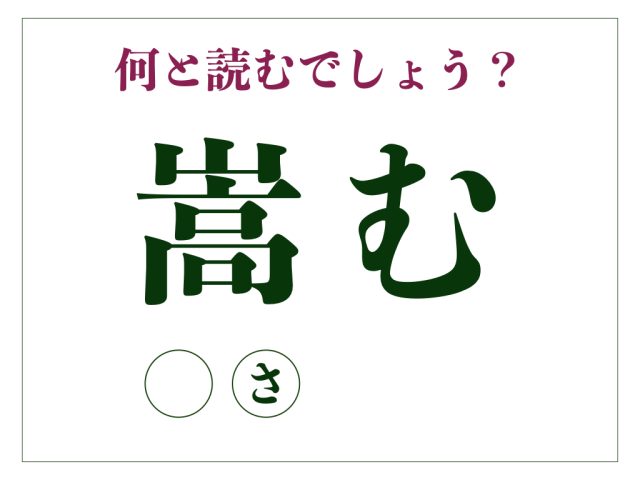

今回の「脳トレ漢字」は、「嵩む」をご紹介します。数が増えることを意味する言葉ですが、よく使われる割に漢字で表記されると難しく感じますね。実際に読み書きなどをしていただき、漢字への造詣を深めてみてください。

「嵩む」とは何とよむ?

「嵩む」の読み方をご存じでしょうか? 「たかむ」ではなく……

正解は……

「かさむ」です。

『小学館デジタル大辞泉』では、「体積・分量・数量が増える。」と説明されています。「やることが嵩む」「費用が嵩む」などのように使われることが多いでしょう。また、古典の世界では「他に比べて程度が勝る」「勢いに乗じる」という意味として使われることもあるそうです。

「嵩む」の漢字の由来は?

「嵩」はその見た目通り、「山」と「高」を合わせた漢字で、山が高いことを表しています。総じて「高いこと」を表すようになり、これが転じて「容量が増す」「かさばる」という意味が生まれたと考えることができます。

また、水の分量を意味する「水嵩(みずかさ)」や、年上の人を意味する「年嵩(としかさ)」にも、「嵩」という漢字が使われています。

富士山は何遺産?

「嵩」という漢字は、高い山を意味しているということが分かりました。日本の高い山といえば、やはり富士山が真っ先に浮かびますね。夏の登山シーズンには、多くの登山客で賑わう富士山。2013年に「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」として、世界遺産に登録されました。

世界遺産には、「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」があり、その遺産が持つ特徴や資質によって分類されます。富士山は、山ということもあり、自然遺産だと思われがちですが、実は文化遺産として登録されているのです。

山岳信仰や仏教が融合した「修験道」の霊場として、多くの人々から崇拝されてきた富士山。江戸時代には、富士山を巡礼して登拝する「富士講」という民間信仰も広まりました。

また、葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川広重の『不二三十六景』など、富士山は多くの浮世絵に描かれており、ゴッホやモネなどの印象派の画家にも多大な影響を与えたことで知られます。このような背景から、富士山は日本文化の象徴ともいえる存在として、文化遺産として登録されたのです。

***

いかがでしたか? 今回の「嵩む」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 構成遺産は登山道や神社、旧跡などの25資産で、『万葉集』にも詠まれた景勝地・「三保松原」も登録されているそうです。

一度は足を運んで、雄大な自然と長い歴史を感じてみたいですね。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP:https://kyotomedialine.com FB

参考資料/『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)

『日本大百科全書』(小学館)