字画も少なく、しょっちゅう⽬にする簡単な漢字。読めそうなのに、いざ声に出して読もうとすると、正しく読めるかどうか⼼配になって、思わず声を細めてしまう漢字ってありませんか?

サライ世代ともなりますと、いったん思い込み認知をしておりますと、なかなかイニシャライズ(初期化)が難しいですよね。簡単な漢字であっても、確認学習をしていただくことで、思い込み認知をイニシャライズできる機会になると思います。

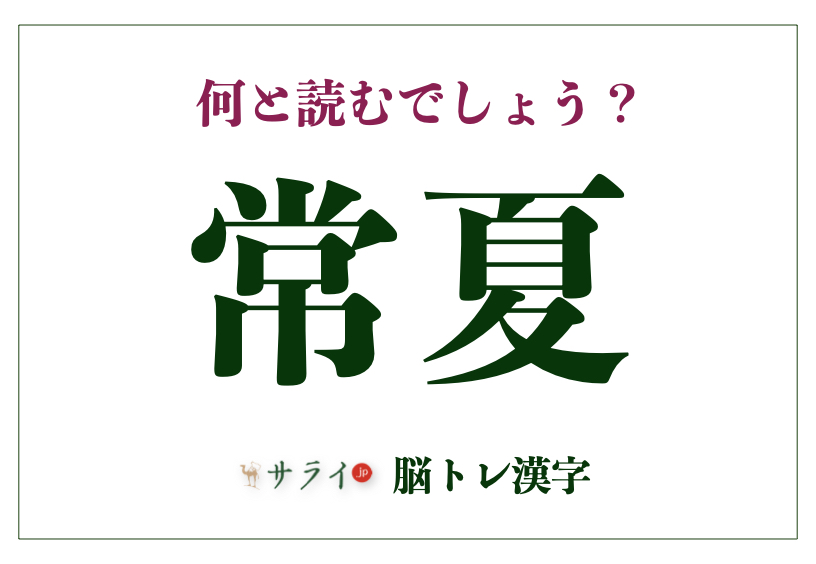

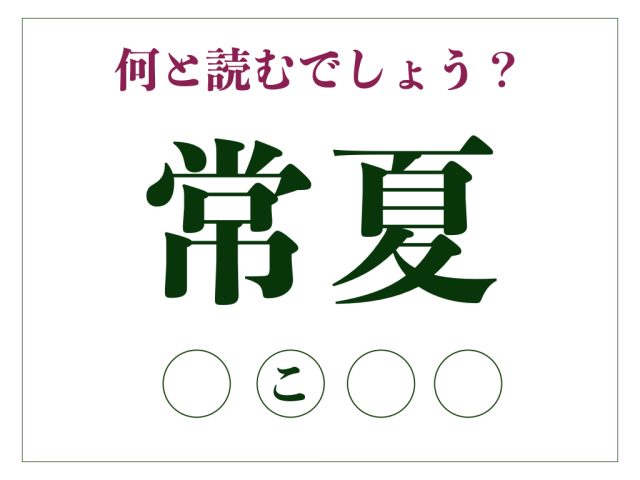

「脳トレ漢字」今回は、「常夏」をご紹介します。涼しい部屋の中で、漢字への造詣を深めてみてください。

「常夏」は何と読む?

「常夏」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「とこなつ」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「一年中が夏であること。常に夏のような気候であること」とあります。他にも花の種類や襲(かさね)の色目の名としての意味もあります。

「常夏」と聞くとハワイやグアムといったリゾート地を思い浮かべる方が多いことでしょう。

「常夏」の由来

「常夏」の「常(とこ)」という字は、「常に」「変わらず」という意味を持ちます。海の彼方にある理想郷を「常世(とこよ)の国」と呼んだように、「永久不変」という神聖なニュアンスを含んでいます。つまり、「常夏」とは「永遠に続く夏」という意味なのですね。

そして、この言葉が持つもう一つの意味を知る鍵は、『源氏物語』にあります。

第26帖の「常夏(とこなつ)」という巻には、光源氏が彼の養女である玉鬘(たまかずら)の邸を訪れる場面が描かれています。その邸の庭には、夏の盛りに色とりどりの撫子(なでしこ)の花が咲き乱れていました。そこで光源氏が撫子を玉鬘になぞらえ歌を詠みかけるのです。

夏の間、次々と花を咲かせ続けるその生命力の強さから、撫子は「常夏」という優雅な別名で呼ばれていました。この巻をきっかけに、「常夏=撫子」という認識は、当時の貴族社会の教養として広まっていったと考えられます。

言葉で涼を呼ぶ、日本の夏

「常夏」が撫子の異名であったように、日本語には、季節や気候の繊細な移ろいの中から生まれた美しい言葉が数多く存在します。

たとえば、降りしきる雨のように聞こえる蝉の声を表す「蝉時雨(せみしぐれ)」。夕暮れ時に、縁側や川辺で暑さをしのぐ「夕涼み(ゆうすずみ)」。軒先でチリンと鳴っては、心地よい風の存在を教えてくれる「風鈴(ふうりん)」。

一方で、昨今の猛暑は「風情」という言葉だけでは片付けられないほどの厳しさです。「日本の美しい四季が失われ、いずれはこの国も『常夏』になってしまうのではないか」といった専門家の声に、不安を覚えることも少なくありませんね。

***

いかがでしたか? 今回の「常夏」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 厳しい暑さが続く今日この頃ですが、「常夏」という言葉の持つ優雅さを思い浮かべながら、夏を乗り切りたいものですね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com