字画も少なく、しょっちゅう⽬にする簡単な漢字。読めそうなのに、いざ声に出して読もうとすると、正しく読めるかどうか⼼配になって、思わず声を細めてしまう漢字ってありませんか?

サライ世代ともなりますと、いったん思い込み認知をしておりますと、なかなかイニシャライズ(初期化)が難しいですよね。簡単な漢字であっても、脳トレ漢字の動画を⾒ながら確認学習をしていただくことで、思い込み認知をイニシャライズできる機会になると思います。

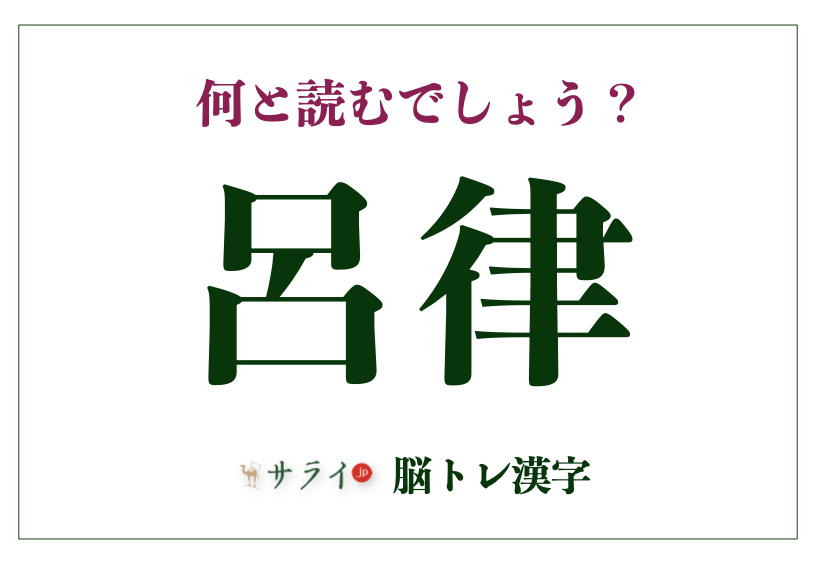

「脳トレ漢字」今回は、「呂律」をご紹介します。読み方だけでなく、言葉の背景を知り、漢字への造詣を深めてみてください。

「呂律」は何と読む?

「呂律」の読み方をご存じでしょうか? 「りょりつ」とも読みますが

正解は……

「ろれつ」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「物を言うときの調子。言葉の調子」と説明されています。

多くの場合、「呂律が回らない」という形で、言葉が滑らかに発音できない状態、舌がもつれてうまく話せない様子を表す際に使われますね。

「呂律」の由来

なぜ「呂律」という漢字が「言葉の調子」を意味するようになったのでしょうか。その語源を探ると、古代中国の音楽理論にたどり着きます。

実は、「呂(りょ)」と「律(りつ)」は、古代中国で定められた十二の音階(基音)、「十二律(じゅうにりつ)」を構成する二つの要素なのです。十二律は、低い音から高い音へと順に並べられた十二の音高で、日本の雅楽など東アジアの伝統音楽の基礎にもなっています。

この十二律のうち、奇数番目の六つの音を「律(りつ)」と呼び、陽の音とされました。そして、偶数番目の六つの音を「呂(りょ)」と呼び、陰の音とされたのです。つまり、「律」と「呂」を合わせて「律呂(りつりょ)」、あるいは順序を変えて「呂律(ろれつ)」とすることで、音楽の基本的な調子、音律全体を指す言葉となりました。

音楽における「調子」が整っている状態、それが本来の「呂律」の意味するところだったわけです。

それが転じて、人が話す際の「言葉の調子」や「話し方」をも指すようになり、さらに調子が整っていない、つまり滑らかに話せない状態を「呂律が回らない」と表現するようになったのです。音楽の用語が、私たちの話し方に関する言葉へと変化していったというのは、非常に興味深いですね。

「呂律が回らない」は身体のサイン?

「呂律が回らない」という状態は、日常の様々な場面で起こり得ます。シニア世代にとっては、加齢に伴う口周りの筋力の低下や、唾液分泌量の減少なども、滑舌に影響を与える要因となり得ます。しかし、注意したいのは、「呂律が回らない」という症状が、単なる疲れや加齢だけでなく、何らかの病気のサインである可能性もあるという点です。

もちろん、過度に心配する必要はありませんが、「いつものこと」と軽視せず、もし急に、あるいは頻繁に呂律が回らない状態が続くようであれば、念のため医療機関に相談することをおすすめします。

***

いかがでしたか? 今回の「呂律」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 普段は無意識のうちに使っている言葉も、そのルーツを知るとまた新鮮に映りますね。

参考資料/

『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本大百科全書』(小学館)

『新漢語林』(大修館書店)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com