文/鈴木拓也

行きつけのカフェに行くと、いつもジャズの音色がほのかに漂ってくる。

音楽については無知だが、聞けばそれはジャズだとわかるのは、なぜだろう?

そんな問いを繰り返しているうちに、このジャンルに興味を持ち、1冊の本を手にとった。それが『教養としてのジャズ』(世界文化社 https://books.sekaibunka.com/book/b10107424.html)だ。

本書は、ジャズ評論家の村井康司氏が監修し、複数の執筆者からなる本格的な内容。とはいえ、あくまでも初心者にもやさしく敷居は低い。また、QRコードから「Spotify」に収録した曲を聴くこともできる。

今回は、本書の内容の一端を紹介しよう。

様々な音楽ジャンルの「ごった煮」が起源

そもそも、ジャズとは何か?

ジャズの原型ができたのは19世紀末から20世紀初頭。発祥は、米国南部の港町ニューオリンズだという。

この町は、18世紀に入植してきたフランス人が建設した。フランス人は、植民地で生まれた人をクレオールと呼んだが、ニューオリンズでは、特に白人と黒人の間に生まれた人たちを指していたようだ。

この地のクレオールは、裕福な家系が多かったが、南北戦争後の奴隷解放に対する反動として差別を受け、経済的にも没落。クラシック音楽の素養があった者たちは、歓楽街の演奏家として生計を立てるようになった。

ここで、クラシック、ブルース、ラグタイム、マーチなど様々な音楽ジャンルが「ごった煮」のように融合し、ジャズが誕生する。

後にこの地域の人々の一部が、シカゴやニューヨークなど大都市に移住することで、ジャズも広まっていき、大きなムーブメントとなっていく。

さて、ジャズ黎明期の「最重要人物」として挙がるのが、ルイ・アームストロング。本書では次のように説明がある。

1901年にニューオリンズに生まれたルイは、少年更生施設で習得したコルネットに天賦の才を発揮して、町で指折りのコルネット奏者になりました。先輩コルネット奏者キング・オリヴァーに誘われて、ルイがシカゴに移ったのは22年のこと。それから約50年にわたる彼の輝かしいキャリアはそこから始まりました。「スウィングして、個性的で、創造的なソロに価値のある音楽」という、今でも通用するジャズの価値観は、この〈ウエスト・エンド・ブルース〉をはじめとする20年代のルイの演奏によって形作られたのです。(本書14pより)

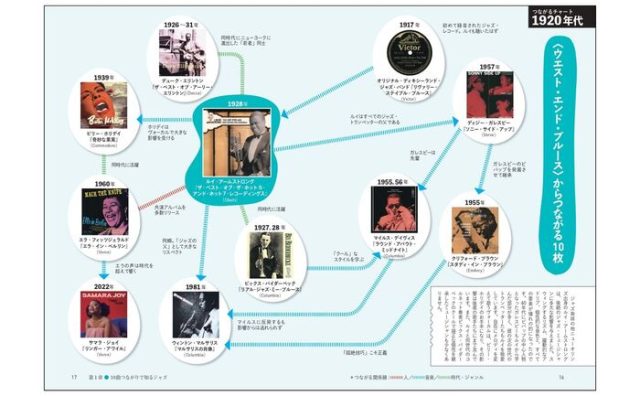

白人のジャズメンも登場するなど、ジャズ界は活況を呈するが、1929年に始まった大恐慌でいったん停滞。しかし、新たな逸材を輩出するなど、大きな展開を見せたのが30年代であった。偶然かもしれないが、これまでの100年余りのジャズの歴史は、10年ごとに区切っていくと「すっきりと見えてくる」そうだ。本書も、20年代、30年代、40年代……という区切りでジャズの歴史を俯瞰し、各年代の代表的な1曲と、それにつながる曲の系譜がチャート化されていて面白い。

(本書16~17pより)

ジャズのもう1つの主役は「楽器」

ジャズを奏でるのはもちろん人間だが、彼らが携える楽器にも焦点が当てられる。

現代では、様々な楽器(とヴォーカル)がジャズで用いられるが、長い間にわたりトランペットやコルネットが「花形」であった。これには理由がある。

ジャズの故郷であるニューオリンズでは、ブラス・バンドが道を行進しながら演奏する、ということがごく普通に行われていました。そのブラス・バンドがジャズの原型であることは間違いないのですが、拡声装置もない時代に野外で演奏するとき、もっとも目立つ楽器は、当然のことながら、大きな音で高い音程を出せる楽器なんですね。それがトランペットやコルネットだった、というわけ。(本書96pより)

先に取り上げたルイ・アームストロングもコルネット奏者であったし、同時代に生まれたビックス・バイダーベックらも、スタイルは異なれど、こうした楽器で聴衆を魅了した。

もう1つの管楽器であるクラリネットも、ジャズの歴史を語るには外せない。1930年代後半には世界的大スターとなったベニー・グッドマンや、そのライバル的存在であるアーティ・ショウも特筆すべきクラリネット奏者であった。しかし、40年代後半にビバップと呼ばれる新手法が登場すると、その「複雑なフレーズをきちんと吹くことができるクラリネット奏者」は激減し、日陰の存在に堕ちてしまう。現代においてもそれは変わらず、「そろそろクラリネットの大スターが出てきてもいいのでは」と記されている。

逆にビバップ以降に注目を浴びる存在となったのが、エレクトリック・ギターだ。実用化されたのが1930年代と遅かったのもあるが、この楽器を使って、「新しい演奏を開拓した天才」チャーリー・クリスチャンの功績が大きい。彼はビバップ誕生のきっかけを作り、以降のジャズ・ギタリストは、大なり小なり彼の影響を受けている。そのせいか、固定したスタイルが長い間続いたが、60年代のロック・ギタリストたちがそこに風穴を開ける。ロック的なサウンドがジャズに導入され、ジャズ・ギターは「自由」を得る。その後も、多彩な奏者に恵まれて、ジャズ・ギターは大きな存在感を放ち続けている。

ジャズの多大な影響を受けた戦後日本の歌謡界

本書監修者の村井氏によれば、「すべての音楽の中にジャズがある」という。他のジャンルの音楽がジャズに取り込まれ、逆にジャズが他の音楽の中でも息づいており、その「融通無碍」なところがジャズの面白さであるとも。

日本の音楽シーンも、陰に陽にジャズの影響を受けており、まさにそれは日本歌謡の「通奏低音」として響いてきた。その端緒は、戦後間もない頃のこと。米軍の進駐とともに、「ありとあらゆる米国の音楽が“ジャズ”という名前で日本に押し寄せてきた」。その影響は大きく、笠置シヅ子、美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみら名歌手のヒット作には、ジャズへのオマージュを感じとることができる。また、八代亜紀といった演歌歌手が、ジャズ・クラブで歌っていたという例も引き合いに出されている。

後の90年代にJ-POPという言葉が流行し、サブジャンルとして登場した「渋谷系」は、「ジャズのいろんな要素をうま~く掬い上げて自分たちなりのポップスに昇華したもの」であるとも指摘する。

21世紀に入ると、ジャズを自覚的に取り入れた楽曲はさらに広まり、その流れはいまだ躍動的に発展を続けているという。ジャズと他ジャンルの融合は、各国においても同様で、ロックやフォークなどの文脈で解説がなされる。まさに「すべての音楽の中にジャズがある」ことが理解されよう。

【今日の教養を高める1冊】

『教養としてのジャズ』

定価1870円

世界文化社

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。