ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第14回目は狂言の世界。物語に頻繁に出てくる「太郎冠者(たろうかじゃ)」はありったけの愛嬌で、舞台を華やかにしていく。彼がもつ魅力をご紹介しよう。

文/ムトウ・タロー

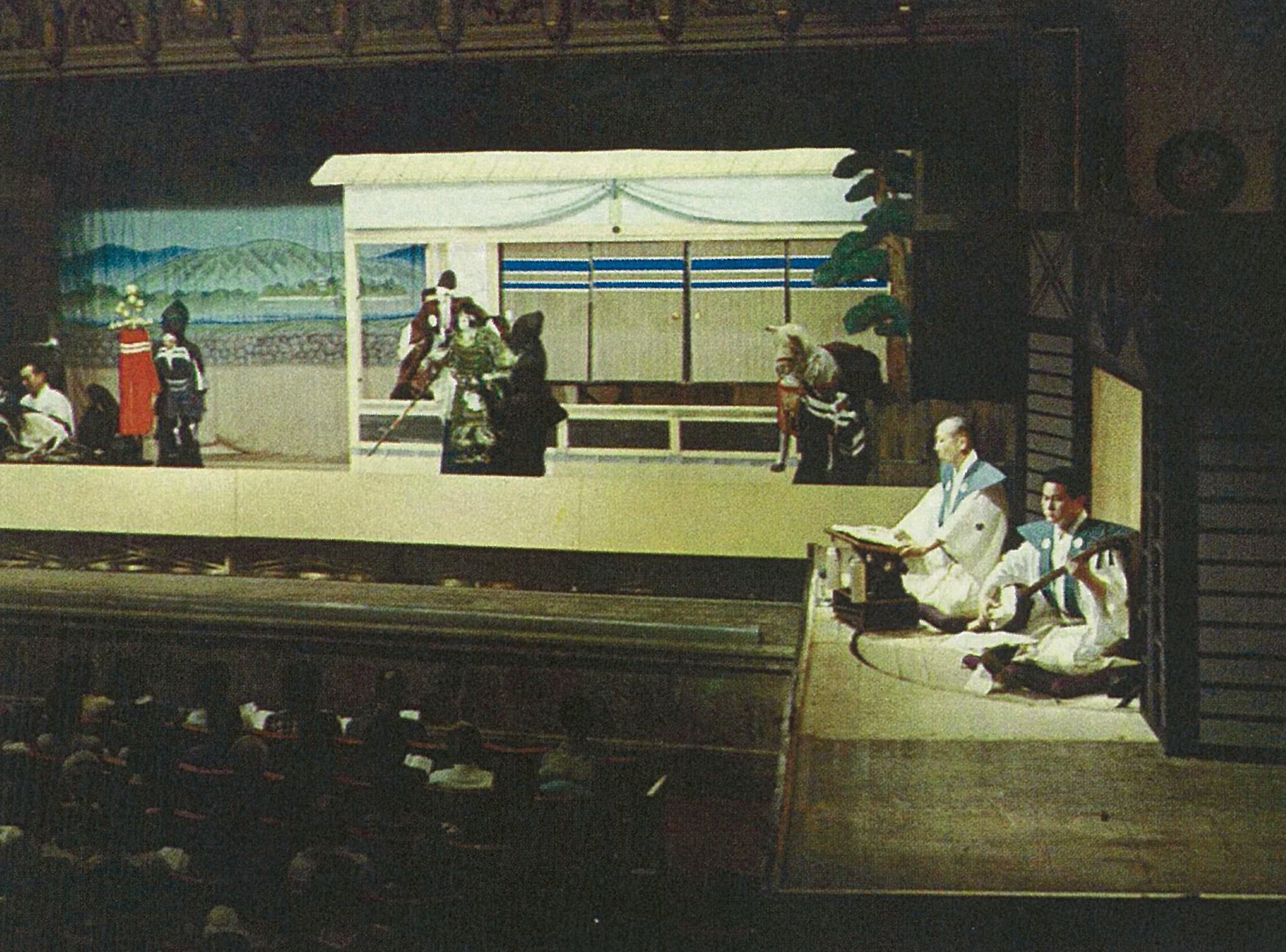

©The Art Institute of Chicago

「笑い」の象徴、太郎冠者

狂言は二人以上の登場人物による対話劇である。その最も大きな特徴は、「笑い」が中心にあること。

かつてテレビの中で、芸人が狂言を「400年続くコント」と評した。狂言師たちは長きにわたり、庶民の日常や説話などの様々な題材から、人間がもつ習性や本質を切り取って、今日もなお、「おかしさ」を追究し続けている。

その「おかしさ」の代名詞こそ、狂言の世界で物語の主軸を担う代表的な登場人物である「太郎冠者」。

「冠者」は「かじゃ」と読む。成人した男子を指す言葉である。

狂言に登場するキャラクターには、基本的に固有の役名がない。登場するのは大名や主人、山伏や僧、老人や女、そして神や鬼や動物など、様々な「立場」のもの。中でも多くの作品で登場するのが、「太郎冠者」である。

「太郎冠者」は基本、大名や主人に仕える召使いの筆頭格として登場する。ひとたびご主人様から「太郎冠者あるか」と声がかかれば、「ははーー」と声高らかに笑顔で出てくる。まさに舞台が華やかになる瞬間である。

写真提供:国立国会図書館

「おバカ」ぶりが物語を盛り上げる

狂言師の茂山千三郎(しげやませんざぶろう、1964~)は自身の著書のなかで、この「太郎冠者」のキャラクターを単刀直入に「おバカ」と称している。しかしそれは、「太郎冠者」がとにかく純粋で、素直で、真面目という性格から出てきているものでもある。

主人の無理難題やお願いを快く引き受けては色々と動いていくのが役割である。しかしその性格故、色々なトラブルや難問に直面し、あれこれと問題を起こしてしまう。「さて、どうしたものか…?」と思案の末に繰り出した答えで笑いを誘う。これが狂言の中でも人気のある「太郎冠者もの」の作品でしばしば見られる物語の流れである。

例えば『末広がり』というお話。

主人が贈り物として「末広がり」を送りたいと考えて、太郎冠者にその購入を命じる。しかし太郎冠者はそもそも「末広がり」なるものがどんなものか知らない。ちなみに「末広がり」とは「扇」のことである。

モノの詳細もわからずに都へ出かけて「末広がり」を探す太郎冠者。その様子が心許なく見えていたのだろう、やっぱり悲しいかな、都の “スッパ”(詐欺師)に声を掛けられてしまう。「末広がりを探している」という太郎冠者に対して、格好の獲物が現れたとほくそ笑むスッパは、「これが末広がりだよ」と傘を差しだしてまんまと騙す。ここで太郎冠者、何ひとつ疑わずスッパに感謝の念を伝えて、主人の元へ。人がいい、純粋にも程がある。そして案の定、主人と問答になる。ここでも太郎冠者、頑なに傘を「末広がり」だと譲らない。

この太郎冠者の一挙一動に対して、ツッコミを入れたくなる気持ちが続々と湧き出てくるかもしれない。しかしむしろ、そんなツッコミを思い起こさせているところに、狂言そのものや太郎冠者に対する「おかしさ」が生み出されているのだ。

写真提供:茂山狂言会、撮影:川西善樹

太郎冠者は「おバカ」ばかりではない

一方で、太郎冠者が逆にツッコミの役をになって「おかしさ」を誘発する作品もある。『萩大名』は、教養のない地方大名とそれに帯同している太郎冠者の物語。

清水寺に参詣し、茶屋で萩見物をする大名、しかしこの茶屋、萩の花を詠み込んだ歌(和歌)を詠む習わしがあった。歌など詠んだことがなく嫌がる大名、そこで太郎冠者は「七重八重九重とこそ思ひしに 十重咲き出ずる萩の花かな」という歌を大名に教える。7、8、9などの数字を扇の骨で示し、「萩の花」では自分の「すねはぎ」(足のすね)を見せるなど、なんとか歌を思い出させるヒントも与える。しかしいざ茶屋へ入ると、大名は茶屋の亭主におかしなことばかりを言いはじめてしまう始末、あきれた太郎冠者は先に帰ってしまい、大名は大失敗を犯してしまう。極端な物覚えの悪さによる失敗を笑いにした作品である。

恥をかかせまいと熱心に必死になって教えているのに、肝心の主人がこのありさまではさすがに太郎冠者もお手上げ。そっぽを向いてしまうのも仕方がない。献身的に主人を支える太郎冠者の健気さに、「おかしさ」を感じさせる。

©The Art Institute of Chicago

「おかしさ」をひたすらに追求していく

狂言という芸能は「おもしろさ」よりも「おかしさ」を見せる、という要素が強い。その「おかしさ」の出どころこそ、文化勲章受勲者・野村萬(1930~)の語った「愛嬌」というものであろう。

「狂言役者の必須の要素として、愛嬌があります。それが自然に出てくるのが好ましいと思うのです。太郎冠者の性格の実直さとか愚直さを、真面目にやっている中から出てくる愛嬌ならいいのですが、表面的に作られたものはあまり感心しません。」

太郎冠者が見せる「おかしさ」は、それを見せる狂言師たち個々の力の現れでもある。

今日、狂言は「和泉流(いずみりゅう)」と「大藏流(おおくらりゅう)」の二つの流派が存在している。この二つの流派の中にそれぞれ家があり、家単位の公演活動を行っている。

毎年季節ごとに、和泉流では「萬狂言」(野村万蔵家)や「万作の会」(野村万作家)、大藏流では「山本会」(山本東次郎家)や「茂山狂言会」(茂山千五郎家)など、数多くの家が定期公演を行っている。どこかで必ず、太郎冠者には出逢える。

狂言師たちは日々、稽古で動きやセリフを身に着けるだけでなく、役の立場・性格・置かれている現状、その全てを身体の末端まで染み込ませていく。太郎冠者という役柄との一体化を追求することで、純粋さ、素直さ、真面目さを観客に伝えることができるのである。

一見そのような振舞いの人間を笑うようなことは、無粋の誹(そし)りを受けるかもしれないが、狂言は「おかしさ」に加えて皮肉と諧謔(かいぎゃく)が含まれている。

私たちの日常生活でも、「おかしさ」に溢れたことは起こりうる。「おかしさ」を誘発させて見せる狂言は、現代社会の私たちにも通じるかもしれない。狂言の舞台の中に登場する世界は、まさに何百年たっても続く人間の本質の姿である。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。