千利休は、違う景色を見せてくれる人生の演出家のようです

●はな 1971年、神奈川県生まれ。モデル、タレント。インターナショナルスクール在学中にモデルとしてデビュー。以後、テレビやラジオ、雑誌など幅広く活躍。5月17日に新著『今日もお稽古日和』が発売予定。

子どもの頃、お茶を習っていた祖母に付き添って、よく茶道の稽古に参加していました。その頃の興味は、もっぱら甘いお菓子です。それでも、茶室に漂う厳かな空気や心地よい茶の香りは、今でも忘れられません。

それから数十年経った今、私は祖母の着物や道具を受け継いで、お茶のお稽古に通っています。習い始めて6年目になりますが、茶の道は一生ものだと思い、急がず焦らず大事に、お茶の世界を楽しんでいます。

私が茶道を始めたきっかけは、テレビの歴史番組で、筒井紘一先生から千利休の話を伺ったことでした。

とくに印象深かったのが、茶道具の「銘」の話です。茶道では、道具が持つ美の印象を、それに相応しい言葉に置き換える作法があります。茶杓に銘をつけることを「茶杓の御銘」と呼びますが、この銘にとくにこだわったのが千利休です。抜群のネーミングセンスで名づけていたそうです。

豊臣秀吉が利休に切腹を命じた際、死ぬ間際に茶杓に削った御銘は「泪(なみだ)」。最後の茶会に使用したといわれています。

季節を映す御銘

「茶杓の御銘」は、私もお稽古で習っていますが、とにかく学びが多くて面白い。俳句の季語を勉強したり、庭や道端の草花を観察するなどして題材を見つけます。銘を考えるようになって、自然の見方がずいぶん変わりました。以前よりも季節の移り変わりに敏感になって、日本の四季を身近に感じるようになりました。

私がつけた御銘は、10月のお月見の時期には、飼っていたうさぎにちなんで「千年」。1月は縁起がよい「多幸」。3月は江戸時代の雛人形と一緒に金魚を飾る風習にちなんで「和金」と名づけました。

このように、自然を観察しながら歩いていると、たまにふと、「利休は一体、どんな景色を見ていたのだろう」と思うことがあります。先人たちに思いを馳せながら学ぶのも、茶道の醍醐味かもしれません。

お茶を始める前、私にとって千利休は、歴史上の人物にしか過ぎませんでした。ところが、お稽古に通いはじめて、お茶の先生が利休の掛け軸に手を合わされているのを見て、利休が茶道の神様であることを実感しました。以後、お稽古を重ねるたびに、先人たちの偉大さが身に沁みてわかり、少しでも近づきたいと思うようになりました。

今では私にとって千利休は、今まで自分が見てきたものとは違う景色を見せてくれる、人生の演出家のようです。気づきが多く、知れば知るほど夢中になり、利休が大成した茶道への興味は、尽きることはありません。

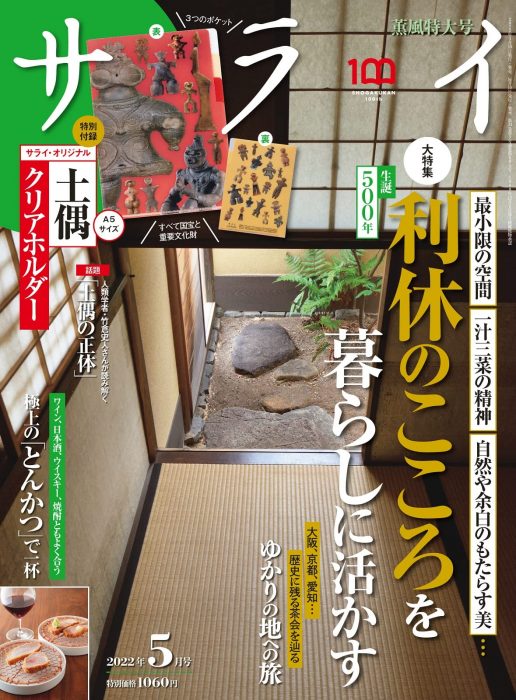

※この記事は『サライ』本誌2022年5月号より転載しました。 取材・文/松浦裕子 撮影/宮地 工