幕末から明治・大正・昭和の初めを生きた渋沢栄一。彼の足跡は実業界だけでなく、民間外交・教育・福祉と多方面に広がる。91年の多彩な生涯を追う。

文武両道に励み、尊王攘夷思想に傾く

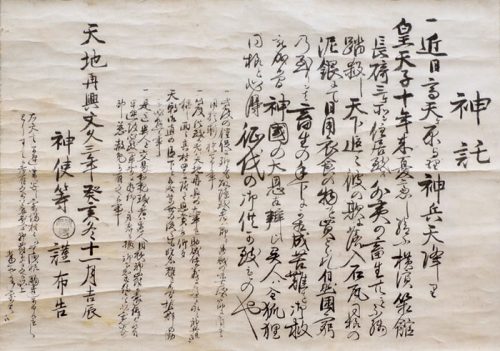

渋沢栄一は天保11年(1840)、いまの埼玉県深谷市血洗島に生まれた。実家は農業で麦作や養蚕の他に、藍染めの原料となる藍玉を作り信州(長野県)や上州(群馬県)などの紺屋に販売していた。

渋沢家は苗字帯刀を許され、栄一は文武両道に励んだ。読書は従兄の尾高惇忠から独特の教授法で教えられた。

渋沢栄一の研究家で渋沢史料館館長の井上潤さん(61歳)は語る。

「惇忠の読書法は興味ある本を数多く読ませるやり方です。ジャンルも『論語』から歴史書、小説まで幅広く、後に栄一が情報を多方面から収集できたのは、この時期の読書体験によるものです」

幕末の世を迎え、惇忠は尊王攘夷思想(※王室を尊び、異国を排斥する考え)に傾倒していた。

栄一も御用金を取り立てる代官の横柄な態度に接し、徳川幕藩体制に疑念を抱くようになった。

23歳の年、彼は近くの高崎城を乗っ取り、横浜外国人居留地を焼き払い、外国人を片っ端から切り殺すという物騒な計画を立てた。

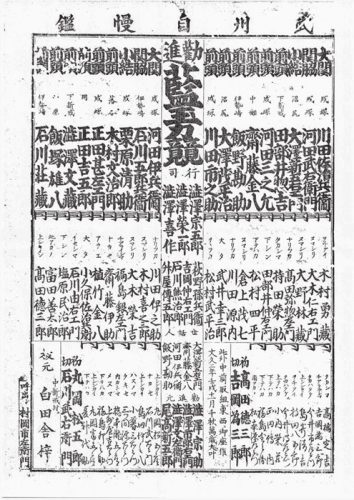

栄一は惇忠と従弟の喜作に相談。ふたりは賛同し、惇忠は檄文「神託」を書き上げた。「神国の大恩、相弁じ異人ハ全く狐狸同様と心得、征伐の御供致す可きもの也」と血気盛んな呼びかけ文だ。

しかし決起は惇忠の弟・長七郎の必死の説得により中止。栄一は歴史から消えることを免れた。

栄一は身を隠すために喜作とともに京都へ出奔。翌年、一橋家の徳川慶喜に仕えることとなった。

※参考文献/井上潤『渋沢栄一伝』、鹿島茂『渋沢栄一(上下)』

※この記事は『サライ』本誌2021年2月号より転載しました。