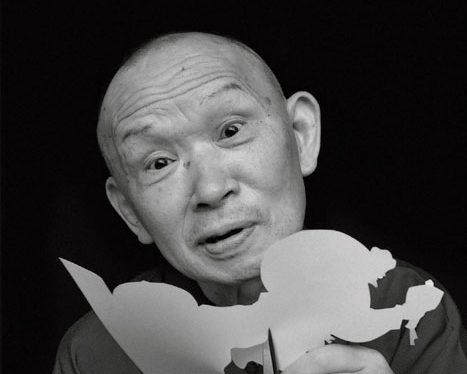

林家正楽さん(寄席紙切り)

─ハサミで自在に紙を切る。寄席紙切りの芸、一筋50年─

「お客さんからワーッと感嘆の声があがる。それが聞きたくて紙切りをやっています」

──文化庁の芸術選奨を受賞されました。

「今年の春にいただいたんです。3月10日の授賞式は、コロナ騒ぎの影響でできなかったんですがね。普段、僕が寄席の高座でやっている紙切りが、大衆芸能部門の芸術選奨をもらえた、それが嬉しくて。だって、落語家で一番最初に芸術選奨をもらったのは、六代目三遊亭圓生です。そういう名人がもらう賞を、僕がもらえたんですから。もう3月以降ずっと嬉しくて、今もまだ嬉しい」(笑)

──紙切りの芸一筋に50年です。

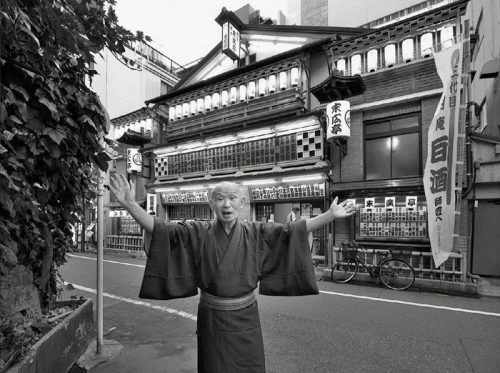

「林家一楽の名で、初めてお客さんの前で芸を見せたのは昭和45年、22 歳のときです。落語家は、寄席のお客さんを見て“この噺にしよう”と決めますが、紙切りは注文を受けて切る。どんなお題が出るかわからないから怖い。僕の寄席の初高座は、昭和50年の新宿末廣亭ですが、出番になると、緊張して胸がドキドキ、う~ッと苦しくなるほどでした。それが和らいだのは、デビューして30年後、三代目林家正楽を襲名してからですよ」

──紙切りは寄席の芸なのですか。

「そうです。寄席は持ち時間が決まっていて、ひと高座15分くらい。そのなかで、5つ~6つのお題を切る。ですから、1枚を1分か2分くらいで切るわけです。その時間配分のなかでリクエストをもらって切って、できあがったものをお見せしたときに、お客さんからワーッていう感嘆の声があがる。そのワーッという声を聞きたくて、僕は紙切りをやっている。そこまでが芸です。切ったものはどうでもいい、欲しい人には差し上げますけどね。ときに凄くよくできたと思うときは、それを差し上げるのは少しつらい。失敗しても差し上げるので、それもまたつらい」(笑)

──どんな注文でも切ってみせる。

「“切れない”とは言わないようにしていますけどね。切れないものもありますよ。知らないものは仕様がない。ただ、半分以上のお客さんが知らない、見たことがないものなら“どういうものですか”と聞くのは全然かまわないと思う。でも、誰でも知っていることなら、僕も当然知ってなきゃいけない。自分だけが知らないでは、通りませんよね」

──注文を予測して準備もしますか。

「何か流行っているものがあると、これは注文がくるぞと思う。コロナ騒ぎの今年でいえば“アマビエ”とかね。だから、アマビエの画が出ている本や資料をチラと見て知っておく。それだけです。実際に、寄席で注文がきたら、まずは自分の感覚でアマビエを切ってみせる。準備をするのは、それからです。そう、今年、一番多く切ったのは、たぶんアマビエじゃないかと思いますよ」

──微妙で難しい表現もあるでしょうね。

「“下品なものは切るな、品格を持て”というのが師匠の教えで、それが僕の表現の大きな指針です。当然、人を傷つけたくない。

東日本大震災の直後に“津波”というリクエストが出たときは、津波に耐えた陸前高田の“奇跡の一本松”を切った。“大地震”と言われたときは“祈る人”と“飛び立つ鳩”を切りました。“リストラ”の注文のときは、リスとトラを洒落で切ってみせました」

──まさに当意即妙の寄席の芸ですね。

「寄席の高座とは別に、頼まれればそれなりに見せる作品も切りますけどね。“走っている馬”なんかは、うちでじっくり切るよりは、寄席で素早く切ったほうが、脚の長さが多少違ったりしても、より勢いのある馬が切れる。

それに、動物とか人間とか、動きのあるものを切るときは、こう身体を動かしたほうが元気なものが切れるんです。国会議事堂や東京タワーなど生き物ではないものは、身体を動かさずに切ったほうが出来がいいんですよ」

──商売道具のハサミは特注品ですか。

「上野の鈴本演芸場の前の『菊季(きくすえ)刃物店』という老舗のハサミを使っています。特注品ではありませんよ。刃が長めのハサミを買って、自分仕様に変える。切れ味が肝心ですから、よく研いで刃先を尖らせ、ネジをベタベタに緩めて、紙がサーッと切れるようにする。長めのハサミを選ぶのは、紙切りの芸は何百人もの前で切りますから、客席からの見映えを考えて。遠目でも、ハサミがどこにあるくらいは見えるほうがいいじゃないですか」

「二代目の芸を見て突然、〈あ、オレはこれをやるんだ‼〉と思いました」

──紙切りの芸は江戸からあったのですか。

「あったような、なかったような(笑)。僕が思うには、X字形の西洋鋏が日本に入ってきたのは江戸の最後の頃でしょうかね。そのハサミを売る宣伝のために紙を切ってみせたのが始まりですよ。『舌切り雀』に出てくるような、和裁のU字形の握り鋏では紙切りの芸はできない。だから、江戸紙切りなんて、さも昔からあったようにいうのはおかしい」

──寄席の紙切りは初代正楽からですか。

「初代は長野県飯田出身の落語家ですが、高座の余興でやってみせた紙切りの芸が評判を呼んで、そちらを本業にした。ですから、寄席でお客さんから注文をもらって紙切りを始めたのは初代正楽です。その芸は僕の師匠の二代目正楽に受け継がれたわけです」

──初代と二代では芸風は違いますか。

「僕が寄席を見始めたときから、初代はおじいさんでね、すごく品がよかった。紙を切るときの身体の所作がきれいでした。二代目は埼玉の田舎に先祖代々続いた家の人で、しゃべりに訛りが出る。だから、落語家だったけれども、紙切りに転向した。小太りでね、なにより人柄がとても温かい。初代とは全然違う魅力がありました。しゃべりが柔らかくて優し過ぎるくらい優しい。僕は師匠に怒られたことは、ただの一度もないんですよ」

──なぜ紙切りの世界に入られたのですか。

「子供の頃から、落語や演芸の世界がたまらなく好きでね。高校時代は、新宿末廣亭の寄席通いが専らの楽しみでした。会社勤めになってからも、1週間に一度は寄席をのぞいていた。そんなある日、新宿末廣亭の高座で、小正楽と名乗っていた後の二代目林家正楽の紙切りの芸を見て〈あ、オレはこれをやるんだ!!〉と、そう思ってしまったんです」

──以前から憧れていたわけではなくて。

「突然です(笑)。師匠とは、上野の鈴本演芸場の傍の喫茶店で、初めてお会いしたんですけどね。凄まじい緊張から、コーヒーに砂糖を入れるのに、手がふるえてカップに入らず、ぜんぶテーブルにこぼれてしまった(笑)。

でも、師匠は“いくらでも紙切りは教えてあげるよ”と優しく言ってくれたんです。

紙切りは、落語家と違い前座修業とかはないんです。最初は師匠が切った馬、人が乗っていない普通の馬です。“同じものを切っておいで”と渡された。どこからハサミを入れるとか一切言わない。うちで何枚も何枚も切って、〈うまく切れた!!〉と思っても“ダメだ”と言われる。何度切ってもOKは出ない。やっとOKが出たところで、次のお手本を渡される。5~6年はその繰り返しでした」

──その間、生活はどうしたのですか。

「師匠からは正式に“弟子にする”とは言われないまま、早稲田大学の生協書籍部でアルバイトをしてました。本は好きで、学生向けだから、いろんな専門書もある。これは紙切り修業の上でも勉強になりました。結局、生協書籍部には昭和43年から47年まで都合5年いたわけですが、その間にアルバイトから正社員になり、店長になっていました」(笑)

──初仕事は憶えていますか。

「昭和45年、埼玉県の越谷市役所から頼まれた“選挙に行こう!”という集まりだったかな。師匠が行ってこいと言って、林家一楽の名をくれた。ですから、投票しているところなんかを切ったのは憶えています。

当時の仕事はお祭りとキャバレーのフロアショー。キャバレーって、ひとつの店でナマのバンドが必ずふたつ入る、交替で演奏しますからね。出演者は超一流からセミプロまで、いろんな人がいて、お客さんの対応の仕方とか勉強になりましたよ。あんな素敵なキャバレー文化がなくなったのは残念です」

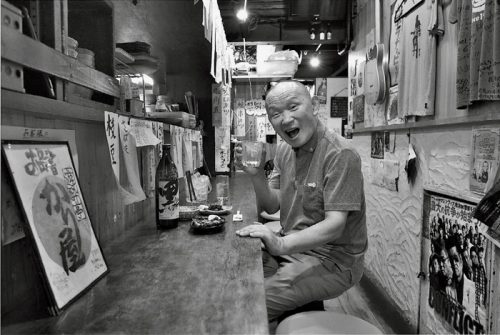

「健康の秘訣はお酒です。みんなでバカを言って飲む酒が一番いい」

──世界各国へも随分いらしています。

「いろんな国へ行きました。正楽になる少し前くらいが、一番海外へ出かけていたんですが、あまり観光客が行ったことのない国へも随分出かけてます。アフリカの島のマダガスカルや南アフリカ共和国とかザンビアとかヨルダンとか。東ヨーロッパのルーマニア、ブルガリア、ハンガリーとかね」

──紙切りの注文で戸惑ったりしたことは。

「どんな小さな国でも日本人が必ずいて通訳をしてくれますから。それに東京で紙切りをやるよりも、三味線とか活け花とか、日本的なものの注文がむしろ多いんですよ。

一度困ったのは、南アフリカのケープタウンの野外ステージ。『ボヘミアン・ラプソディ』って映画になった、クイーンのボーカルのフレディ・マーキュリーの注文が出た。僕は全然知らなくてね。柏木君って通訳の人に“それ、どんな人?”って大声で聞いたんです。客席はぜんぶ外国人だから、内緒話じゃなくていい(笑)。“ロックです、ロックのボーカル。上半身裸でいい”って、いわれるままに切って、結果的に大絶讃されました」(笑)

──お酒がお好きと聞きました。

「好きですねえ。いつも寄席の楽屋にいる若手に“行こう”と声を掛けてつき合ってもらいます。昔は、僕も先輩に誘われて“はい”とついて行ってご馳走になる酒が一番好きだった(笑)。今は僕が払わなきゃならないけど、

これは順繰りでね。馴染みの酒場で、みんなでバカを言って飲む。建設的なことは言わない。そういう酒が健康的で一番いい」(笑)

──健康には自信ありですか。

「正楽を襲名して4年後かな、クモ膜下出血を一度やりました。北海道の滝川へ出かけて、学校寄席で紙切りをしているときに、頭のなかで爆発が起こった。お医者さんは“金属バットで殴られたような”というけど、僕に言わせたら、頭の中で花火がドンと上がった感じです。ぜんぜん、痛くない。でも、これは普通じゃないと思って、すぐ病院へ行ったら、だんだん気持ちが悪くなってきて、最初の病院から脳神経外科へ運ばれる救急車の中で意識がなくなった。気がついたときは、もう手術がぜんぶ終わっていて、痛いとか、そういう思いは、まったくしていないんです」

──後遺症もなく済んだのですか。

「クモ膜下出血では、3分の1が亡くなって、3分の1に後遺症が出て、もう3分の1が全快なんだそうです。僕は全快。9月11日に倒れて、2週間で“もう退院して大丈夫ですよ”と言われたんです。思えば奇跡的ですよね。

倒れたのが昼間だったのがよかった。酔っ払った夜だったら、それっきり。場所が北海道の滝川で脳神経外科があったこと。しかも、その日は札幌から専門の名医がたまたま来ていて、執刀をしてくれた。東京へ戻ってからは、新宿の病院へ3か月に一度通っていたんですが、そこの先生も“うちだったら、こんなに巧く手術できないよ”って。頭の縫い方も本当に巧いと言ってました。頭の悪さはよくならなかったけどね」(笑)

──いま健康維持で心がけていることは。

「だから、お酒ですよォ(笑)。僕は色物(※寄席の落語に対して、彩りとして演じられる芸。)の芸人では、一番多く寄席に出ている。ということは、僕の芸を席亭さんが買ってくれている、お客さんが喜んでくれているってことですよ。だから、寄席に出られる高座があるってことは、とても嬉しいことで。当然、飲まなきゃいけないでしょう。“ああ、きょうもよかったなあ”って」(笑)

三代目林家正楽(はやしや・しょうらく)

昭和23年、東京生まれ。芸界とは無縁の家庭ながら、子供時分から演芸好きで、中学3年から寄席通いを始める。昭和42年、後の二代目林家正楽に入門志願。同45年、林家一楽の名で芸界デビュー。同62年に林家小正楽襲名。師の二代目正楽の三回忌を終えた平成12年、三代目正楽を襲名する。国立演芸場花形新人演芸会金賞等受賞。令和2年3月に芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

※この記事は『サライ』本誌2020年12月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。( 取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工 )