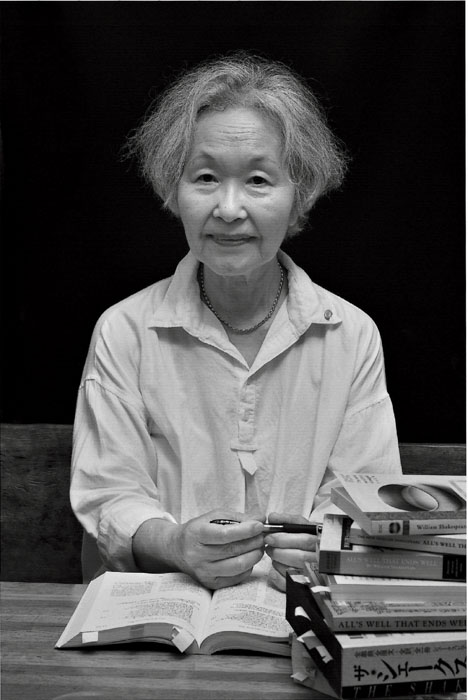

松岡和子さん(翻訳家)

─坪内逍遥、小田島雄志に続きシェイクスピア全作品を翻訳─

「世界は舞台。人間は役者。夫の死の際は『ハムレット』の言葉が心の支えでした」

──シェイクスピア劇個人全訳完結目前です。

「いま手がけている『終わりよければすべてよし』が37作目で、最後の作品になります。遅くとも年内には翻訳を終える予定です。

翻訳に当たっては、底本の他にいろいろな版元から刊行されている原書を参照するのですが、これほど、“ひょっとしたら”とか“もしかしたら”とか疑問符つきの注釈がつく語句の多い作品は初めて。翻訳にとりかかったときあまりにも難解で、齢をとって頭の働きが悪くなったのかと不安になったのですが、注釈を見て、ネイティブ(英語圏)の偉い学者も簡単には判断しかねるような曖昧で難しい表現が多く、真意を掴みにくいんだということがわかって、ちょっと安心しました」(笑)

──いかにも最終作に相応しい題名です。

「たまたまなんです。私がシェイクスピア劇の翻訳を始めたのは平成5年、50歳過ぎの頃ですが、平成10年からは蜷川幸雄さん演出の『彩の国さいたま芸術劇場シェイクスピア・シリーズ』の上演と並行して進めてきました。そのため、蜷川さんの好みや出演する役者さんとの関係で訳す順番が決まっていった。蜷川さんが亡くなったあと、吉田鋼太郎さんがあとを引き継いで、残り5作のうち3作の上演を終えました。ところが、36作目の『ジョン王』の上演が新型コロナウイルスの影響で中止になってしまって」

──お生まれは昭和17年です。

「旧満州(現・中国東北部)の新京(現・長春)で生まれ、戦後まもなく引き揚げてきました。父は旧ソ連の捕虜となってしまい、母は生まれたばかりの弟を含め3人の子どもを連れて懸命に帰国しました。帰国後は、はじめ、岡山の古くからの造り酒屋である父の実家に身を寄せ、その後上京して親戚の家に厄介になり、やがて貸していた阿佐ヶ谷の持ち家が空いたので、そこへ戻りました。私が小学校に上がる1~2年前のことでした。父は11年間消息がわからず、ある日突然、往復ハガキが舞い込んで、“生きてた”ってわかったんです。その間、母が女手ひとつで頑張ってくれたので、つらかったとか苦労したという記憶はありません。母は東京女子大の私の大先輩に当たり、父の抑留中は学校で英語の先生をして、一家を支えてくれたんです」

──シェイクスピアとの出会いは。

「大学2年で英文科に進んで、ならばシェイクスピアの一作も原文で読まなきゃという殊勝な気を起こして、シェイクスピア研究会というサークルを覗いてみたんです。でも、あまりに難しそうなので、さっさと尻尾まいて逃げちゃった。ところが、秋頃にキャンパスで先輩たちに声をかけられ、“来年の新入生歓迎の公演で『夏の夜の夢』をやるから、ボトム役やってちょうだい”と言われた」

──一度逃げたのに引き戻された。

「たぶん部員不足だったんでしょうね(笑)。私は『夏の夜の夢』なんて読んだことなかったし、ボトムがどんな役かも知らなかったけど、“はい、わかりました”と引き受けてしまった。家に帰って翻訳を読んで、三枚目の機屋(はたや)の男でロバ頭の化け物に変えられてしまう役柄だとわかってビックリです。稽古ではすぐ吹いちゃう(笑ってしまう)し、先輩たちは随分ハラハラしたみたいですけど、いざ舞台に立つとうまくいって、先輩たちからもほめてもらえた。この体験は大きかったですね」

「原文の核心をしっかり摑めば、翻訳は自由になれるんです」

──初めての舞台で成功体験を味わった。

「実際の舞台をつくるということが、こんなに楽しいことなのかということを身をもって知りました。演劇に魅力を感じ、そのあと、クレア・リー・コールグローヴ先生の特別講義をとった。英米の戯曲の数々を原文で読んで、頭の中の劇場が動きだすようなわくわくした気持ちを味わって、芝居に関わって生きていきたいと思うようになりました」

──卒業後の進路は。

「演出をやりたいと思って、何にもわからないままに、芥川比呂志さんと福田恆存さんが中心となって立ち上げた劇団雲の研究生になりました。でも、1年半ほどやって、このままじゃ駄目だ、もう一度きちんとシェイクスピアを勉強し直そう、シェイクスピアなら小津次郎先生だと考えて、東大の大学院に入学しました。修士課程を終えたら舞台の現場に戻るつもりでしたが、院生時代に結婚して子どもが生まれ、てんやわんやになってしまって。ただ、戯曲の翻訳はやりたいという気持ちはどこかに持っていました。

そんなとき、文化出版局で『銀花』という雑誌を編集していた妹から連絡があって、今度急に、上智大学の美術の先生で神父様でもあるジョセフ・ラヴさんの京都紀行の原稿を掲載することになったから、訳してくれないかと頼まれた。そこから翻訳の仕事が始まりました。最初は美術評論の翻訳が中心でしたが、舞台美術の朝倉摂さんとの出会いなどもあって、戯曲の翻訳への道筋ができました」

──シェイクスピア劇を訳すきっかけは。

「演出家の串田和美さんに『夏の夜の夢』の翻訳を頼まれたのが最初です。その後、グローブ座カンパニーの『間違いの喜劇』や蜷川さん演出の『ハムレット』など、シェイクスピア劇の翻訳依頼が続いた。5本訳したところで、せっかくだから活字にならないかと思って筑摩書房に話をすると“いいですよ”ということになって喜んでいたら、“5本だけじゃなくて全部やりませんか”と。そうこうするうち、蜷川さんの『彩の国さいたま芸術劇場』での大プロジェクトが決まって、蜷川さんから“松岡さんの訳でやるからね”と言っていただいた。思えば、前に翻訳した『ハムレット』がひとつの試験で、それにパスしたということだったのかもしれません」

──翻訳作業で大切にしていることは。

「誤訳予防のため必ず先行訳を参照します。とくに坪内逍遥訳は外せませんね。逍遥は明治の人ですが、その翻訳は歌舞伎の台詞に基づいた文語体を使っているから、かえって古くならない。格調も高く、今でも逍遥訳でやりたいという役者さんや演出家さんがいます。シェイクスピアの原文の核心を掴んでしっかり理解できれば、翻訳家は自由になれるんです。逍遥訳はほんとに自由なんですよ」

──自身の翻訳の特徴を挙げるなら。

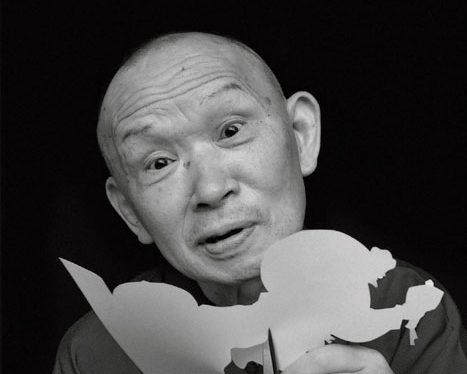

「私にもし取り柄があるとしたら、現代の日本の芝居をたくさん見ているということでしょうね。唐十郎さん、つかこうへいさん、野田秀樹さん、井上ひさしさんといった方たちの書いた台詞を耳で聴いてきている蓄積が生きていると思う。とくに唐さんの戯曲は、ほんとに台詞に勢いがあってうねりがあるんですよ。私のひとつの理想としては“唐さんの言葉で訳したい”というのがありますね」

──新訳によって現代へのつなぎ役を果たす。

「翻訳する際、私はまず原文を手書きします。シェイクスピアは韻を踏むために語順をひっくり返したりしているから、そのままでは文法通りになっていない。意味を正しく理解するためには、ひっくり返す前の元の文章に直してやらなきゃいけない。何度も書いて、装飾語をはぶき、また書き直して──シェイクスピアはおそらく、この逆のことをやっていたのじゃないかと思うんです。整理したものはパソコンで打ち込みます」

──必ず稽古現場にも足を運ぶそうですね。

「台詞が役者さんの中にちゃんと入るかどうか。日本語は同音異義が多いから、使った言葉が別の意味に聞こえてしまわないか、確かめるという意味もありますね。そもそも一番最初に戯曲の翻訳に取り組んだとき、ある程度訳したら演出家や役者さんと会って、皆でディスカッションして最終的な上演台本をつくっていくというやり方をしたんです。それが私の戯曲翻訳の原体験でしたから、その後も当たり前のように続けていて、あるとき周りを見たら“えっ、誰もそれやってないんですか”って(笑)。でも、現場で役者さんから出てくる質問ってほんとに鋭いんですよ」

「夫とは大喧嘩したこともある。よく我慢してくれたなと思います」

──役者さんからどんな質問があるのですか。

「典型的なのが、『オセロー』のヒロインのデズデモーナ役をやった蒼井優さんです。夫のオセローに〈あなた〉と呼びかける場面がいくつもある中で、“この〈あなた〉は全部同じですか”と訊かれた。その場で原文を確認してみると、確かに1箇所だけ違うんです。他は〈マイ・ロード〉を使っていて、これは直訳すると〈私の主人〉。現代日本の家庭で夫を〈あなた〉と呼ぶのと感覚的には一緒です。ところが、オセローが普段の調子と違って、妻にわざわざ〈マイ・グッド・レディ〉(奥様)と、馬鹿丁寧とも他人行儀ともとれる言い方をしたのを受ける場面だけは、〈マイ・グッド・ロード〉となっていた」

──グッドに対してグッドで応じている。

「同じ語でも意味合いが全く異なるんです。オセローが心の内で妻の浮気を疑って、つい皮肉まじりの他人行儀な言い方をしたのに対し、清廉潔白で疑われているなどと露ほども知らぬデズデモーナは、無邪気にお茶目な言い方で答える。夫婦の心のすれ違いが巧みに書き分けられている。だから、私はその部分を〈あなた〉から〈旦那様〉に変えました。

優ちゃんはその場面で、オセロー役の吉田鋼太郎さんに〈奥様〉と呼びかけられると、“あっ、奥様なんて呼ばれちゃった”とでも言いたげな表情をして、そのあと、にっこりとオセローに笑いかけて“元気ですよ、旦那様”と茶目っ気たっぷりに返す。それがこの芝居の中の見せ所のひとつになりました」

──私生活での“旦那様”との協力関係は。

「夫は、しょうがなくて我慢してたんじゃないですかね。劇中に出てくる地名や州境がわかりづらいって愚痴をこぼしたら、当時のイングランドの白地図をつくってくれたりしました。夫はYS-11の設計や修繕をやってた飛行機屋で、地理が好きなんです。去年の夏に亡くなったんですが、亡くなられてみると、よく我慢してくれたなって思います」

──ぶつかり合うこともありましたか。

「大喧嘩したこともあります。私は大学で英語を教えながら、劇評を書き、翻訳をしていた。どれかひとつやめてくれと言われて、全部連動してるから、ひとつだけやめるわけにいかないわよって。30 代半ばから40代初め、子どもふたりに手がかかるし、私の弟が白血病になったり夫の母が認知症になったりと、ものすごく大変でしたから、見るに見かねてというのもあったんだと思いますけどね。一 番ほったらかされたのは夫ですし」(笑)

──心配と不満がないまぜになっていた。

「でも、夫が倒れて亡くなる前1年間はずっとそばにいて、最後は自宅に引き取って、できるだけのことをやり切った。それで解消されて、自分を許すことができたからよかったかなあと思ってます。私自身も、あんな死に方ができたらいいなと思いますね。自宅で愛する家族に囲まれて、静かに最期を迎える。

夫の食道がんがわかったときから、私、ハムレットの“覚悟がすべてだ”という台詞を、呪文のように自分に言い聞かせていたんです。振り返ると、シェイクスピアの言葉が、要所要所で自分を支えてくれた気がします」

──シェイクスピアと共に人生を歩んできた。

「シェイクスピアは作品の中で比喩として、“世界は舞台。人間は役者”という言い方をしています。舞台への登場は誕生だし、退場は死と重なる。演劇は社会の縮図だと思います。“覚悟がすべてだ”というハムレットの台詞は、そのまま、私自身の終幕に向かっていく姿勢にしたいと思います」

松岡和子(まつおか・かずこ)

昭和17年、旧満州生まれ。東京女子大学英文科卒業。東京大学大学院修 士課程修了。翻訳家、演劇評論家として活躍する傍かたわら、東京医科歯科大学 教養学部の英語教授を務める(平成9年、シェイクスピアの翻訳に専念す るため退任)。シェイクスピア戯曲の新訳の他、『クラウド9』など訳書多

数。著書に『深読みシェイクスピア』などがある。

※この記事は『サライ』本誌2020年11月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)