将来のお金の不安を抱える人がほとんどといっても過言ではないでしょう。また、物価高で生活が苦しくなった、新NISAやiDeCoなど投資を始めてみたものの円安や暴落で資産を減らしてしまった、年金だけではやっていけないので働いている……という人も多いはず。

どうすればお金の不安なく、健やかに楽しく人生の後半を過ごすことができるのか、それがシニア世代の最大の関心事といえます。そんな悩みを解決してくれる一冊が、長野県を平均寿命と健康寿命日本一にし、医療費の安い県に導いた医師の鎌田實さんと、生活実感あふれるアドバイスで人気の経済ジャーナリスト・荻原博子さんの対談を実現させた『お金が貯まる健康習慣』(主婦の友社)です。健康とお金、それぞれのプロのお二人が、年代別に気をつけたい病気の具体策から、介護にかかるお金、実際に老後にかかるお金の考え方などを語り合います。今回は、「遺産と働き続けるメリット」について考えます。

文/鎌田實、荻原博子

遺言状を残すことで、残された人に思いを届ける

鎌田 おととし、7000万円の財産を残して亡くなった女性がいました。彼女は結婚していなくて、子どももいない。親もすでに亡くなっているから、そのお金を受け取る人はいなかったんです。それで彼女は、亡くなる前にお金の行き先をすべて決めていました。自宅の家と土地は、精神障害の人たちが住めるアパートとして使ってほしいと地元のNPOに寄付しました。7000万円の預貯金は、「若い、あたたかな医師を育ててほしい」という遺言とともに諏訪中央病院に寄付してくれたんです。

荻原 素晴らしいですね。日本は寄付の文化がなかなか育ちませんが、思いがあれば、そんなふうに誰かの役に立てるわけですから。

鎌田 これって、7000万円の遺産がないとできないわけじゃないと思うんです。それが500万円でも50万円でもできますよね。500万円のうちの5%だとしても、25万円でしょう? それを地域の子ども食堂に寄付すれば、その食堂はとても助かるはずです。自分が残したものをどう使うか、誰のために残すのか、その自己決定こそが生きた証しになると思います。

荻原 遺言状って、自己決定の最たるものですから、ちゃんとつくっておかなくちゃいけませんよ。この分はこの子に、この分はあそこに、って。いまはパソコンでも一部はつくれるので、ずいぶんラクだと思います。

鎌田 自筆じゃなくていいんですか?

荻原 遺言状自体は自筆じゃないといけないんですが、それにつける財産目録はパソコンでも大丈夫になりました。

鎌田 パソコンが使えると、書き直すときの負担が少ないからいいですね。思い立ったときに、すぐに書き直せるから。

荻原 先生は、そんなにしょっちゅう書き直すんですか?

鎌田 書き直すのもいいと思うよ。「最近、長男が顔を見せにも来ないけれど、長女は頻繁に来て食事の世話をしてくれる。だから、財産は長女に多めにしておくか!」って書き直すの(笑)。そしたらね、長男はぼくの気持ちがわかったみたいで、しょっちゅう来てくれるようになった。孫も連れてよく来てくれる。うれしいですよ。それで遺言状を書き直すんです。やっぱり平等にしようかなぁって(笑)。

荻原 あはは、すごくいいですね。あとね、私は死んでからじゃなくて、生きているうちに渡すのもいいと思うんですよ。

鎌田 でも、贈与税がかかるんじゃないの?

荻原 年間110万円まではかからないんです。だから1年に一度、年末になったら子どもたちを集めて、110万円を誰か一人に渡すんです。「今年、一番お世話をしてくれたのは長女だったから、今年は長女に渡します」って。そしたらみんな親孝行しちゃう(笑)。

鎌田 それはいい(笑)。子どもに渡すなら、遺産としてではなくて、生きているうちがいいよねえ。「ありがとう」の言葉だって直接聞けるんだから。孫にも少しあげたら、「勉強がんばれ!」っていう応援にもなりますよね。

農業従事者は寿命が長い? 働き続けるメリット

鎌田 これを読んでいる人の中には、「年金の額も少ないし、預貯金もそんなにないよ」っていう人もいると思うんです。

荻原 そうですよね。その場合は働き続けるのがいいと思います。私もそのつもりですから!

鎌田 まったく同感ですね。ぼくも働き続けます。そのほうが健康にもいい。

荻原 2017年に発表した早稲田大学の研究で、「農業従事者の後期高齢者医療費は、非農業者の7割」という報告がされましたよね。農業をしている人は、そうじゃない人に比べて健康な人が多く、寿命も長いそうです。

鎌田 農業には定年退職がないから、何歳であっても元気なら仕事を続けられます。高齢になっても働いている人が多いんですよね。

荻原 農業って体を動かす仕事ですから、「貯筋」もできますよね。それに天気や気象予報などを見ながら「この時期に種をまいていいかな」など、頭も使います。太陽も浴びるので健康にもいいんでしょうね。

鎌田 ぼくが50年前に長野に赴任してきたときには、長野県は脳卒中が多くて医療費がかかる県だったんですよ。それがいまや日本トップクラスの長寿県になり、同時に医療費も安い県になりました。なぜだろうと研究を進めたところ、高齢者の就業率がほかの県に比べて高いことが理由のひとつだったんです。長野県には企業が少なくて、県の収入を支えているのは農業なんです。農業は、70歳になっても80歳になってもやるべきことがある。経験を生かして作物の成長を見たりしてね。そこに自分の存在する意味というか、人さまの健康に役立っているっていう誇りを感じると思うんです。それが健康度を上げているんじゃないかとぼくは思います。

荻原 確かにそうですね。でも、長野県の平均寿命が延びたのは、鎌田先生をはじめとする地域医療の先生がたが生活習慣や食習慣を変えるように指導されたことも、大きな要因ですよね。私の実家は長野県の小諸なので、母がよく話していました。

鎌田 そうですか。うれしいです。

荻原 母は「エリザベス女王と同い年」とよく自慢していたんですけれど、いまや女王よりも長生きになりました。長野県に生まれ育ったおかげかもしれませんね。

【Column】シニアライフを豊かにする節約方法を教えて!

Q.高齢期のお金が不安。お金を守るにはどうすればいい?

A.健康でいることが一番の節約です!

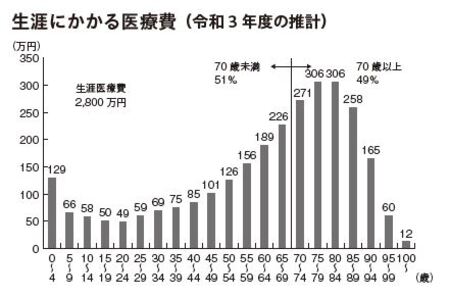

厚生労働省の「医療保険に関する基礎資料」によると、1人が生涯にかかる医療費の総額は推計約2800万円(自己負担分ではなく総医療費)。そのうち49%は70歳以上にかかる医療費です。70代以降に病気もケガもせず、医療のお世話にならないのが一番の節約、ということです。

令和3年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。

出典:令和3年度「医療保険に関する基礎資料」厚生労働省

* * *

お金が貯まる健康習慣

著/鎌田實、荻原博子

主婦の友社 1,650円(税込)

鎌田實(かまた・みのる)

1948年、東京都生まれ。医師。東京医科歯科大学医学部卒業後、諏訪中央病院に赴任。「地域包括ケア」の先駆けをつくり、長野県を長寿で医療費の安い地域へと導く(現在、諏訪中央病院名誉院長)。現在は全国各地から招かれて「健康づくり」を行う。2021年、ニューズウィーク日本版「世界に貢献する日本人30人」に選出。2022年、武見記念賞受賞。ベストセラー『がんばらない』(集英社文庫)ほか著書多数。チェルノブイリ、イラク、ウクライナへの国際医療支援、全国被災地支援にも力を注ぐ。現在、日本チェルノブイリ連帯基金顧問、JIM-NET顧問、一般社団法人 地域包括ケア研究所所長、公益財団法人 風に立つライオン基金評議員ほか。

荻原博子(おぎわら・ひろこ)

1954年、長野県生まれ。経済ジャーナリストとして新聞・雑誌などに執筆するほか、テレビ・ラジオのコメンテーターとして幅広く活躍。難しい経済と複雑なお金の仕組みを生活に即した身近な視点からわかりやすく解説することで定評がある。「中流以上でも破綻する危ない家計」に警鐘を鳴らした著書『隠れ貧困』(朝日新書)はベストセラーに。『知らないと一生バカを見る マイナカードの大問題』(宝島社新書)、『5キロ痩せたら100万円』『65歳からは、お金の心配をやめなさい』(ともにPHP新書)、『年金だけで十分暮らせます』(PHP文庫)など著書多数。