その歴史は奈良時代にまで遡るという。日本の夏を象徴する食文化の軽やかな喉越しと淡泊な味わい。まいにち楽しむための極意を識り、全国の名品に出会う。

奈良時代に中国から伝来し庶民に広がる

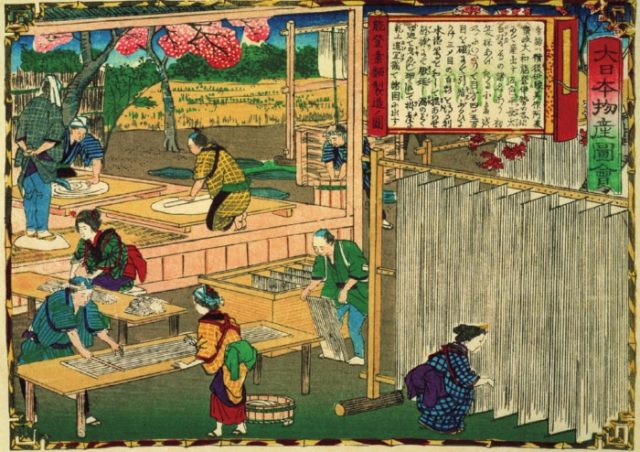

麺が日本に伝わったのは奈良時代。唐からの渡来僧や留学僧が携えてきた技術とされる。当初まだ切麺(きりめん)はなく、麺は索餅(さくべい)、麦縄(むぎなわ)と呼ばれる手延べ麺で、これが次第に細くなり今のそうめんになった。

小麦に含まれるグルテンの強い粘弾性を利用し、生地を引き延ばしては折り返す。できた麺は繊維のように細いが、コシがしっかりある。乾燥もさせやすく、保存食として重宝されるようになった。

貴族たちの「夏の贈答品」

今でこそ庶民的なそうめんだが、かつては貴族階級しか口にできない贅沢品だった。往時の面影を残す行事が京都にある。七夕だ。

「京都では、昔から七夕の日にそうめんを食べる習慣があります。七夕といえば牽牛と織姫の伝説です。天の川に隔てられたふたりが、年に一度だけ逢瀬を重ねることのできる日が7月7日。ではなぜ七夕の日にそうめんなのか。いくつかの説があるようです」

こう語るのは、京の食文化に造詣が深い、料亭『菊乃井』主人の村田吉弘さんだ。

「ひとつは、天の川の姿を白いそうめんに見立てたという説。もうひとつが技芸上達の祈願です。かつて女性の象徴的な仕事といえば機織りでした。織姫さんも機織りの神様です。お供えしたそうめんを糸になぞらえ、布仕事が上手になりますようにと、宮廷の女の人たちが祈ったと聞いています」

そうめんは貴族の間で欠かせない夏の贈答品でもあった。その習慣は後に庶民にも広がる。中元商品の中で、そうめんは今も人気の筆頭格。全国乾麺協同組合連合会も7月7日を「そうめんの日」に定めている。村田さんは続ける。

「七夕にそうめんを食べるというのは、理にもかなっています。今の七夕行事は新暦の7月7日。梅雨寒の時期なので実感しにくいですが、旧暦7月7日は現在の8月なんです。ごぞんじのように京都の夏は蒸し暑い。井戸水で冷やしたそうめんを、喉越しを楽しむように食べると生き返った気分になります。私も子どもの頃から大好きです。店のまかないでも夏はそうめんをよくつくります」

そうめんのもうひとつの魅力は簡単につくれること。だが、より美味しく味わうために、少しだけ手間をかけてほしいと村田さんは語る。まずは清涼感のある器を選び、笹の葉や青もみじの葉などの緑も飾りにあしらう。薬味も数種類用意すると香味に変化がつき、食欲が増すだけでなくビタミンやミネラルの補給にも役立つ。

「そうめんの鉢に海藻のもずくを添えたり、蓴菜(じゅんさい)をつゆに入れたりすれば味の変化も楽しめます。ただし、喉越しにばかり気を取られると栄養が偏ります。温泉卵を添えたり、肉や魚のおかずを別に用意したりするなど、たんぱく質を摂ることも忘れないでください」

酷暑とまで呼ばれるようになった日本の夏。“みやこびと”ならずとも、ひと手間加えたそうめんで、気力と体力を養いたい。

解説 村田吉弘さん(『菊乃井』主人・73歳)

昭和26年、料亭の3代目として生まれる。立命館大学卒業。平成24年、現代の名工に選出。NPO法人日本料理アカデミー名誉理事長。和食のユネスコ世界文化遺産登録にも尽力。