『サライ』本誌で連載中の歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」と連動して、『サライ.jp』では歴史学者・藤田達生氏(三重大学教授)による《歴史解説編》をお届けします。

文/藤田達生(三重大学教授)

「半島をゆく」しまなみ海道編取材の3日目は、愛媛県今治市に残る近世海城めぐりである。

今治は、古代の伊予において国府や国分寺などのおかれた一国の中心地だった。それが、南北朝期以降は松山平野の東端に河野氏の守護所湯築城(松山市)が建設されて以来、第二の都市になってしまった。ただし、藤堂高虎が慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いの後に今治城を築城してから、伊勢・伊賀に国替する同13年までの時期は、松山城主加藤嘉明と同じ20万石の城下町だった。

近年、今治市が今治藩初代藩主として高虎を顕彰するようになったのは、愛媛県第一の都市への復活を期してのことかもしれない。「瀬戸内しまなみ海道」の開通にそのチャンスを見いだし、前回もふれたようにサイクリングを通じて観光誘致を図るなど、積極的に攻勢をかけているのである。

私たちは、村上海賊の総帥・村上武吉が築城した国分山城への登城から取りかかった。ここは、唐子浜とよばれる白砂青松の砂浜(子どもの頃よく泳いだ)に面した城山(唐子山)の東麓から山頂にかけて築かれた大規模城郭だった。今残る堀跡などの遺構は、天正15年(1587)に伊予に入封した福島正則の城郭に関係するものである。

今回の道案内は、故郷ということもあり筆者が担当したのだが、トラブルが発生した。何度も登ったことのある城跡なので、下見はしなくても大丈夫と高を括っていたのがまずかった。草木に覆われついに登城道が見つからず、スタッフには大変申し訳なかったのだが、城山中腹で登山を断念して引き返すことになったのである。

やむなく国分山城登城を断念(左が筆者、右は安部龍太郎氏)

ここは、かつては山頂に石垣遺構も残っていたが、近年ではまったく失われてしまった。武吉による山城築城の意味と正則による近世城郭化について、素晴らしい眺望を眺めながら話そうと思っていたのだが、まことに残念至極である。毎回、滞りなく行程を組み手配してくれる編集者I氏のご配慮に、あらためて感謝した次第である。

藤堂高虎が初めて新規築城に挑んだ城

高虎は、国分山城を廃城にして小田の長浜に今治城(別名吹揚城。砂丘上に築かれたからか)を築城した。「砂上の楼閣」というが、巨大城郭が今なお砂上に堂々とそびえているのである。それを可能にしたのは、広大な堀を掘り、その土砂を堅くたたき締めながら城地を形成し、堅牢な石垣を築くという高度な土木技術である。筆者は、資材については国分山城を解体して活用したと考えている。

今治城と藤堂高虎

意外であるが、高虎が単独かつオリジナルで近世城郭を築いたのは、ここがはじめてだった。それまでは、板島城(後の宇和島城、愛媛県宇和島市)や大津城(後の大洲城、愛媛県大洲市)などのように、改修ばかりだった。ここで高虎は、まったくの新規築城に挑んだのだが、後世につながる技術革新に取り組んだ。

第一が、矩形の曲輪の組み合わせと城内に港を設置することである。地形を矩形に整形して曲輪を配置するのは、丹波篠山城(兵庫県篠山市)をはじめ後の築城に活かされることになった。近世海城という概念を提示した高虎であるが、後述するように沖積平野の先端に軍港付きの要塞を築くという発想は重要である。

第二が、平野に築いたため比高差が必要になり五層天守を普請するのだが、耐久性が高く、工期も短くかつ廉価な層塔型天守を考案した。それまでのような、豪華な殿舎建築に望楼を載せる複合建築ではなく、塔建築としての天守を編み出したのだ。

これらは、江戸城に繋がる技術革新だった。つまり、今治城は徳川氏による近世城郭のプロトタイプとなったのである。ついでに、高虎が城郭に接して広がりのある方格状(碁盤の目状)の城下町を附属するのも、今治からであることを指摘しておきたい。

村上海賊が拠った来島城跡から見る絶景

次に私たちが訪れたのは、来島だった。波止浜から小型連絡船で渡ってゆく。桟橋が造船所に隣接していることから、造船中の様々な船を見ることができる。活気があり、造船業が好調であることが伝わってきた。

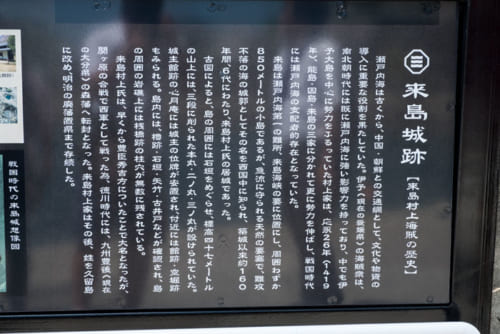

現在の来島は、静かなたたずまいをみせている。島の中心部がかつての城山であり、その周りに人家が形成されているのである。私たちは、徒歩で城山に登った。海賊大名来島氏の本城として関ヶ原の戦いまで機能したのであるが、石垣は小規模で中世城郭と言ってよい遺構である。同時に使われた鹿島城も恵良城(両城郭とも松山市)も同様に、遺構からは中世城郭と判断される。

来島城は、周囲わずか1kmの来島に築かれた。

慶長年間になっても、来島氏の城郭は近世城郭へと進化していなかったのだ。高虎とは相当の技術的な格差を感じた。もちろん、1万石そこそこの小大名と20万石の大大名とを比較すること自体に難はあるのだが。

来島城本丸跡からの眺望は、まさに絶景だった。海の難所のなかの要塞というべき立地なのである。もっとも、海城は立地と水場(井戸施設)がすべてで、曲輪の配置や比高差などはほとんど問題にならない。

来島城跡からの絶景。村上水軍はここから海上の往来ににらみをきかせた。

前述した国分山城は、眼下に唐子浜が控えており、大型戦艦・安宅船が係留できる軍港は附属していなかった。この時代は、まだ小早船や関船といった小型快速船が主役だったのである。それらを唐子浜に乗り上げて係留しておけばよかったのだ。

朝鮮出兵を経て、海城にも時代の波が押し寄せたのだ。安宅船を操り、肥前名護屋(佐賀県唐津市)と朝鮮の戦場を往復した高虎の経験が、日本の築城技術を大きく向上させたとみるべきであろう。

瀬戸内海の海城には、今も浜にピットと呼ぶ穴が無数に残っている。今回、来島の周囲を歩いたが満潮ながら確認することができた。これは、係留用の綱を結ぶために打ち込んだ杭の穴跡である。以前、海城の復元図では航空母艦の甲板のような構造物を描いているのをよく見たが、誤りである。ビットの杭が、甲板のような施設を支える柱だと理解したのだろう。

戦国時代までの海賊は、基本的に小型で船足の速い小早船を漕いで敵船に近づいた。戦闘も、船を横付けして乗り移っての白兵戦か、取り囲んで弓矢や炮烙火矢を使用するのが普通だった。したがって、普段は来島城のような海城の周りに小早船を係留していた。

ところが海戦で鉄炮を使用するようになると、小型船舶では都合が悪くなる。発射した反動で船が大きく振動してしまうからである。艦載砲を使用するの場合は、青銅製から改良されて鉄製となっても、やはり重量が重く発射後の反動も大きいため、船底が広く深い大型艦船すなわち安宅船が使用されるようになる。

高虎の今治城に附属する港は、安宅船が入港できるように普請したものである。ここには、座礁しない水深と接岸可能な石垣の壁面が確保されたのである。それが、島全体を惣石垣にした近世海城・甘崎城を登場させた背景だった。

最終的に海賊が否定されて藩の船手衆に組織されたのは、関ヶ原の戦いの後のことである。前々回に紹介したように、長州藩関係の古文書からは、この時期においても瀬戸内海で海賊行為があったようで、藩から村上氏に対して取り締まり命令が出されている。

長州藩の場合は、三田尻(山口県防府市)に軍港が建設されて、そこに村上氏は拠点を移していた。船手衆となった村上氏には、藩主の海路の参勤交代を任されるなど、もはや昔日の自由な活動は望むべくもなかった。

折から台風が接近したため、3日目の旅は途中打ち切りとなった。瀬戸内海は普段は穏やかであるが、ひとたび荒れれば容赦なく大波が船舶を襲う。戦国の海賊衆も、暴風雨を脱した後に、活躍する場を失ってしまう。泰平の世の到来であった。

文/藤田達生

昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』など著書多数。

※『サライ』本誌の好評連載「半島をゆく」が単行本になりました。

『半島をゆく 信長と戦国興亡編』

(安部 龍太郎/藤田 達生著、定価本体1,500円+税、小学館)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09343442