文・絵/牧野良幸

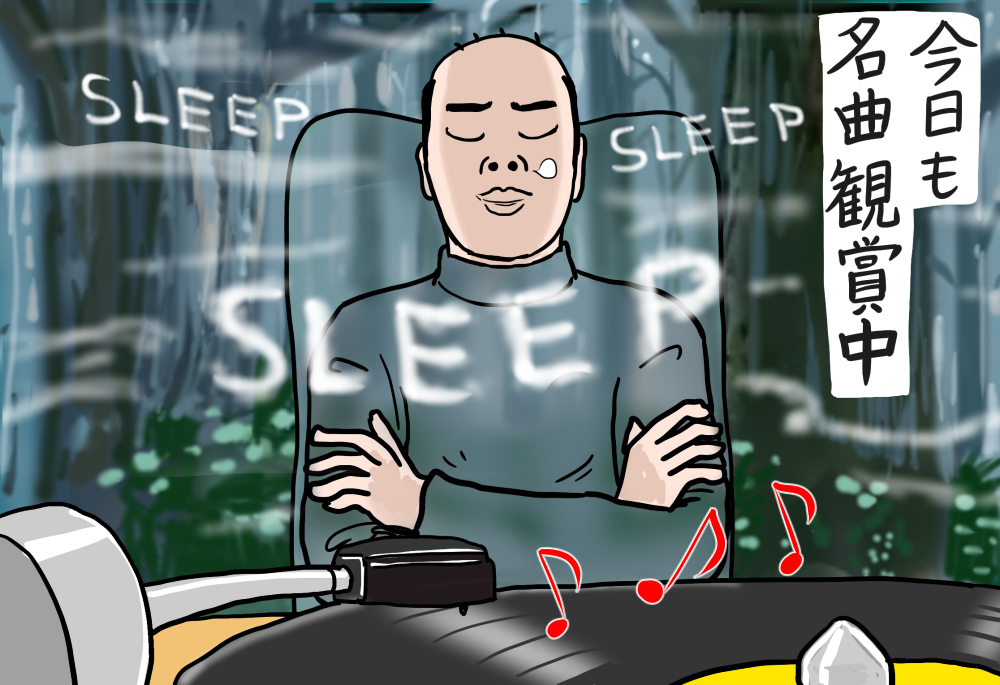

前回ソニー・ミュージックがアナログ・レコードの自社生産を再開した話を書いたが、その後、同社スタジオにて実際にカッティングマシンを見学できることになった。オーディオ小僧も、カッティングの現場は興味津々だ。喜び勇んで、東京・乃木坂にあるソニー・ミュージックスタジオを訪ねた。

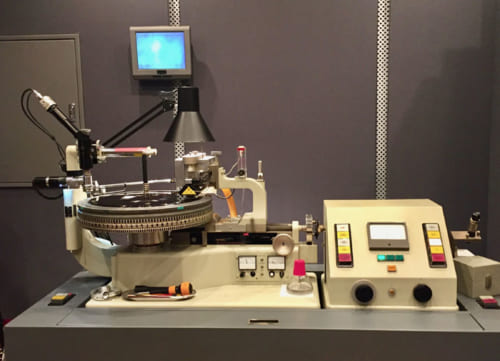

スタジオの一画にカッティング専用の部屋が作られ、そこにアナログ盤カッティングマシンがでーんと鎮座していた。レコーディングやマスタリングと同じ場所でカッティングができる仕組みが調っているのだ。

ソニー・ミュージックが四半世紀ぶりに導入したカッティングマシン、70年代のドイツのノイマン社製VMS70。アメリカで完全に分解してこの部屋に持ち込んだ。しかし日本で部品からのカッティングマシン組み立て経験のある人を見つけることはできず、悪戦苦闘の末組み立てた。ターンテーブルの水平を出すだけで2週間かかったという。

カッティングマシンのほとんどはレコードがCDに変わった時に破棄されてしまったという。今回ソニー・ミュージックが導入したカッティングマシンは、アメリカで現役で稼働していた機械を探して、正確に動くかチェックして購入したものだ。

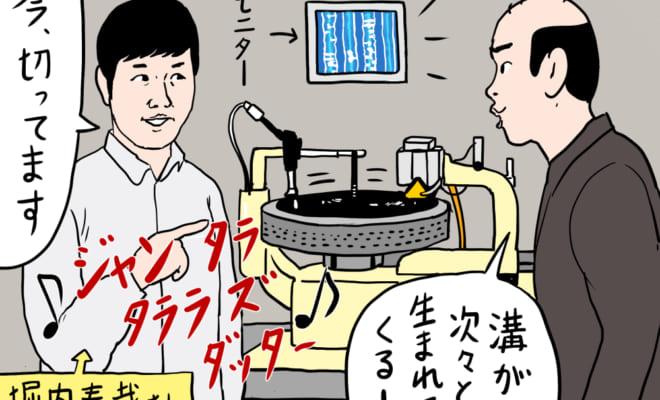

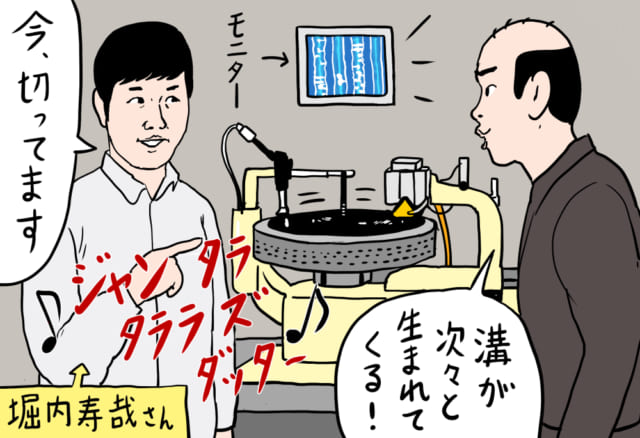

ここでオーディオ小僧を迎えてくださったのは、ソニー・ミュージックスタジオ スタジオオフィス マスタリング・エンジニアの堀内寿哉さんと、スタジオオフィス次長の宮田信吾さん。

堀内さんはそれまでCDのマスタリング・エンジニアをしていらした。もちろんアナログ・レコードのカッティングの経験はない。堀内さんだけでなく、もはや世代的にカッティングの経験者はいないのだ。しかし今回自社でカッティングを始めるにあたって、「ゼロから構築することがうまい」(宮田さん)ところを見込まれて、堀内さんがカッティング・エンジニアをすることになったという。

それからは体で覚えろということで、「毎日、切れ」と言われた堀内さん(“切る”とは溝を刻む意味)。昔カッティングをしていたOBや、同業他社の人からも教わること3か月、カッティング技術の基本をマスターしたところで自己鍛錬を続け、今回の自社生産第1弾のレコードをカッティングしたのだった。

1枚のラッカー盤に「音楽」を刻む仕事

そもそもカッティングというのは、できあがった音源をラッカー盤に刻む作業のことだ。アナログ・レコードの原型になるものである。

参考までにレコードのプレスまでの工程を簡単に書くと、ラッカー盤(凹)→メタルマスター(凸)→メタルマザー(凹)→スタンパー(凸)と型取りを繰り返し、スタンパーでレコード盤(凹)をプレスするというのが一般的な流れ。大量に出回るレコード盤も、実はカッティング・エンジニアが製作した1枚のラッカー盤から生まれるのである。

そんな重要なラッカー盤であるが、一見するとLPレコードのようだ。色も艶も同じ感じ。だからレコード盤のような硬い素材と考えてしまいがちである。しかしラッカー盤はレコード盤よりはるかに柔らかい。手の爪でも傷がついてしまう。そんな柔らかいラッカー盤を、温めたバターナイフでバターを切るように、温めた針で切っていくのがカッティングなのである。

これほど表面が繊細だから、最終的に出来上がったラッカー盤は、針を落として音を確認することはできない。それだけで音が変わってしてしまうからだ。出来上がったラッカー盤はいっさい手を触れぬまま、プレス工場へ納品されていく。

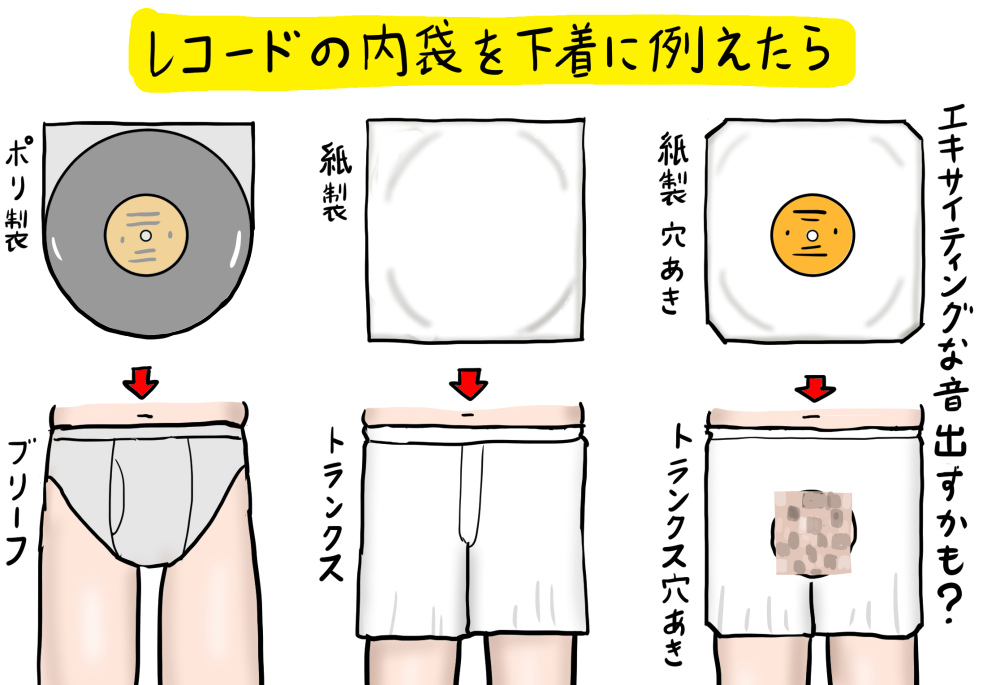

ラッカー盤は我々がよく使う、LPレコード専用のビニールに入れてさえ傷がついてしまうというから、超VIPの取扱い。出来上がったラッカー盤をプレス工場に運ぶソニー・ミュージック独自のケースは、中央部だけで浮かすように支えられ、表面がどこにも触れない仕組み。

カッティングは人間的な作業

そんな柔らかいラッカー盤であるが、溝の刻み方も技術が求められる。音のレベルや溝の幅、溝と溝との間隔。これらが音質にも関係するから、片面の収録時間の中で、うまく調節しなければならない。

音のレベルを高くカッティングすると、溝が横に大きく揺れる。レコードの面積は一定なので収録時間は短くなってしまう。さらに溝と溝との間隔を十分にとっていなくて、となりの溝にぶつかったら、これが針飛びの原因になる。

逆に音のレベルを抑えてカッティングすれば収録時間は増えるが、レコードのノイズは一定に発生するため、ノイズの割合(SN比)が悪くなってしまう。

驚くべきことにカッティングマシンには、1周あとの音を“先読み”してくれる機能があるという。次の周に大きい音が来ると判断すると、溝の間隔を自動で開けてくれるのだ。アナログ時代の技術であるが、なかなか賢い。

こうして溝の太さや間隔を調節しつつ、なるべくレベルを入れてあげて、なおかつレコードの片面にうまく入るようにする。あちこちバランスを取りながらベストを目指す。カッティングというのは極めて人間的な判断と作業でなされるものだなあと思った。

カッティングされた溝はモニターに映して目で確認ができる。試しにカッティング済みのラッカー盤の溝を映してくれた。拡大すると、なるほど溝がクネクネしているのが分かる。中には溝が寄り付きそうなところが随所にある。こういうのを見るとアナログ好きの血も騒ぐ。

「ここが危ないですね」

と思わず言ってしまうと、堀内さんは

「これは全然平気です。まだ詰められるかな」

と余裕の表情である。しかし、そうおっしゃりつつも、

「ただ、あまり入れ込んでもよくないです。客観的に見ないと」

やはりCDのマスタリングから経験を積んでいるだけあって、見極め方がプロフェッショナルである。

ラッカー盤を切った時に出る屑。堀内さんが初めて切った時からの屑が、捨てられずにこうして残っている。切られた溝は1本の長い糸のよう。髪の毛のように繊細だ。それがこれだけ溜まっているのだから、堀内さんがいかにカッティングを繰り返してきたかわかる。

目の前で「ビッグ・ショット」が切られていく!

さて普通の取材ならここで終わるところであるが、なんと今回は実際にカッティングをしているところを見せていただけるという。それも自社一貫生産第1弾であるビリー・ジョエルの『ニューヨーク52番街』から「ビッグ・ショット」だ。うあぁ、来てよかった!

まずは比較のため、無音でのカッティングを見せてくれた。

ターンテーブルが回転する。するとカッティングマシンの上にあるモニターに、拡大された溝が映る。内周に向けて、黙々と1本、また1本と等間隔で溝ができていく(現実には全部繋がって1本だけど)。

モニターに映っているのは7、8本であろうか。この範囲が1ミリくらいというから、いかに微細な世界かわかる。堀内さんも最初はまず、この無音を切る練習から始めたのだそうだ。

次はいよいよ「ビッグ・ショット」だ。堀内さんがパソコンをスタートさせると例のイントロが始まった。

ジャンタラ、タララ、ズ、ダッタ〜♫

たちまちモニターに溝が波打つようように現れた。無音の時と違って、溝が音楽と呼応しているのがわかる。まるでギターの弦が弾かれたように脈打っている。ラッカー盤が回っているせいでモニター上ではそう見えるわけだ。溝と溝との間隔も、無音の時と違って広くなっているのがわかる。先に書いたカッティングマシンの“先読み”のせいである。

それにしてもビリー・ジョエルの曲をカッティングしていくさまは、水が上から下に流れるようにスムーズというか迷いがない。「一旦始まったら、もう止められないよ」とカッティングマシンが言っているかのようで、正直、緊張感がある。

「どこかで失敗したら、どうするんですか?」

「また最初からですね」

堀内さんは音楽を止め、ターンテーブルも停止した。モニターに映っているのは紛れもない、クネクネとしたあのレコードの溝だった。様々な形は、まるで生物の化石のようにも見える。さっき耳にしていた音楽が、もうその中に刻み込まれていた。

堀内さんが細かく溝を説明をしてくれる。

「この部分はイントロの最初の“ジャッ”という大きい音。溝の揺れが特に激しいですけど、“先読み”のおかげで左右に間隔があいています。この白い部分は高域の部分です(細かく刻まれているので白っぽく見える)。たぶんシンバルが鳴っているのでしょう」

さっき化石のようと書いたが、溝には合理的に音の成分が刻まれているのであった。堀内さんによれば、原音の波形が正直に溝にも刻まれているという。

これまでカッティングについては、マニアなりの知識はあったオーディオ小僧。しかし実際に見てみると、思っていた以上に経験と知識と熟練の技がいる仕事だとわかった。まさしく匠の仕事と言ってもいい。

堀内さんは、そんなカッティングの技術を蘇えらせただけでなく、「今だから出せる、新しいレコードを作りたい」と意欲を燃やす。オーディオ小僧もアナログ・レコードを聴くことが、ますます愛おしく思えてきたのだった。

文・絵/牧野良幸

1958年 愛知県岡崎市生まれ。イラストレーター、版画家。音楽や映画のイラストエッセイも手がける。最近『僕の音盤青春記 花の東京編 1981-1991』(音楽出版社)を上梓した 。公式ホームページ http://mackie.jp

『僕の音盤青春記 花の東京編 1981-1991』

(牧野良幸著、定価 2,000円+税、音楽出版社)

https://www.cdjournal.com/Company/products/mook.php?mno=20171028