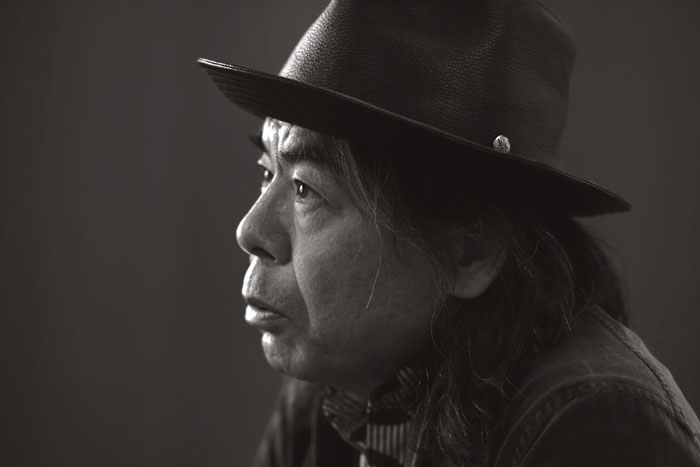

平田勝茂(吹替翻訳家)

─『スター・ウォーズ』シリーズなど、吹替版映画の第一線で半世紀─

「吹替翻訳で必要なのは英語力よりも日本語の蓄積や感性です」

──映画翻訳に携わって半世紀だそうですね。

「映画翻訳といっても字幕翻訳と吹替翻訳のふたつありましてね。私の場合は、一貫して吹替翻訳に関わってきました」

──いちばんの違いは何ですか。

「字幕翻訳は、1秒間の文字数などの制限はありますが、基本、元の作品を忠実に訳します。小説の翻訳に近い。吹替翻訳は、役者が演じるための台本です。映像内の役者のブレス( 台詞の息継ぎのタイミング)に合わせるには、逐語訳では音数もリズムも合いません。相応しい話し言葉に置き直さなければいけないのですが、これが難しい。

以前、字幕翻訳を少し手がけたことがあります。だいたい3日で仕上げられるのですが、そのまま訳すだけなので、私には仕事として面白みを感じられませんでした。吹替だと、どんなに急いでも1週間かかりますが、ああでもない、こうでもないと試行錯誤すること自体に、やりがいを感じます」

──どう置き直すのですか?

「これは、どんな人物か、どんなシーンか、ということの把握から努めます。例えば“アイ・ラブ・ユー”という台詞があったとしますよね? “愛してる”と訳せば間違いではないですが、それだと思いが伝わりません。照れ屋なキャラなら“あなたなんか嫌い”と訳してもいいし、嫉妬深いキャラなら“あなたを殺したいほど好き”と言わせてもいい。こうすると、どんな人物のどんな“愛”なのか、たちどころに伝わります。

専門学校で吹替翻訳の講義を受け持っていたのですが、生徒たちには、“英語力よりも大事なのは、日本語で表現する力だ”と教えていました。日本語の蓄積や感性こそ、吹替翻訳に必要です」

──日本語の引き出しがものをいうのですね。

「生徒に念押ししていたのは、“登場人物のキャラクターを掴みなさい”ということです。例えば『スター・ウォーズ』の主人公アナキン・スカイウォーカー。彼は少し傲慢で、大人っぽく振る舞うくせに内面は幼い。優しいのだけど、冷酷な面やトラウマもある。こうやってキャラクターを掴んでいくと、台詞を考えるときに勝手に登場人物が喋るようになり、例えば“あなたを殺したいほど好き”という台詞がすっと出てくるようになります」

──吹替が役に命を吹き込む。

「実際に吹替するのは役者ですから、思いを乗せにくい台詞を書こうものなら、“こんなんじゃ芝居できないぞ”と言われたものです。“平(ひら)ちゃんの本(台本)はやりやすい。次も頼むよ”と役者に評価してもらえたことが、今までこうやって仕事を続けてこられた理由かもしれません」

──そもそも、なぜこの世界に?

「大学は英米文学科だったのですが、たまたま第二外国語のフランス語を教えていた江澤昭先生と馬が合いましてね。同級生より年齢は高かったし、権威に対して物怖じしないのも面白かったんでしょうね。そのうち、一緒に飲みに行くようになりました。その江澤さんが、テレビのフランス語映画の翻訳の仕事を引き受けていたんです。’70年代当時は、映画やドラマ、アニメが欧米からどんどん入ってきていましたから、吹替翻訳の需要がたくさんありました。それで江澤さんから誘われて、私も英語の吹替翻訳をするようになったのが、この世界に入ったきっかけです。大学2年の頃のことで、アルバイトのようなものでした」

「厳格な高校ゆえ、映画を観に行って真冬に外に立たされました」

──そのまま吹替翻訳を本業にしてしまった。

「実は大学に入る前の数年間、放浪生活といいますか、いろんな仕事をしながら食いつないでいました。お金を稼ぐことの大変さは身に沁みていましたし、背広を着て定時に通勤する生活も性に合わないことがわかっていた。書くことも好きでしたので、自由業の吹替翻訳は、まあ天職だったのでしょう」

──高校卒業後、放浪したのですか?

「実家が宇和島(愛媛県)の医院で、3人兄弟の長男の私は、医者へのレールが敷かれていました。医学部を目指すべく、寮のある中高一貫校に進んだのですが、非常に厳格な学校でした。ミッション系で、映画も『偉大な生涯の物語』や『十戒』のような宗教的な作品しか許してくれない。私は飽き足らず、寮を抜け出して『アラビアのロレンス』などを観に行ったものです。見つかって真冬に外に立たされましたし、退寮処分もくらいました」

──肩身が狭いですね。

「高校卒業後、各地を転々とした数年間は、まさに“青春暗黒時代”。ですが、今考えると、いい社会勉強でした。翻訳にもこのときの経験が生きています。父からは“とにかく大学だけは出ろ”と言われ、だったら好きなところへ進もうと思い、英米文学科を選びました。そこで縁あって吹替翻訳に出あうのですから、人生、何があるかわかりません。進路のこともあり、父とはいろいろありましたが、私がテレビ洋画の世界で売れ出し、クレジットに名前が載るようになると、“今夜の映画はうちの勝茂が手がけたものだから観てくれんか?”と診察中に患者さんに勧めてくれていたと、後から聞きました」

──吹替翻訳の仕事は順調だったのですか。

「ポツポツと仕事が来るようになって、最初のうちは、英語アニメなどのシリーズ物を手がけていました。大学卒業する頃には、食べていけるようになっていました。

あるとき、月曜ロードショー(TBS系)の枠で、ソフィア・ローレン主演の名作『ひまわり』をやることになりましてね。イタリア映画ですが、英語版もあったんです。多分、翻訳者に逃げられたか、つかまらなかったのでしょう。そのお鉢が回ってきた。時間がないというのでスタジオに泊まり込み、16ミリフィルムを観ながら直接訳していきました。超特急の3日で仕上げましたよ。人より4年遅れで大学へ行ったので、卒業したのが26歳。これが27歳のときの仕事なので、卒業の翌年の出来事ですね」

──映画吹替翻訳者としての出発ですね。

「この仕事で、“こいつは使える”となったのでしょうね。以降、映画を中心にいろんな仕事が次々と舞い込むようになりました。特に’80年代から’90年代半ばにかけてはテレビ洋画の全盛期で、毎日どこかのテレビ局で洋画を放送していました。当然、吹替です。多いときは、私の手がけた吹替翻訳が週3本放映される、ということもありました」

──寝る間もなかったのでは?

「ええ。時間を捻出するとしたら、睡眠時間を削ることですから。娘ふたりは、“仕事中は絶対に、仕事部屋に入っちゃだめ”と妻からきつく言われ、それを守ってくれていました。微かな音も拾わなくちゃいけないので、仕事中は誰にも入ってきてほしくないのです。だから、家族が寝静まった夜が私の時間でした。そして朝5時まで仕事し、起きてきた妻と交代する。午前中は就寝し、お昼時に目を覚まして妻と昼食。それからすぐに仕事です。

それでも子育ての最中は、夜泣きの対応は私がしていました。ミルクをあげたり、おむつを替えたりね。その点だけは妻からありがたかったと言われていますが、それも褒められた話じゃありません。基本、自宅に籠って働く仕事ですからね。妻の支えがなければ、続けることはできなかったと思います。

そうやって来る仕事、来る仕事に応えていたら50年が経っていました」

──働きづめです。

「妻は病院で、“お宅の主人はこれ以上働いたら死ぬ”と言われたこともあるそうです。体力が資本だよな、と思い直して、今は、妻と一緒にジムとプールで体を鍛えています。もう30年、続いていますね」

「人生に終わりが来る前に、妻にたっぷり恩返しがしたい」

──半世紀以上、第一線です。

「テレビの洋画の時代は終わりましたが、実は、映画館での吹替翻訳が最近、本格的になっているんです。その嚆矢は、私が手がけた2002年公開の『ロード・オブ・ザ・リング』です。子どもにも観てほしいけれども、字幕では難しい。そこで吹替翻訳でも公開したのですが、これが好評でした」

──吹替翻訳の新しい展開ですね。

「ただ、難しさも増しています。デジタル技術の発展が大きいのだと思いますが、編集が容易になってしまったせいで、監督が何度も手を入れられるようになったんですね。

世界同時公開に向けて、最初のパイロット版ができあがった時点で台本を作り、役者による吹替をしていくのですが、作品が途中でどんどん変わっていくんです。6バージョンにわたったこともあります。そのたびに台本を作り直し、変わった箇所をまた吹き替える。中には、性格が変わってしまうキャラクターもいて、作業は大変です」

──完成形だけを翻訳するわけには?

「私もそう主張しているのですが、大作映画は世界同時公開がほとんどで、それに間に合わせるために、早めに動く必要があるというんですね。大変なのはそれだけではありません。ここ最近、台本へのチェックが厳しく、台詞の末尾に“〜わ”“〜よ”を入れるか入れないかで揉めることもあります。助詞や助動詞で変化をつけないと、日本語の台詞は成立しないと、間に入っているコーディネーターにしつこく伝え、納得してもらうようにしています」

──現代の吹替翻訳の難しさですね。

「『スター・ウォーズ』シリーズの吹替翻訳を手がけていますが、世界10数か国の異言語の映像翻訳者・ディレクターが、ハリウッドに集められたことがありました。このとき、各国の映画翻訳者と情報を交換したのですが、ヨーロッパでは自国語の吹替上映がほとんどで、特にフランスでは母国語を大切にする文化が根付いており、中途半端な字幕を受け付けないのだそうです。日本映画もどんどん、吹替翻訳での映画公開が進んでほしいと思っています。私の仕事が、吹替ファンを増やすための一助になれば……」

──まだまだ仕事をしないとですね。

「ええ。でも最近は、仕事に対する考え方が、少し変わってきました」

──どう変わったのでしょう。

「10年ぐらい前までは、仕事が中心といいますか、翻訳をしている最中にバタンと倒れて死ねたら理想だな、と思っていました。実際、“プロフェッショナルは、来る仕事は断らない”の精神で半世紀、やってきました。ですが最近は、やりたい仕事だけ引き受けて、それ以外は断ってもいいかな、と思い始めています」

──なぜそう思ったのですか。

「立ち止まって一遍、自分の人生を振り返ってみたんです。妻や家族に頼りっぱなしで、仕事ばかりしてきた日々でした。サラリーマンと違って自由業なので、平日も土日も関係なく、仕事をしてきてしまった。妻から見れば、いつも家にいる旦那のために、1日3食、食事を作り続けている。妻は“それが当たり前だから”と尽くしてくれていますが、いつか人生に終わりが来るなら、その前に、妻にたっぷり恩返しがしたい。いろんなところを旅するのはどうだろうと、今、楽しく計画を練っています」

平田勝茂(ひらた・かつしげ)

昭和24年7月20日、愛媛県宇和島市生まれ。映画吹替翻訳の第一人者。日本脚本家連盟所属。青山学院大学在学中に吹替翻訳のアルバイトに誘われたことをきっかけに、この道へ。今年3月まで映像テクノアカデミアの講師を務めた。代表作に『ダイ・ハード』シリーズ、『ランボー』シリーズ、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズなど、手がけた作品は1000本を超える。

※この記事は『サライ』本誌2025年10月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工 撮影協力/KSS横須賀)