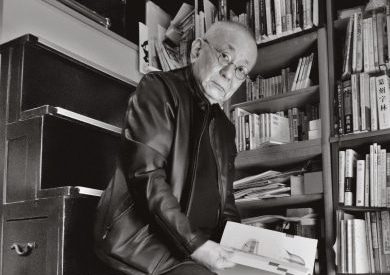

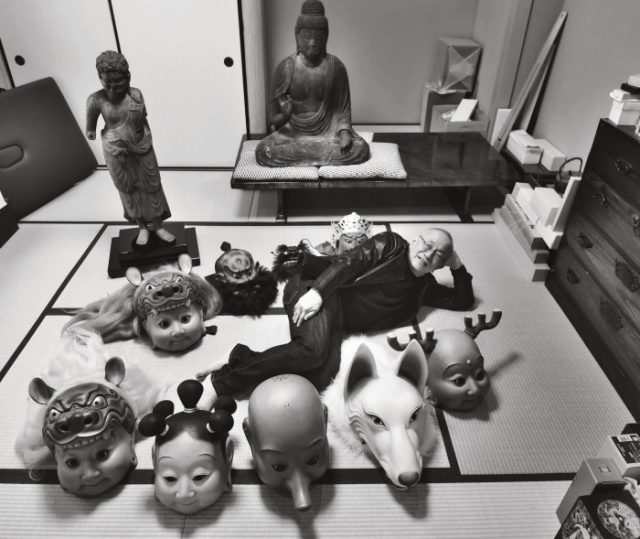

籔内佐斗司(彫刻家・72歳)

─工房の“仲間”とともに作品を創り続ける「せんとくん」の生みの親─

「私の彫刻技法は、調査・修理した多くのほとけさまから教えていただいたもの」

──彫刻の作品制作だけでなく、新しい大学で学生に教え始めたと伺いました。

「ビューティ&ウェルネス専門職大学という、一昨年開学した横浜にある大学です。ここで、同研究所の所長を兼務しながら、20歳未満の孫といってもおかしくない年頃の学生たちに、『比較芸術論』を教えています。日本の芸術文化を世界の文化と比較しながら学ぶ講座です。4年前まで東京藝術大学で教えていましたので、教壇に立つことには慣れているつもりでしたが、講義で手塚治虫や赤塚不二夫らを出しても、学生がピンと来ない。フーテンの寅さんも知らない。世代間ギャップに途方に暮れつつ、そのこと自体を楽しんでいます。

女子学生から“お母さんがせんとくんのファンで、サインをもらってくるようにいわれました”と私の著書を差し出されたりすると、嬉しくなってしまいます」

──せんとくんが人気ですね。

「お陰様で今では、奈良を代表するキャラクターに育ってくれました。『平成伎楽団』など、せんとくんファミリーも増え、様々なグッズにもなっています。もともと、『平城遷都1300年祭』(平成22年)の公式マスコットキャラクターとして選ばれたものです。ところが一部の人が騒ぎ立て、今でいう炎上騒動になってしまいました」

──詳しく教えてください。

「童子の頭に鹿の角が生えているという、せんとくんの姿を嫌う人もいるでしょう。ですが、それは好き嫌いです。ところが好き嫌いと善し悪しを混同し、“私が嫌いなものは悪いもの”と決めつけて責め立てる人たちが現れたのです。それがインターネット上で発信され、一部マスコミがその批判に乗っかりました。私のホームページに、約1000通のせんとくん関連のメールが届いたのですが、そのうち約350通が批難でした」

──どう対応されたのですか。

「実は、批難メールの一通一通に丁寧に返信し、そのメールの一部とその応答をホームページで公開しました。実際、選考過程にやましいところはありませんでしたし、多くの奈良県民はせんとくんに好意的で、愛称募集には1万4500件の応募がありました。この騒動のおかげで、情報がひとり歩きするということ、マスコミの報道に世間が簡単に振り回されてしまうということを学びました」

──童子姿のせんとくんといい、籔内さんの作品には、どこか懐かしさを感じます。

「私の彫刻作品が、日本の仏像の伝統的な技法の上にあるからかもしれません」

──どういうことでしょう?

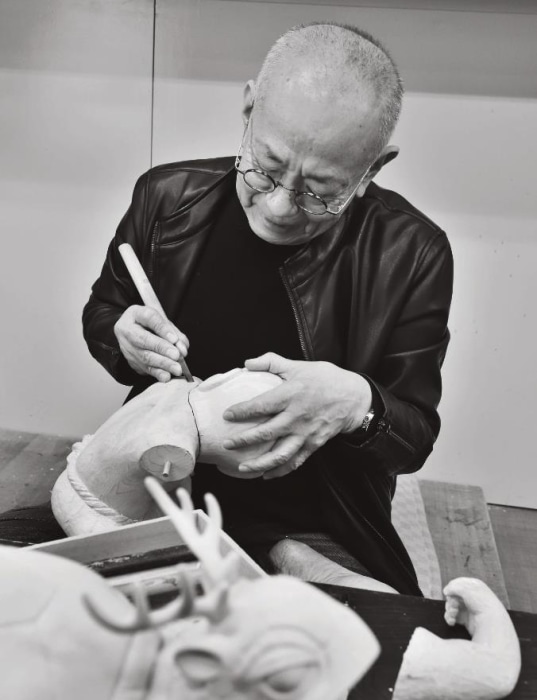

「東京藝術大学の彫刻科で学び、同大学院を修了したのですが、このあとどうしようと思ったときに、保存修復技術研究室の存在に気づきました。古文化財の修復を研究するコースです。ここなら手を動かしながら食べていけるんじゃないか、と深く考えずにこの研究室に入りました。それから今までに300体調査し、100体近く修理しました。行き当たりばったりの選択でしたが、ここでの経験が非常に大きかった。例えば自動車修理は、自動車全体についてわかっていないとできません。仏像も同じで、壊れた箇所だけ直せばいいというものじゃない。材料・技法を含めて、すべてを知って初めてどうすべきかがわかる。仏像修理は、日本の仏像の伝統的な技法を一から学ぶことでもあったのです」

──調査・修理を通じて伝統を学んだ。

「平安や鎌倉の仏像がどのように造られていたかをつぶさに研究することができ、たくさんのものを得ました。ですから私の彫刻技法は、ほとけさまから直接教えていただいたともいえます」

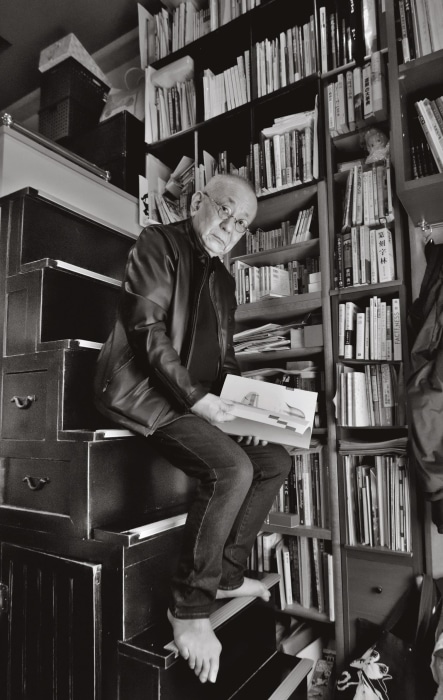

「作家活動を始めた頃から工房制。運慶もミケランジェロも同じ」

──平安、鎌倉の仏像に学んだ。

「平安時代に現れた仏師・定朝(じょうちょう)なんてすごいですよ。仏師がひとりで1本の木から彫る『一木(いちぼく)造り』が基本だった木彫仏に、『寄木(よせぎ)造り』の手法を持ち込みました。パーツを組み立てる方式なので分業制が可能になったのです」

──分業制で何が変わるのですか。

「一木造りは、仏師ひとりですべての工程を担うので当然時間がかかる。寄木造りはパートごとに造るので、工房での大量生産が可能になります。平安後期には素晴らしい仏像がたくさん造られたのも工房制のおかげ。日本の工業製品の技術力は、世界から高く評価されてきましたが、その基礎は案外、定朝の頃に、彼の工房によって確立されたのかもしれませんね」

──籔内さんのところも工房制です。

「作家活動を始めた頃から、工房制を取っています。ひとりだけで工房にいると煮詰まってしまうから、というのも理由のひとつです。常時、10人近いスタッフがいますが、徒弟制度というわけではありません。一緒にものをつくる仲間といったほうが近い。実際、工房にいる間に個展を開く者もいますし、独立していった人も多い。洋の東西を問わず歴史的な芸術家で工房を持っていた人のほうが多いのではないでしょうか。運慶もそうですし、ミケランジェロもそう」

──籔内さんが木彫を志したのは?

「これも威張れる話ではないのですが、彫刻刀を本格的に握ったのは、大学に入ってからのことです。藝大の彫刻科に進んだあとに、授業のひとつとして、木彫を体験しました。このとき、ひのきの匂いと彫刻刀で彫る感触に魅せられて、この道を選びました。実は、最初は絵画科を受験したのですが、二浪してしまい、“こっちのほうが、倍率が低い”という志の低い理由で彫刻科を選択しました。何が幸いするかわかりませんね。自分の中では、絵を描くことよりも“何かを表現したい”という欲求のほうが強かったのでしょう」

──表現することが好きだったのですか。

「母から聞かされたことですが、3歳頃にはすでにお絵かきや工作三昧で、チラシやカレンダーなど白い紙を見つけると、すぐに何かを描いていたようです。幼稚園に上がる頃には“大人になったら絵描きさんになる”と宣言。小学校に上がってからはプラモデルづくりにはまり、10歳の頃には、真剣に漫画家になろうと思っていました。

あるとき、兄の宿題の原稿用紙の裏に、それと気づかず絵を描いてしまったことがありました。作文の提出を明日に控え、泣いている兄の横で、母が万年筆と定規で手製の原稿用紙をつくっていたことを、“上手だな”と思ったことまで鮮明に覚えています。そのとき、母は私を叱りませんでした」

──芸術に理解のある家庭です。

「父は高度成長期のモーレツサラリーマンで、芸術的な家系というわけでも、特に変わった家庭でもありません。ただ、子どもには、自由にやらせてやろうと考えていたようです」

──何か理由があるのですか。

「戦時中、朝鮮で働いていた父は、18歳のとき、現地召集で徴兵されました。父は戦争の話をほとんどしませんでしたが、一緒にお風呂に入ると、足の付け根に大きな銃創が見えました。ちょっとずれていたら即死だったそうです。そしたら私は生まれていなかった。4つ上の兄にも、私にも、好きなようにさせてくれたのは、こうした戦争体験が大きかったのかもしれません。それだけでなく、父からも母からもこっぴどく叱られた記憶がありません。藝大受験に失敗したときも、心配はしていたとは思いますが、何もいわず、黙って見守ってくれました」

──だから今の籔内さんがある。

「両親を含め、周囲の人の支えや様々なご縁が、私という人間をつくっています」

「人生はあみだくじのようなもの。縁を大切に“楽観道”を生きる」

──たくさんの縁が自分をつくった。

「美術展で勝手に評価されるのが嫌で、そうしたことから背を向けていた私が、作家として独り立ちできたのは、ある画廊主が高く評価し、個展を開いてくれたからです。こうしたご縁とご恩でここまで来ました」

──最近、大病をなさったと伺いました。

「一昨年の11月末、工房で倒れ、救急車で病院に担ぎ込まれました。急性大動脈解離です。3日間、死線をさまよいました。奈良の興福寺に通じる地下室に入院しているという、不思議な夢を何度も見たのですが、これが臨死体験だったのかもしれません」

──文字通り、生死をさまよった。

「大動脈の外壁が解離すると即死ですが、私の場合、内壁だったので命拾いしました。それでも血管が40cm、裂けていたそうです。私の血管はひび割れたワイングラスのような状態で、いつ破裂してもおかしくない。今は血圧に気をつけながら日常生活を送っていますが、体の中にいつ爆発するかわからない時限爆弾を抱えているようなものです」

──不安はありますか?

「むしろ、死への恐怖がなくなりました。死は突然にやってくることがわかったからです。“そうか、死もご縁なのか”と思ったら、すーっと楽になりましてね。

もともと、悲観論が好きじゃありません。あのときこうしておけばよかったと悔いるのも面白くない。人生は、いくつもある選択肢の中からたったひとつの道を選ぶ、あみだくじのようなものだと思っています」

──あみだくじ、ですか?

「あみだくじの『あみだ』は、阿弥陀如来から来ています。光背の放射光が原意なのだそうです。どの道を選んでも阿弥陀さまに行き着く、という意味もあるのでしょう。だから過ぎ去った選択を悔いるより、次の選択をより良きものにすればいいのです。真剣に向き合えば自ずと道は開けますしね。私はこれを“楽観道”と名付けています」

──悲観ではなく楽観視する。

「刹那的な快楽を求めたりとか、リスクをとらずに逃避したりとか、そういうことじゃありません。仕事も遊びも趣味も真剣に楽しみ、真剣に選び取るということです」

──遊びも趣味も真剣にやる。

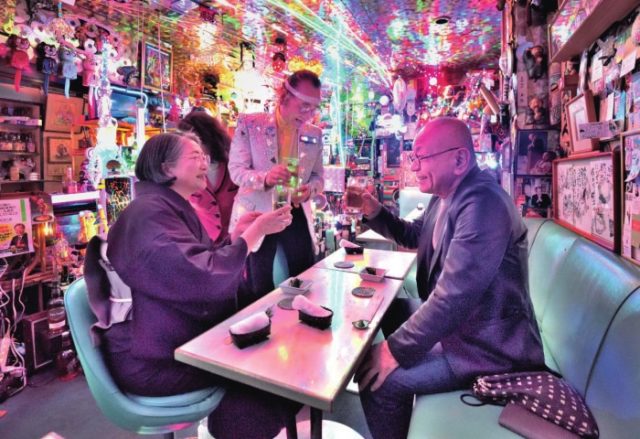

「趣味といえるかわかりませんが、紅灯(こうとう)の巷(ちまた)をめぐるのが好きです。東京だと銀座界隈、京都だと祇園、先斗町(ぽんとちょう)など花街のあたり。奈良にも行きつけがあります。お気に入りのお店は枚挙に遑ありませんが、一軒挙げるなら、鶯谷のラブホテル街のど真ん中にあるバー、『よーかんちゃん』ですね」

──どんなお店なのですか。

「上野の藝大に勤めていた頃に、知人から紹介されました。店内のギラギラさと賑やかさが、慣れると逆に落ち着きます。御年86歳のマスターは、若い頃、松鶴家千さんと漫才コンビを組んでいたという人です。一級の調理師さんがつくる料理もさることながら、大将自作の唄と踊りは、しばし桃源郷に遊ぶことができます。ここに限らず、私が好きな店の条件は、手を抜かないプロのもてなしがあること。自分の仕事も、こうありたいと思います。ただしこの『よーかんちゃん』、会員限定ですので、この『サライ』を持って行っても、入れるかどうか保証しませんが」

──人生を楽しまれていますね。

「ええ。“楽観道”の家元ですから」

籔内佐斗司(やぶうち・さとし)

昭和28年、大阪市生まれ。彫刻家。東京藝術大学名誉教授、奈良県立美術館館長、ミスパリ学園ビューティ&ウェルネス研究所所長。東京藝術大学大学院美術研究科修了。同大学保存修復技術研究室にて古文化財の研究と修復に従事。その折に体得した古典技法をもとに仏教的世界観や東洋的自然観を表現する。著書に『籔内佐斗司流教養として知っておきたいほとけの履歴書』など。

取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工