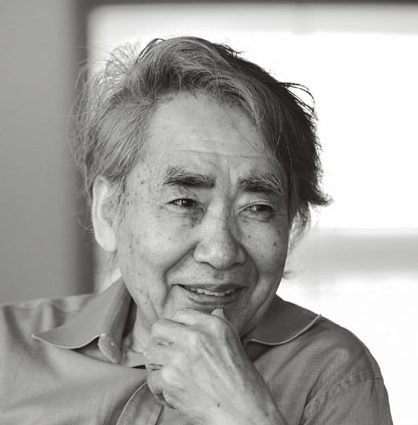

坂 茂(建築家・67歳)

─世界を股にかけて「作品づくり」と「災害支援活動」に取り組む─

「地震で建物が壊れるから人が亡くなる。被災者の居住環境の改善は建築家の役割」

── 能登半島地震の被災者や復興支援を、今も精力的に続けています。

「元日の地震発生直後から、私たちは被害の大きかった珠洲市、白山市、金沢市(いずれも石川県)などの一次避難所(体育館など)に入りました。私が代表を務めるNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)が中心となり、まずは『紙の間仕切りシステム』の設置を行ないました。長さ2mの『紙管(しかん)』(紙製の筒)のフレームに布をかけ、被災者のプライバシーを確保できる空間を作ります。被災による打撃に加え、慣れない集団生活によって、さらに体調を悪化させる被災者は少なくありません。避難所でのプライバシーの確保は大事な問題です」

──被災者向けの仮設住宅も手掛けています。

「二次避難所(ホテルなど)にも期限があるので、仮設住宅の建設は一刻を争います。まずは依頼のあった珠洲市で、木造2階建ての仮設住宅を6月に完成させました。木造の仮設住宅は初めての試みです。東日本大震災のときも女川町(宮城県)に仮設を作りましたが、船積み用のコンテナを3層に積み重ねた3階建て住宅でした。珠洲では県内産の木材を使い、箱型の住宅を2層に積み重ねています。県産材の質感や匂いを活かした室内は、木の温もりが感じられ、快適で居住性もいい。一般的なプレハブの仮設住宅と比べ、コストや施工期間もほとんど変わりません。

仮設住宅を設計するに当たり、私には“仮設というピリオドをなくしたい”という思いがある。珠洲の住宅は原則2年間の入居期間が終わった後も、そのまま使用することが可能です。さらに今、黒瓦や解体される住宅の古い部材を集め、再利用する計画に取り組んでいます。能登らしい街並みを保全、復興していくためにも重要な活動と考えます」

──災害支援活動を続けて30年になります。

「もともと“建築家は社会の役に立っているのだろうか”という疑問がありました。豪華な建築物やモニュメントを一部の人に作るためだけに、建築家は存在しているわけではない。民族紛争が起これば多くの人が家を失い、難民となります。貧困はホームレスの増加につながり、災害は被災者を生み出す。困っている人たちに向けて、自分が建築家としてどのような役割を担っていけるのか。そんな自問自答が当初からあったのです。

地震で人が亡くなるのは、建物が崩れて押し潰されるからです。災害が起こると、建築家の多くは街の復興ばかり気にします。しかし、復興に進む前の現実として、避難所や仮設住宅で過酷な生活を強いられる人がいるわけです。なぜ災害支援活動を続けるのか、とよく聞かれますが、目の前に怪我や病気で苦しむ人がいたら、医者は有無を言わず助ける。それと同じで、被災者の居住環境を改善することは、建築家にとって当たり前の役割であり、責任を果たすことでもあります」

──災害支援活動を始めたきっかけは。

「1994年、アフリカのルワンダ内戦の難民キャンプの写真を見て、現地の惨状に衝撃を受けたことが大きな理由です。当時のルワンダは雨期に入っているにもかかわらず、難民キャンプで暮らす人々にはシェルター(避難所)としてプラスチックのシートが与えられているだけ。寒さが原因で肺炎が流行しているともいう。そこで、スイスのジュネーブに本部がある国連難民高等弁務官事務所を訪れ、『紙管』を使って断熱性のあるシェルターを作ってはどうか、と提案しました。

先方からは予算の関係でコストがかけられない、居住性が良すぎると難民が定住してしまう、といった課題を突き付けられました。一方で担当者は、私が提案した“紙の建築”に強い関心を示しました。なぜなら、難民たちがシェルターのフレームを作るために、無造作に周囲の木を伐採し、近隣諸国に深刻な環境問題を引き起こしていたからです。そのため彼らは、木に代わる材料を探しており、再生紙を利用した『紙管』という素材が、シェルターを作るための重要な候補となったのです。この提案がやがて“紙の難民用シェルター”の開発につながり、以後、世界中の被災地などで提供され、私の災害支援活動の“第一歩”となりました」

「『紙管』にも高い強度がある。木材を短期間で廃棄したくはない」

──なぜ、紙を建材にしたのでしょう。

「食品に使うラップの芯を想像するとわかりやすいですが、『紙管』にはもともと高い強度があります。簡単に防水もできますし、壁紙のように燃え難くもできます。私がそんな紙という材料を使った建築を発想したのは、1980年代にまで遡ります。ある展覧会に出展する際、木材を使った展示物を作る予算がなかったのです。それに、たとえ木で展示物を作れたとしても、展覧会が終われば壊され、廃棄しなければなりません。当時は環境問題など全く意識されませんでしたが、その頃から私は木材を短期間で廃棄してしまうことに強い抵抗があった。そんなとき、ファックスのロール紙やスケッチに使うトレーシングペーパー(図面や下絵を引き写す透写紙)の芯を見て、身の回りのこうした紙の材料を使い、建築を作りたいと思い始めたのです」

──阪神・淡路大震災では、「紙の教会」や「紙管」を使ったログハウスを建設しました。

「阪神・淡路大震災が起きたのは1995年。ルワンダを訪れてから1年足らずの時期です。難民支援に関心を持っていた私は、被害の大きかった神戸市長田区の教会にベトナム人の難民が集まっていると知り、何か手伝えることがあるのではないか、と現地に入りました。“キリスト像だけ燃え残った教会”として注目されていた教会の周囲は、焼け野原になっていました。焼け跡では様々な国籍の人たちが、焚火を囲んでミサを行なっていました。そんな人たちが集まれるコミュニティホールを紙で作ってはどうか。神父さんにそう提案し、建設費とボランティアを自ら集めて、『紙の教会』を作ったのです。

他方、外国籍の被災者たちは近隣の公園に“テント村”を無断で作り、避難生活を送っていました。しかし、住民から不安の声が寄せられ、行政側は公園からの立ち退きを迫ろうとしていました。そこで、彼らの新たな住まいとして“紙のログハウス”の建設を提案しました。住む場所がない人を追い出す前に、衛生的で見た目のきれいな仮設住宅を供給する必要があった。基本理念は、安価で断熱性があり、建築の知識がない学生ボランティアでも簡単に組み立てられ、景観的にも美しい住宅です。一連の活動の経緯は国内外で報道され、1999年のトルコ北西部地震、2001年のインド西部地震などでも現地の材料を活かした紙のログハウスが建設されていくことにつながりました」

──「紙の間仕切りシステム」は、多くの避難所で使われるようになりました。

「始まりは新潟県中越地震(平成16年)でした。しかし、当時は役所が新しい試みを歓迎せず、子どもの遊び場やお年寄りの診察所として使われたのみ。その後、翌年の福岡県西方沖地震で施工実験を行ない、システムを改良しました。緊急時でも安く簡単に入手できる『紙管』をフレームとして使用し、周囲を布のカーテンで覆って目隠しにしたのです。このシステムは6畳間や8畳間など、家族ごとに必要なサイズに変更できます。組み立ても学生ボランティアたちの手で30分もあればできる。近年は避難所でのプライバシー確保という課題が浸透し始め、平時からこのシステムを備蓄する自治体も増えました」

──建築家を志したきっかけは。

「子どもの頃からモノを作るのが好きでした。学校の技術家庭の授業で住宅の模型を作ると、誰よりも褒められた。高校時代はラグビーとデッサンに夢中でしたが、建築家の磯崎新さんが手掛けた群馬県立近代美術館を見て感動し、将来は磯崎さんの事務所で働きたいと思うようになりました。その後、アメリカの学校に進んで建築を学び始めたのですが、著名な建築家ジョン・ヘイダックの作品を見て、建築に対するそれまでのイメージが覆されました。そこで、彼が教壇に立つニューヨークのクーパー・ユニオンに進みました」

──アメリカではどのようなことを。

「アメリカの建築教育の特徴は、“プレゼンテーション”に多くの時間を費やす点にあります。日本のように“センスがいいね”などと感覚的な評価に終始せず、“なぜこの曲線なのか”“なぜこの形を選んだのか”と、設計した建築を論理的に説明し、ひとつひとつを意味づける姿勢を徹底的に教え込まれます。アメリカ人に負けたくなかったので、必死に勉強する日々を過ごしました。この間に、1年間休学して、磯崎さんの事務所でも働きました。そうこうして大学を卒業し、翌年には自分の設計事務所を立ち上げました」

「万博では紙と竹、炭素繊維を使って廃棄物が生じない建築を提案する」

──災害支援活動以外にも、印象的な建築を数多く手掛けています。

「国内で反響が大きかったのは、2015年に開館した大分県立美術館です。“街に開かれた縁側としての美術館”をコンセプトに設計しました。大分県の竹工芸のイメージを取り入れ、一面がガラスに覆われた外観によって街と美術館とがひとつにつながる──。日本の公共施設は税金を使った“閉じた箱”のように思われることが多いのですが、そのような印象を覆し、“愛されるハコモノ”を目指し、新たなコンセプトを打ち出しました。

日本と欧米を比べると、建築物に対する人々の意識の違いを感じます。例えば、私は2010年に開館したフランスの美術館ポンピドー・センター・メスを設計しました。中国伝統の竹編み帽子から着想を得た、木造の屋根が特徴的な美術館です。メス市の街を歩いていると、“我々の町に素晴らしい建物を作ってくれてありがとう”と道行く人から声をかけられます。フランス人は建築というものを“街の宝”として愛しています。

また、ラテン文化の国は特にそうなのですが、彼らには“建築家は建築のドクターである”という感覚があり、建築家はとても尊敬されています。日本でも建築家がそうした存在感を持てるよう、私自身も努力を続けているところです」

──大阪・関西万博ではパビリオン「ブルーオーシャンドーム」を設計します。

「2000年のドイツ・ハノーバー万博の際、私は日本館の設計を担当しました。万博の日本館の設計をするのは、若い頃からの夢でした。そのときは環境問題という万博の最大のテーマを受け、基本となる構造材として『紙管』を用い、ほとんどの建材がリサイクルできる“紙の建築”を考えました。今回の『ブルーオーシャンドーム』では、『紙管』はもちろん、竹と炭素繊維を使い、廃棄物がさらに生じない建築を提案しています。炭素繊維は飛行機や車のボディに使われますが、建築物に用いられてきませんでした。大阪・関西万博は地盤の弱い埋立地が敷地ですが、軽い材料を活用し、本来は深く打たなければならない杭工事の必要をなくしました。万博が抱える近年の大きな課題は、この舞台が新しい提案の場ではなくなっていることでしょう。そのような問題意識から、万博らしい世界初の提案をしていくことを意識しました」

──多忙な日々が続きます。

「普段から国内外を飛び回る日々が続いているので、ゆっくり休む時間はありません。唯一、自分だけの時間が持てるとしたら、飛行機での移動中。ワインを飲んだり読書をしたりして、楽しんでいますよ」

坂 茂(ばん・しげる)

昭和32年、東京生まれ。59年、米ニューヨークの名門大学クーパー・ユニオン建築学部を卒業。翌年、坂茂建築設計事務所を設立。平成7年には国連難民高等弁務官事務所コンサルタントを務めた。「紙の建築」など国内外で独創的な設計・建築を手掛けると同時に、災害支援プロジェクトを世界中で展開している。平成26年、「建築界のノーベル賞」と呼ばれるプリツカー建築賞を受賞。

※この記事は『サライ』本誌2024年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。

(取材・文/稲泉 連 撮影/吉場正和 取材・写真協力/坂茂建築設計事務所)