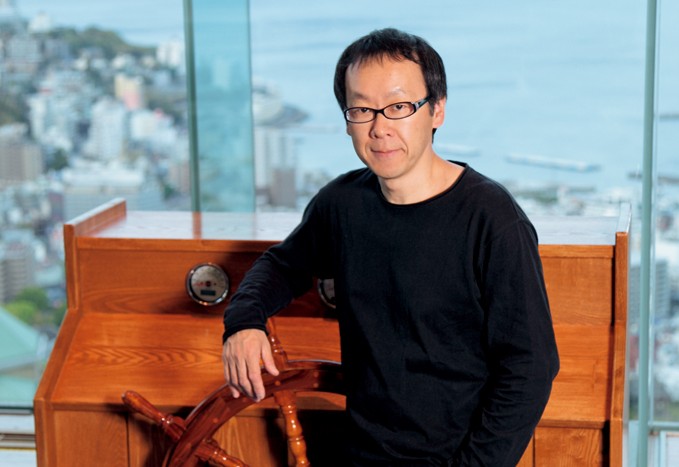

安藤忠雄(建築家・83歳)

─独学で建築を学び、世界的に高い評価を獲得した建築家─

「次の時代を担うのは子どもたち。彼らが誇りを持って生きられる社会でありたい」

──大阪で展覧会(※「安藤忠雄展 青春」を7月21日まで開催。)が開かれています。

「事務所を設立して以来、今日まで携わってきた仕事から、今まさに進行中のプロジェクトまで、過去から現在を俯瞰できるような展覧会になっています。基本となる展示物は、模型やドローイングなどですが、今回は特に、建築の専門外の方にも分かりやすく、建築の面白さが伝わるような展示にしたいと、北海道にある『水の教会』を、水盤まで含めて原寸大で会場内に再現したり、いろいろと新しい試みにチャレンジしています。場所はJR大阪駅の北側、通称『うめきた』と呼ばれる再開発エリアの『グラングリーン大阪』です。その中に“文化装置”として計画された『VS.(ブイエス)』で開催しています。是非、沢山の人に会場で体感していただきたいです」

──大阪駅北口の再開発にも関わられた。

「もとは広大な敷地のJR貨物のヤードだった場所です。そこを再開発して新たな街づくりを進める『うめきたプロジェクト』が立ち上がり、私はその事業コンセプトの国際コンペの審査員を務めました。立地と規模から“関西最後の一等地”と呼ばれるような注目度の高い場所でしたから、“経済優先の従来型ではない、公共性の高いものにしたい”という思いが、関係者皆の胸にあり、コンペでもそうした考えを前面に打ち出した案が選ばれたのです。ターミナル駅前ながら“開発面積の2分の1が緑の公園”という類を見ない“再開発”が実現しました。改めて、よくここまで思い切ったことが出来た、大阪も捨てたもんじゃないと(笑)。自然と共生する未来の都市のモデルを示したわけですからね」

──「都市と自然」というテーマにどのような想いがあるのでしょうか。

「どれだけ技術が進歩しようが、人間もまた自然の一部であって、自然の中でこそ健やかに生きられるわけです。その点で、温厚な気候風土の中で四季の自然を愛し、自然に拠る生活文化を育んできた日本人の自然観は、今の時代に極めて普遍的で示唆に富む意味を持っていると思います。その誇るべき精神性や美意識を、戦後、経済成長に邁進するばかりになおざりにしてきた結果、スクラップ・アンド・ビルドの乱暴な都市開発が横行し、今日の景観の荒廃や人心の空洞化に至っている。でも私は、まだ日本人の心のどこかに、自然と共に生きた民族の遺伝子は残っていると信じています。そのスピリットを取り戻すきっかけを、つくることが出来たら……、と。そんな想いで、阪神淡路大震災の被災地に30万本の白い花の咲く木を植えた『ひょうごグリーンネットワーク』や、産業廃棄物でゴミの島と呼ばれていた豊島(てしま)を中心に、瀬戸内の島々の緑を取り戻す『瀬戸内オリーブ基金』など、建築ではない緑化再生プロジェクトにも取り組んできました」

「中学2年生の時の体験が、その後の私の人生を決めました」

──建築家を志したきっかけは。

「中学2年生の時に、平屋だった自宅を2階建てに改装する工事がありました。その時に来た若い大工さんがとても楽しそうに仕事をしていたんですね。創意工夫しながら各所の普請をしている、その横について色々教わりながら手伝わせてもらううちに、建物がどんどん建ち上がっていく。これは面白い仕事だなと。実際に“建築の道でいこう”と決めたのは高校を卒業してからですが、やはり心のどこかに、あの大工さんの姿がずっと残っていたのです。屋根に穴が開いたとき、そこから見上げる空の光がとてもキレイでボーっと眺め続けたことを今でもよく覚えています。ローマのパンテオンだとか、ル・コルビュジエの教会とか、大きな影響を受けた、心に残る建築体験は色々あります。でも、“建築”を意識した原体験ということならば、あの大工さんと過ごした時間にあったと思います」

──建築家になられる前にプロのボクサーを目指したことがあると伺いました。

「家から自転車で15分くらいの所にボクシングジムがありまして、最初に弟が始めたんです。聞けば、試合に出ればお金がもらえるし、勝ち進めば海外にも遠征に行けるという。当時からケンカ好きでしたから(笑)、“殴り合いでお金がもらえるなら”と、始めました。4回戦までは勝ち進みましたが、その頃にファイティング原田がジムに練習に来たのです。彼は3分リングに立って1分休んだら、平気な顔をしてまた戦い始めたんです。これはものが違うと、どんなに頑張ったってここまではいけないと気がついてすっぱりやめました。でも、その時に経験した真剣勝負、リングに出て行く時の緊張感とか、誰にも頼らずにひとりで闘わなくてはならない孤独感を体験したことは、その後の人生において大いに役立っています。建築の仕事も、常に真剣勝負ですからね」

──ボクサーを諦めてからは何を。

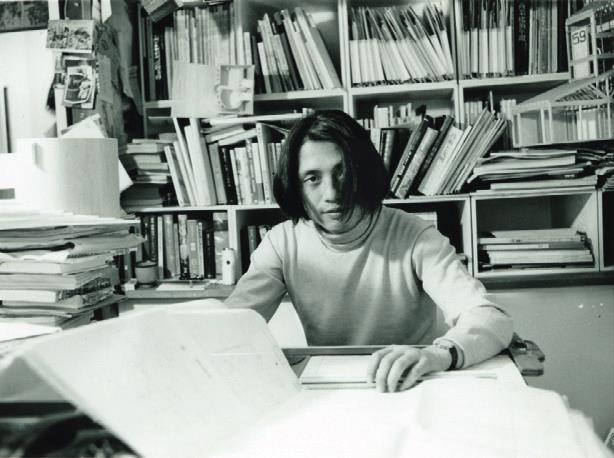

「建築の道を選んだといっても、大学に通うお金も学力もなく、独学でしたから。実際に自分の目で見て、身体で学ぼうというので、アルバイトしながら、国内外を旅してまわりました。初めて日本を出たのは、1965年、横浜から船でナホトカに渡り、シベリア鉄道に乗って、北欧を経てヨーロッパを巡りました。帰りは南仏のマルセイユから。ジブラルタル海峡を抜け、ケープタウン経由でアジアへと至る『MMライン』(※マルセイユからマニラを結ぶ旧航路。)で、ぐるっとアフリカ大陸を巡りました。その時の体験で、特に強烈だったのは現地の部族の人に言われた一言です。曰く、“人間は2回死ねない”。“人生は1回きりなんだから、思い切り楽しめ”と。それを聞いて、“やりたいと思ったことで勝負してこそ人生”と覚悟が決まりました。さらに、その後も何度か世界を放浪する旅を続け、1969年、29歳の時に安藤忠雄建築研究所を立ち上げました」

──独学とはどのようなことでしょう。

「何をどう学ぶか。そこから自分なりに考えて、建築学科で使う4年分の教科書を買い集めて、1年間で読破するなど、無謀な目標を立てて四苦八苦していました(笑)。でも、考えてみたら大阪の近所には、奈良や京都があって、有名な伝統建築がたくさん建っているんです。“よし、座学で足りない分は実地学習で補おう、習うより慣れろだ”と、東大寺や唐招提寺 、法隆寺といった古寺を訪れて、日がな一日眺めてはスケッチを繰り返しました。目の前の建物から、その構造や工法、時代背景にまで想像を巡らせ、自問自答する。遠回りだったかもしれませんが、自分なりの建築を見る目が鍛えられたという意味では、有意義な時間だったと思います」

──1979年に日本建築学会賞を受賞した「住吉の長屋」で一躍、脚光を浴びました。

「日本は学歴社会ですが、大阪には“学歴がなくても面白い奴”というだけでチャンスをくれるような、大らかで度量の深い風土があります。そのおかげで、下町の三軒長屋の中央の1軒を切り取り、打ち放しコンクリートのコートハウスに建て替えるという、大胆な設計が可能になりました。狭い間取りの真ん中、3分の1を屋根のない中庭にして、そこから四季の変化が入り込んでくるという、自然と共生する長屋です。“何のためにつくるのか”。私なりに辿り着いたひとつの答えが、あの小さな家に詰まっています」

「本を通じて学び、自ら考えて行動できる大人になってほしい」

──普段、心がけていることは何でしょう。

「毎朝の1万歩の散歩と、仕事を終えてからジムで30分ほどの適度な運動を心がけています。というのも、2009年の8月に大阪の北野病院というところで医者から“安藤さん、十二指腸の乳頭部に癌(がん)があります”と言われましてね。胆嚢、胆管、十二指腸と全部取らないといけないと。その時、たまたまですが吉川英治の『宮本武蔵』を読んでいて、その中で武蔵が“覚悟の深さが勝負を決める”と言ってたんですね。それで私も覚悟を決めて“人生は覚悟だ”と思い、腹をくくって全摘する手術を受けたんです」

──その後は、特に問題もなく?

「それでさすがにもう無罪放免かと思ったら、また2014年に病院に呼ばれまして。今度は“大変です、膵臓の真ん中に癌があります”と。“どうしたらいいですか?”と聞いたら“膵臓と脾臓と全部、取らないといけません”と言われたんです。で、私は“膵臓も脾臓も全部取っても生きていけるものですか”と医者と院長に聞いたんですが、ふたりとも“うーん”と黙ったきり何も言わない(笑)。“あとは安藤さんの生命力次第です”と言われたので、これはもう仕方ないなと。それでも、ご覧の通り。仕事も続けて元気にやっていますから、内臓空っぽでも人間、生きていけるものなんだなと(笑)」

──体調は問題ないということですか。

「手術から10年経ちますが、痛い、しんどい、下痢便秘というのはまったくないですね。むしろ体が軽くなったせいか、手術前よりも体調がいいぐらい(笑)。そして、ちょっと面白い後日談があるんです。それまでは中国の建築のコンペに出しても、なかなか勝てなかったんですが、手術の後、不思議と勝ち始めた。理由を聞いてみたら“内臓が5つもないのに生きている。こんなに縁起のいい人はいないから、みんな安藤さんに頼みたいんだ”ってね(笑)。人生、悪いこともあれば良いこともある。まあ、そういうもんですよ」

──近年、「こども本の森 中之島」をはじめ各地に子どものための図書館を企画設計し、建設資金も負担して各地に寄贈しています。

「社会の未来を考えた時に、やはり重要なのは教育です。私は幼少期に本を読む習慣がなく、大人になって面白い本に出会う度に“10代で読んでおけば良かった”と後悔することしきりでした。だからでしょう、本こそが人生の血となり骨となる、心の栄養だと信じていて、子どもたちには、できるだけ多くの良本に出会い、それぞれの世界を広げるきっかけを見つけてほしいと思うんです。“自分を育ててくれた大阪への恩返し”のつもりで、中之島につくったものが、思いもよらぬ広がりを見せて、遠野、神戸、熊本、松山にそれぞれの『こども本の森』が完成。今後は国内に限らず海外にまで展開します。この4月には、瀬戸内海を巡る船を図書館にして運航する『こども図書館船・ほんのもり号』計画も始動しました。とにかく、次代を担う子どもたちが誇りを持って生きられる社会でありたい。そんな気持ちで、自分の手の届くところから、出来ることを頑張っています」

安藤忠雄(あんどう・ただお)

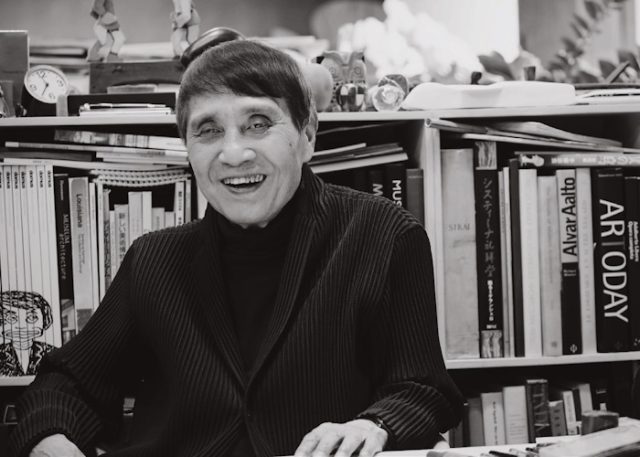

1941年、大阪生まれ。独学で建築を学び、1969年に安藤忠雄建築研究所を設立。「住吉の長屋」で1979年日本建築学会賞受賞。以後、コンクリート打ち放しと幾何学的なフォルムの中に、水や光といった自然の要素を融合させた独自の建築様式を確立し、世界的な評価を得る。代表作に「光の教会」「地中美術館」「フォートワース現代美術館」など多数。1995年には建築界のノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞を受賞するなど、受賞歴多数。

取材・文/渡辺倫明 撮影/伊藤 信 協力・写真提供/安藤忠雄建築研究所