ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第26回では、現代の米問題をトレースしているかの如くに展開されているのが印象的でした。

編集者A(以下A):昨年の値の倍だとか、なんだか最近のニュースを見ているような流れになりました。田沼意次(演・渡辺謙)が、「仕入れ値で売り渡すように触れを出せ」といっているように、米の値段の下げるように奮闘している姿が印象的でした。前週の当欄で紹介した30年前の大河ドラマ『八代将軍吉宗』の米の値を下げようと汗を流す吉宗(演・西田敏行)の時代から、それほど年月が経過しているわけではありませんが、米問題は江戸時代を通じてくり返される悩みの種だったということがよくわかりました。

I:私は蔦重(演・横浜流星)の店でみんなが一緒にごはんを食べているのを見て、このころの人たちは、いったいどんなお米を食べていたんだろうなと思ったりしました。

A:なるほど。現代ですと、新潟魚沼産のコシヒカリということになるのでしょうが、江戸時代は、現在の熊本県の「肥後米」がもてはやされていたようです。なんでも番付にしてしまう江戸時代ですが、肥後米は大関(当時の番付には横綱はない)。劇中のちょっと後の時代、天保年間には肥後で「穂増(ほませ)」という米の銘柄が登場して一世を風靡したそうです。肥後米は「天下一の米」と称されて、米相場を左右する銘柄だったようです。

I:どんなお米だったんでしょうね。食してみたいですね。

A:江戸末期から明治にかけて人気を集めた「穂増」ですが、やがて栽培する人がいなくなり「幻のお米」になったようです。ところが2010年代に復活させる試みがあって、成功したそうです。確かに機会があったら食べてみたいですね。

I:江戸時代は「肥後米」。現代は「新潟コシヒカリ」。江戸時代風にいうと「越後米」ということになるのですね。

A:江戸時代の稲の銘柄について研究した日本農業研究所研究報告『農業研究』第36 号『水稲在来品種名から垣間みた江戸時代の稲作と農民の姿』(西尾敏彦氏)によりますと、「万石」「庭溜まり」「軍もどり(いくさもどり)」「ケチヂミ」など、全国で4000ほどの銘柄があったのだそうです。ちなみに劇中で登場している松前藩は現在の北海道を領地としていますが、元禄時代から幾度か米作にチャレンジしたようです。しかし、思ったような収穫は得られなかったそうです。

I:北海道で本格的に稲作が展開されるようになったのは明治時代ということです。長い間「やっかい道米」と揶揄されていたそうですが、今や「ゆめぴりか」「ななつぼし」に代表されるようなブランド米が収穫される一大産地です。しかも、かつては寒冷地で育つように改良されてきた稲ですが、今や高温でも大丈夫なように改良が進められています。隔世の感ありです。

A:さて、ここで少し追及してみたいのですが、耕書堂でみんなが食べていたお米、いったいどんな設定だったのでしょう。

I:絵面(えづら)としては変わらないですから、敢えて設定はないのではないですかね?

A:そうでしょうか。大河ドラマを支え大河ドラマを大河たらしめている「大河美術スタッフ」のことですから、耕書堂で食しているお米は「〇〇の国産のお米」としっかり設定しているに違いありません。そこまでやるのが大河の美術スタッフ。

I:わかりました。ちょっと聞いてみますね。

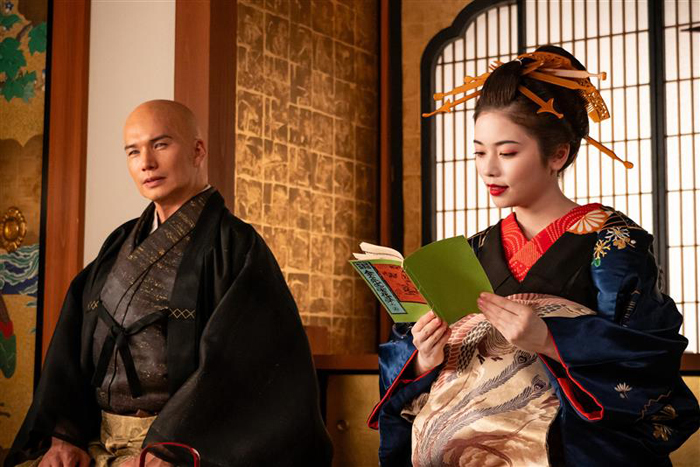

A:さて、耕書堂の食事風景からはからずもお米問題に流れてしまいましたが、その場所でご飯を食べていた女性が、なんと蔦重の実母ということでした。

【女性の職業としての髪結い。次ページに続きます】