女性の職業としての髪結い

I:幼い蔦重を放っておいて、姿を消していた実の母(津与/演・高岡早紀)ですね。前週の当欄では、東京浅草の正法寺にある蔦重の墓碑銘を紹介しましたが、その隣にある、蔦重の母に言及した碑文は、大田南畝(演・桐谷健太)の筆によるものといわれています。それによると、蔦重は、母だけではなく父をも引き取り、孝養を尽くしたと記述されています。劇中の母に対する口の利き方は、「孝養」とはかけ離れた感じがしたので、クスッと笑っちゃいました。でも母に言及した碑文は、寛政4年(1792)に亡くなった津与を偲んで、息子である蔦重が南畝に頼んで母の遺徳を讃えるために作った顕彰碑ですから、やっぱり孝養なのかな。

A:まあでも、実際は、あんなふうに突き放していたのかもしれないですね。墓碑銘というのは現代の弔辞みたいなものですから、かなり盛っているかもしれないですよ(笑)。

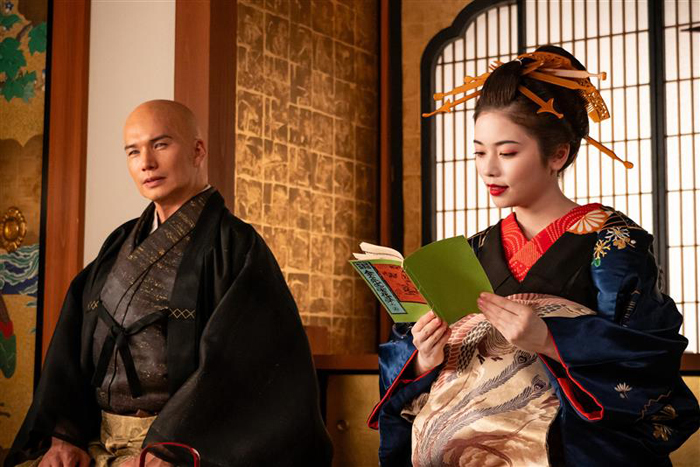

I:その津与は、髪結いを生業にしているという設定でした。髪結いといえば、この時代ならではの職業なんでしょうか。

A:男性は月代(さかやき)を剃って髷を整えるという作業が必要でした。武士や商人は身だしなみにも気をつかったと思われますから、需要はあったと思います。ただし、劇中で津与が賛成商人の髪を結っていた場面で、蔦重から「女髪結いが男の髪を触ってんじゃねえよ」といった台詞があったように、髪結いも男性が主流。女性の髪結いが増えたのも、芝居や人気女郎たちが髪結いに髪を結ってもらっていることに憧れて、それまで自分で整えるのが常識だった町方の女性まで人に委ねることになり、流行に応じた髪型を髪結いに依頼するということが普及してからだと思います。ちょうど田沼時代にそうした流れになってきたということでしょう。

I:時代劇でも男性が髷を整えている場面というのはあまり登場しませんね。でも、田沼時代っていい時代だったんですね。

A:髪結いといえば、1983年の連続ドラマ小説『おしん』を思い出します。若いころのおしん(演・田中裕子)は修行をして、髪結いで生計を立てる時期がありました。ちょうど日本髪から洋髪に転換する過渡期だった気がします。

I:津与からおしんですか。両者ともに「髪結い」の転換期の女性になるんですね。

宿屋飯盛っていったい誰なの?

I:前週にやや先走りしながらも、蔦重の墓碑銘を書いたのが国学者の石川雅望で、狂名が宿屋飯盛ということを紹介しました。石川雅望っていう名にしても国学者としてのペンネームのようなもので、本名は糠屋七兵衛。父は浮世絵師ということです。いろいろな名を持つ=いろいろな顔を持つ。なんだかうらやましいですね。

A:江戸にはこういう学才のある人がごろごろいたんでしょうね。活気あふれる時代を象徴するような人です。数年後に蔦重の耕書堂から狂歌集『狂歌才蔵集』という本が刊行されますが、岩波書店の『新日本古典文学大系(84)』に収録されている宿屋飯盛の狂歌作品を2作ほどどうぞ。

山河のわけへだてなくさけばとて 智者も仁者も花をたのしむ

背も腹も蚤にくはれてかゆければ よるの衣をかえしてぞ着る

I:凡庸な現代人の私には、「ふーん」としか思えないのですが(汗)。

A:中野三敏先生の校訂(前述『新日本古典文学大系』)によれば、「智者も仁者も花を楽しむ」というのは、「知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」という『論語・擁也』に拠るとのことです。そして、蚤のせいでかゆくてしかたがないので夜着を裏返しにしたという歌はといえば、「いとせめて恋しき時はむばたまの 夜の衣を返してぞ着る」という『古今和歌集』入っている小野小町の和歌をベースにしているというのです。

I:狂歌を楽しんだ人々の中で、どの程度がそうした背景を知っていたのでしょう。気になりますね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり