秋の気配を感じ始める頃、酒屋の店頭には「ひやおろし」と書かれた日本酒が並び始めます。日本酒には四季折々の楽しみ方がありますが、その中でも「ひやおろし」は、秋ならではの特別な味わいを持つお酒です。今回は、日本酒初心者の方でも楽しめる「ひやおろし」の魅力について、詳しくご紹介いたします。

文/山内祐治

目次

酒瓶のラベルに書かれている「ひやおろし」とは?

日本酒における「秋あがり」と「ひやおろし」の違い

「ひやおろし」の日本酒が出回る時期とは?

「ひやおろし」は常温保存していいの?

「ひやおろし」日本酒のおすすめ銘柄

まとめ

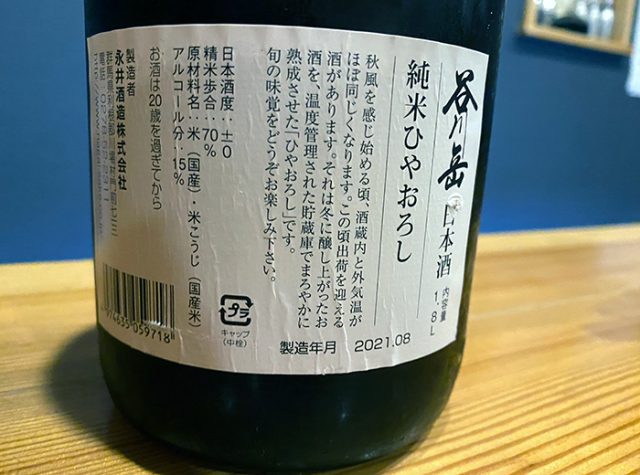

酒瓶のラベルに書かれている「ひやおろし」とは?

「ひやおろし」とは、簡単に言えば秋口に出てくる季節限定の日本酒のことです。毎年、秋になると酒販店や百貨店の日本酒売り場で見かけるようになる、いわば“秋の風物詩”とも言えるお酒です。

そもそも日本酒は、冬の寒い時期に仕込まれ、春の初めに完成するのが一般的でした。かつて冷蔵技術が発達していなかった時代、できたての新酒や生酒は、牧場でしか飲めない搾りたての牛乳のように、酒蔵でしか味わえない貴重なものでした。

そこで、酒蔵では夏の暑さからお酒を守るため、土蔵などの涼しい場所で貯蔵していました。そして、秋になって外気温が下がり、お酒が傷む心配が少なくなった頃に出荷を再開したのです。この一夏を越えて熟成したお酒が「ひやおろし」と呼ばれるようになりました。

技術的な面から補足すると、ひやおろしは法令上の用語ではなく、一般に「一度だけ火入れして夏越しさせ、瓶詰時は再火入れせずに出荷する(生詰)秋酒」を指す呼称です。日本酒は、多くの商品において製造過程で2回の加熱殺菌(火入れ)を行います。1回目は搾った後にタンクに入れる際、2回目は瓶詰めする際です。伝統的な「ひやおろし」は、1回目の火入れは行いますが、2回目の火入れをせずに出荷する「生詰(なまづめ)」という方法で造られていました。

現代では、瓶に入れてから加熱殺菌する「瓶燗(びんかん)火入れ」という技術も使われており、酒蔵によって製法は様々です。中には、細かな定義にとらわれず、“秋に出すお酒”として自由な発想で「ひやおろし」を謳っている酒蔵もあります。

日本酒における「秋あがり」と「ひやおろし」の違い

秋になると「ひやおろし」と並んで「秋あがり」と記された日本酒も見かけることがあります。両者の違いに戸惑う方も多いかもしれませんが、飲み手の立場からすると実際は重なる場面が多いです。どちらも一夏寝かせて、秋に楽しむお酒という点では共通しています。

では、なぜふたつの呼び名があるのでしょうか。それは、お酒を見る立場の違いから生まれた言葉だからです。

「ひやおろし」は、秋になって“冷やのまま(生のまま)おろす(出荷する)”という意味で、主に売り手側(酒蔵もしくは酒販店)が使う言葉です。一方、「秋あがり」は、一夏の熟成を経て“秋になって味が上がった(良くなった)”という意味で、飲み手側の視点から生まれた言葉なのです。

つまり、同じお酒を異なる立場から見た結果、ふたつの呼び名が生まれたということです。ただし、技術的な観点から言えば、生詰めのお酒を「ひやおろし」、2回火入れしたお酒もしくは生酒などを「秋あがり」として区別している酒蔵もあります。

とはいえ初めのうちは、どちらも“秋の美味しいお酒”として楽しんでいただければ十分です。

「ひやおろし」の日本酒が出回る時期とは?

本来、「ひやおろし」は一夏を越えて、外気温が下がってきた頃に出荷されるお酒でした。かつては蔵内の涼しい環境で夏越し熟成させ、外気と蔵内温度が近づく秋口に二度目の火入れをせずに出荷したことから「冷や(再加熱なし)で卸す=ひやおろし」と呼ばれたのです。

しかし、現代では冷蔵技術の発達により、「ひやおろし」の出荷時期は大幅に早まっています。早いところでは、お盆の時期から「ひやおろし」を見かけることもあります。まるで、本来は春から初夏の果物であるイチゴが冬から店頭に並ぶような状況と似ています。

とはいえ「ひやおろし」本来の魅力を季節のお酒として存分に味わうなら、やはり秋の訪れを感じる頃がおすすめです。お彼岸を過ぎて、朝晩に涼しさを感じるようになってから楽しむと、季節感とお酒の味わいがより一層マッチします。

現在は色々なタイプの「ひやおろし」が出ていますが、秋の夜長に、虫の音を聞きながら「ひやおろし」を楽しむ。そんな日本の秋ならではの風情を大切にしたいものです。

「ひやおろし」は常温保存していいの?

歴史的に見ると、「ひやおろし」は冷蔵技術がなかった時代に、比較的温度の低い土蔵で保存されていた“囲い物”でした。そのため、本来は当時の蔵内の冷涼環境で保存・管理されていたお酒なのです。

しかし、現代の「ひやおろし」事情は少し複雑です。酒蔵の冷蔵設備が充実した結果、一夏を冷蔵庫内で過ごした「ひやおろし」も増えています。こうしたお酒は、伝統的な熟成感よりも、むしろフレッシュで華やかな味わいを特徴として持つことがあります。

また、現在では生酒のフレッシュさや、フルーティーな香りを特徴とする「秋あがり」「ひやおろし」も造られています。これらのお酒は、品質を保つために冷蔵保存が必要です。購入時のポイントとしては、ラベルをよく確認してみてください。「生酒」「要冷蔵」といった表示があれば、必ず冷蔵庫で保存しましょう。

わからない場合は、購入時に保存方法を確認するのが確実です。せっかくの美味しいお酒も、保存方法を間違えると味が損なわれてしまいます。適切に管理して、最高の状態で楽しみましょう。

「ひやおろし」日本酒のおすすめ銘柄

現代の「ひやおろし」は実に多様で、フレッシュなものから伝統的な熟成タイプまで、様々な味わいが楽しめます。初心者の方には、まず秋の食材と合わせて楽しむことをおすすめします。

秋は、脂の乗った秋刀魚、香り豊かなきのこ、ホクホクの栗など、豊かな食材に恵まれる季節です。これらの食材には、ある程度熟成感のある「ひやおろし」がよく合います。

具体的なおすすめとしては、石川県の「天狗舞 山廃純米 ひやおろし」があります。このお酒は、伝統的な「ひやおろし」らしい熟成感を持ちながら、酸やアルコール度数によるキレもあり、バランスの取れた味わいで初心者にも親しみやすい一本です。

あるいは、酒販店や百貨店の日本酒売り場で「熟成感のあるひやおろしを探している」と伝えてみてください。専門家のアドバイスを受けながら選ぶことで、自分好みの一本に出合える確率が高まります。

また、上級者向けになりますが、ある酒販店では1年以上寝かせた古酒タイプ、低温熟成タイプのひやおろしを「超ひやおろし」として扱っています。より深い熟成の味わいを楽しみたい方は、こうした特別な「ひやおろし」を探してみるのも面白いでしょう。

まとめ

「ひやおろし」は、日本酒の四季を彩る大切な存在です。かつては保存、保管技術の制約から生まれた季節酒でしたが、現代では秋の訪れを告げる風物詩として、多くの日本酒ファンに認知されています。

まずは難しく考えず、本来の「秋限定の特別なお酒」として楽しんでみてください。熟成感のあるひやおろしが入手できれば、秋刀魚の塩焼きや、きのこの炊き込みご飯など、秋の味覚と一緒に味わってみることをおすすめします。

また「ひやおろし」と「秋あがり」の違いにこだわる必要はないと思います。どちらも本来は秋に出る美味しいお酒です。保存方法だけは、ラベルを確認して適切に管理しましょう。

日本酒の世界は奥深く、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。「ひやおろし」を入り口に、ぜひ日本酒の豊かな世界を楽しんでみてください。秋の夜長、ゆっくりと「ひやおろし」を味わいながら、日本の四季の移ろいを感じる。そんな贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史