相続時に揉めたくないと考えていても、実際に相続が発生すると法定相続人同士で「誰が何を相続するか」で揉めてしまい、家族関係が悪化するケースも多く見られます。こうした事態を避けるために「遺言書」を書いておくことは有効な対策の一つです。

遺言書は、被相続人(亡くなった方)の最後の意思を明らかにする法的文書です。今回は、遺言書の種類、作成方法、そして効力の発生や注意点などの基本について見ていきましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

遺言書の基本とは?|その効力と必要性を押さえる

遺言書の種類とその特徴|自筆・公正証書・法務局保管

遺言書の効力と「検認」手続きとは?

まとめ

遺言書の基本とは?|その効力と必要性を押さえる

まずは、「遺言書」の基本について解説します。

遺言書が必要とされる背景とは?

相続は原則として、民法に定められたとおりに行なわれます。しかし、実際には法律通りの相続が、必ずしも家族全員にとって公平になるとは限りません。たとえば、自宅は長男に相続させたい、介護をしてくれた次女に多めに残したい、あるいは内縁の配偶者に財産を渡したいというような希望がある場合、遺言書がないとその意思は反映されません。

また、相続人の数が多かったり、前妻の子どもがいたりするようなケースでは、遺産分割協議が難航する可能性も高くなります。混乱を防ぐためには、遺言書の存在が重要となります。

相続人がもめないための「意思表示」

遺言書の最大の目的は、「誰にどのように財産を相続させるのか?」を明確にすることです。被相続人の意思が明文化されていることで、相続人はその意思を尊重しやすくなります。

特に財産の内容が不動産や株式など、分けづらいものである場合は、明確な指示があることで、争いの可能性を低く抑える効果もあります。さらに、遺言書に「付言事項」として感謝の気持ちや理由を添えることで、受け取る側の納得感が増し、感情的なトラブルの回避にもつながります。

遺言書がある場合の相続手続きの流れと違い

遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議では、1人でも納得しない相続人がいれば合意が成立せず、手続きがなかなか進まないといったことが考えられます。

一方で、遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に従って相続が行なわれます。遺言執行者が指定されていれば、手続きをスムーズに進めることもできます。特に公正証書遺言であれば、家庭裁判所での「検認」が不要なため、相続手続きの負担も軽減されます。

遺言書の種類とその特徴|自筆・公正証書・法務局保管

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と注意点があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

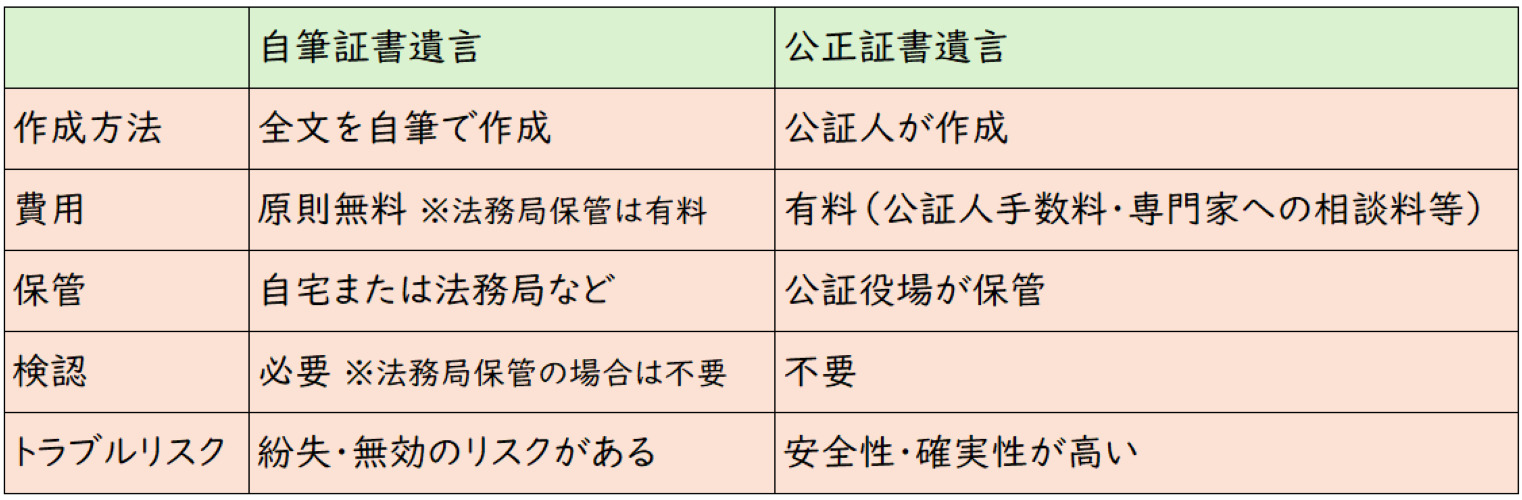

以下の<図表1>に、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをまとめてみました。

<図表1>自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、書き方によっては法的要件を満たさず無効になる可能性があるため、その作成には専門家に相談するなど、慎重に取り扱う必要があります。

公正証書遺言の作成費用と必要書類

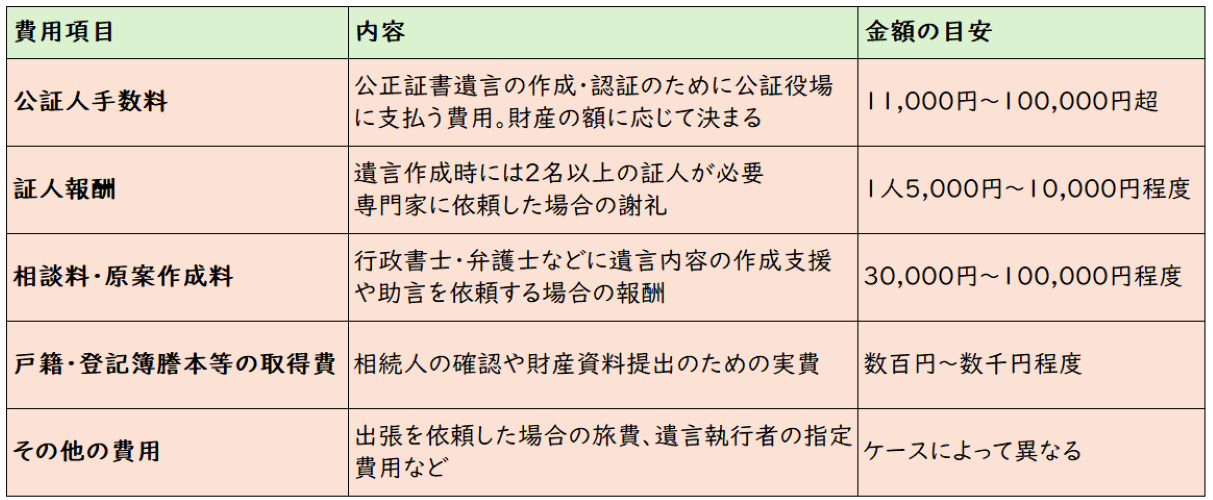

公正証書遺言を作成するには、公証役場での手続きが必要です。作成費用は<図表2>のような費用がかかります。

<図表2>公正証書遺言作成時にかかる主な費用一覧

作成に必要な書類は、財産の内容にもよりますが、主に下記のような書類が必要となります。

【必要書類の一例】

・本人の印鑑証明書

・戸籍謄本(相続人確認用)

・財産に関する資料(登記簿謄本、通帳コピーなど)

・遺言の内容の下書き(事前に準備しておくとスムーズ)

公正証書遺言書作成には、2人以上の証人の立ち会いが必要で、信頼できる第三者に依頼する必要があります。

法務局での遺言書保管制度とは? 予約や申請方法も

2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。最大のメリットは、家庭裁判所での「検認」が不要になる点です。

【制度利用の流れ】

1.自筆証書遺言を作成

2.最寄りの遺言書保管所(法務局)に予約

3.本人が窓口で申請・提出

4.保管完了の通知を受領

事前予約と本人確認が必須で、申請手数料は3,900円(2025年時点)です。遺言書を確実に保管しておきたい人は検討するといいでしょう。

遺言書の効力と「検認」手続きとは?

遺言書は、作成すれば終わりではなく、その効力や手続きについても理解しておくことが重要です。

遺言書の効力が発生するタイミング

遺言書の効力が発生するのは、被相続人が亡くなった時です。生前に内容を変更することもできるため、相続が発生した時点での最新版が有効となります。なお、遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言に基づいた手続きを主導して行なうことになります。

検認とは何か? しないとどうなる?

検認とは、自筆証書遺言の内容や状態を家庭裁判所で確認し、改ざんや偽造がないかをチェックする手続きです。これは「有効かどうか」を判断するものではなく「形式的な確認」にすぎません。検認をしないまま遺言を使って手続きを進めると、登記や預金の名義変更などができないことがあります。検認手続きには1〜2か月かかることもあるため、相続が開始したら速やかに検認するようにしましょう。

開封やコピー、弁護士費用に関する実務知識

自筆証書遺言は、検認の手続をせずに勝手に開封すると5万円以下の過料を科される可能性があります。必ず家庭裁判所に提出し、検認を受けたうえで開封することが原則となります。

また、遺言書のコピーを金融機関や法務局に提出する場合は、検認済証明書を添付する必要があります。内容に争いの可能性がある場合や、遺言書の有効性が問題になる場合は、弁護士のサポートを受けると安心です。弁護士費用はケースによりますが、一般的には10〜30万円程度が目安といわれます。

まとめ

遺言書は、残された家族への「最後のメッセージ」として大きな意味を持ちます。遺産の分配に対する明確な意思を伝えることで、トラブルを避け、大切な人たちの関係を守る効力が期待できます。遺言書の種類や作成方法、そして効力について正しく理解し将来に備えることは、家族に対する「思いやりのかたち」のひとつではないでしょうか。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めいたします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)