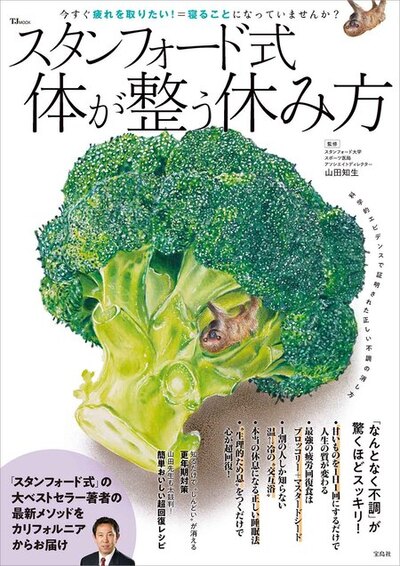

ここ数年でよく聞く“スタンフォード式”とは、診断でもパーソナルアドバイスでもなく、自分の体に対して「無頓着」だった人が「自分」の体の健康管理のCEOになってもらうことを目指しています。不調に負けない体づくりに欠かせないのは、「知識(新しい知識をどんどん取り入れる)」×「選択(今までの生活パターンをいい方向に変える選択をする)」×「変化(それによる変化を実感する)」。これを実践すれば、何歳からでも“自分史上最高の体”を作れるといいます。最新刊『スタンフォード式 体が整う休み方』(宝島社)では、不調の代表格、疲労のメカニズムをわかりやすく解説し、日常生活の中で手軽に取り入れられる回復メソッドを紹介しています。「不調」「疲れ」というと肉体的なものばかり思い浮かべてしまいますが、それと同じくらい大切なのがメンタル面。今回は、不調を改善するための「元気なメンタルの作り方」について解説します。

監修/山田知生

ネガティブ思考払拭! 「まだ」の言葉ひとつでメンタルは強くなる

普段の会話で、あなたは「まだ」と「もう」という言葉のどちらを使うことが多いでしょうか? たとえば、目の前にある食べ物が半分になったとき、「まだ半分残っている」とポジティブに感じるか、「もう半分しかない」とネガティブに感じるか。もちろん好きか嫌いかにもよると思いますが、物事の捉え方次第で次のステップが変わってきます。

実はこの「まだ=Yet」は自分の成長につなげられる頼もしい言葉なのです。このひと言で、「まだいける」「まだ伸びる」という未来の可能性を示すことができるからです。「自分はできないのではなく、今は“まだ”できないだけ」。現在を否定せず、未来の可能性を示唆する言葉を使い続けていれば、メンタルが鍛えられるようになります。

〇「まだできていない」という考え方

「まだ=Yet」の思考を自分の行動にも応用することで、モチベーションが上がって目標も達成しやすくなります。また、この「まだ」には限界はありません。ひとつ達成したら次の目標に向かって繰り返していくことで、人はいくらでも伸びていけるのです。

×「もうできない」という考え方

「もう~ない」という思考を持ってしまうと、今後も「できないかもしれない」というネガティブな方向へ流されてしまいがち。せっかくのモチベーションも下がり、目標達成をしないまま途中で投げ出すことに。次の目標も立てられず、負のサイクルに陥ります。

今すぐ落ち着きたいときは、2回吸って1回で吐く

「ため息をつくと幸せが逃げる」などと、ネガティブに捉えられやすいため息。でも本来は決して悪いことではないのです。ため息が出てしまうのは、ストレスから解放されたり、緊張が解けたとき。いわば息を吐くことによって、体がストレスや緊張に対処している証拠です。乱れた呼吸を整えて無意識に心を落ち着かせようとする本能的な防衛反応なのです。

横隔神経は呼吸を通じて脳と密接に連携し、横隔膜の動きを制御することで呼吸の調整を担っています。深い呼吸によって横隔膜が活性化されると副交感神経が刺激され、リラックスやストレス緩和が促進されます。この働きにより、ストレスや緊張で乱れた呼吸を整え、心を落ち着かせる効果が得られます。

「生理的ため息」は自然な調整機能の一部。呼吸を整えて緊張を軽減しよう

呼吸のリズムは自律神経系と密接に関連していて、ゆっくりした呼吸や特定の呼吸法を行えば副交感神経が優位になり、心拍数の低下やリラクゼーション効果を得ることができます。特にストレス下では、2回連続で短く吸い、その後に長く鼻や口から息を1回で吐くことで、神経系の過剰な興奮を鎮め、リラックスを促せます。

子どもも大人も無意識に「生理的ため息」を利用している

スタンフォード大学での研究によると、子どもが泣くのをこらえたり、泣き止もうとしているときは、2回吸って1回で吐くリズムを繰り返しているという結果が出ています。またストレスを抱えている大人も瞬時に同じ呼吸リズムになるといいます。つまり、子どもも大人も「生理的ため息」を利用して、緊張の高ぶりやストレスから無意識に身を守っているのです。

* * *

スタンフォード式 体が整う休み方

山田知生/監修

宝島社 1,320円(税込)

*アメリカ在住者の方も電子版ダウンロード可

山田知生(やまだ・ともお)

スタンフォード大学スポーツ医局アソシエイトディレクター。Neuro Athletics認定Health Coach、Precision

Nutrition Academy認定Level1 Nutrition Coach、Precision NutritionAcademy認定 Level 1 Sleep, Stress Management & Recovery Coach。

24歳までプロスキーヤーとして活動した後、26歳でアメリカ・ブリッジウォーター州立大学に留学。同大学卒業後、サンノゼ州立大学大学院でスポーツ医学とスポーツマネジメントの修士号を取得。2000年、サンタクララ大学にてアスレチックトレーナーとしてのキャリアをスタートさせ、2002年秋にスタンフォード大学のアスレチックトレーナーに就任する。スタンフォード大学スポーツ医局にて20年以上の臨床経験を持ち、同大学のアスレチックトレーナーとして最も長く在籍中。著書に『スタンフォード式 疲れない体』(サンマーク出版)、『スタンフォード式 脳と体の強化書』(大和書房)がある。