中華料理をもとに日本で生まれた麺料理がラーメンだ。ラーメンは戦後の闇市や屋台により庶民の味として定着し、やがて専門店が生まれていく。

うどん、そうめん、蕎麦に勝るとも劣らず、老若男女に愛されている麺料理がラーメンである。ラーメンには中華麺を使う。中華麺には「かんすい」(アルカリ塩水溶液)が使われ、小麦粉と混ぜることでコシが生まれ、独特の風味と色合いを引き出す。室町時代、相国寺鹿苑院(京都)の僧侶の日記『蔭涼軒日録』には、長享2年(1488)にかんすいを使った「経帯麺」という中華麺を来客に振舞ったとある。また、江戸時代の元禄10年(1697)に、水戸光圀も中国風の麺料理を食べたという話が伝わるが(『日乗上人日記』)、それがどのようなものであったかは不明だ。かように古くから中国の麺が食べられた記録はあるものの、それがラーメンの元祖かというとそうではない。今のような中華麺とスープが一体となったラーメンが登場するのは、明治以降のことになる。

ラーメンの歴史に詳しい新横浜ラーメン博物館館長の岩岡洋志さんに解説してもらいながら、発祥から現在までをたどってみたい。

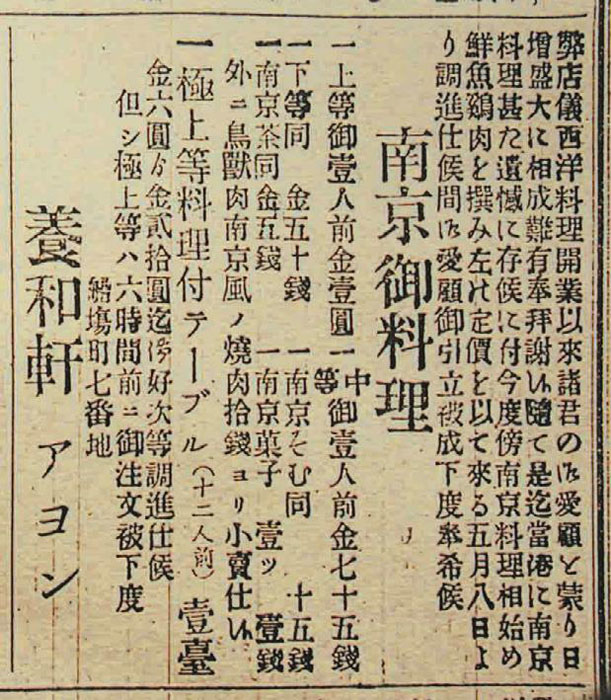

「幕末に、横浜、長崎、箱館、神戸などが開港されると、中国の食文化が流入してきます。明治32年(1899)に外国人居留地が廃止されると、横浜の南京町(現・横浜中華街)で中国人の料理人が本格的に商売を始め、中国料理が大衆化します。その料理のひとつが麺類で、『南京そば』と呼ばれました」(岩岡さん、以下同)

と表記されたもっとも古い記録だ。写真/新横浜ラーメン博物館

だが「南京そば」がラーメンなのかというとそうではない。

「肉食が解禁されて間もない頃でもあり、日本人にとってはスープに使った豚の風味が馴染めなかったのか、南京そばが広まることはありませんでした。そんな流れを変えたのが明治43年(1910)に東京・浅草で開店した『來々軒』です」

『來々軒』は創業者の尾崎貫一が、横浜の南京町から中国人のコックを引き連れて開店、繁忙期には1日2500人から3000人もの来客があったという。なぜ、そこまで評判になったのか。

「スープは豚骨と鶏ガラを使い、タレに醤油を使って日本人好みのあっさりした味に仕上げました。具材は焼き豚とメンマ、みじん切りのネギです。『來々軒』によって、現在のラーメンの原形がつくられたといえます」

地方にラーメンが伝わる

大陸から渡ってきた麺料理は、明治末期から大正にかけて味や姿を変え、日本の食文化に溶け込み、気軽に食べられる屋台も増えた。当時は「支那そば」と呼ばれていたが、ラーメンと名付けたのは、大正11年(1922)に札幌で開店した『竹家食堂』とされる。同店では出来上がると料理人が「好了」(ハオラ=できたよ)と声を出したという。その「ラ」と麺と組み合わせ「ラーメン」と呼んだとあるが、諸説入り交じる。

「関東大震災(大正12年)後に、東京で職を失った料理人が全国に散り、地方にラーメンが伝わっていきます。これが現在のご当地ラーメンの大元となるのです」

解説 岩岡洋さん(新横浜ラーメン博物館館長・65歳)

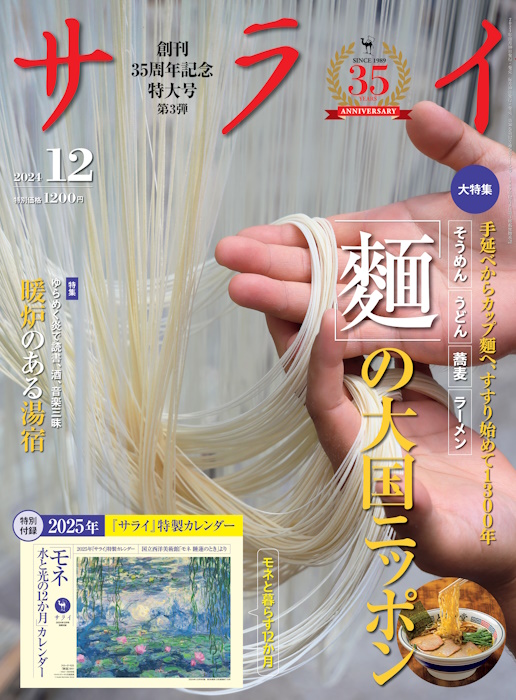

※この記事は『サライ』本誌2024年12月号より転載しました。

取材・文/鹿熊 勤 撮影/寺澤太郎