文/鈴木拓也

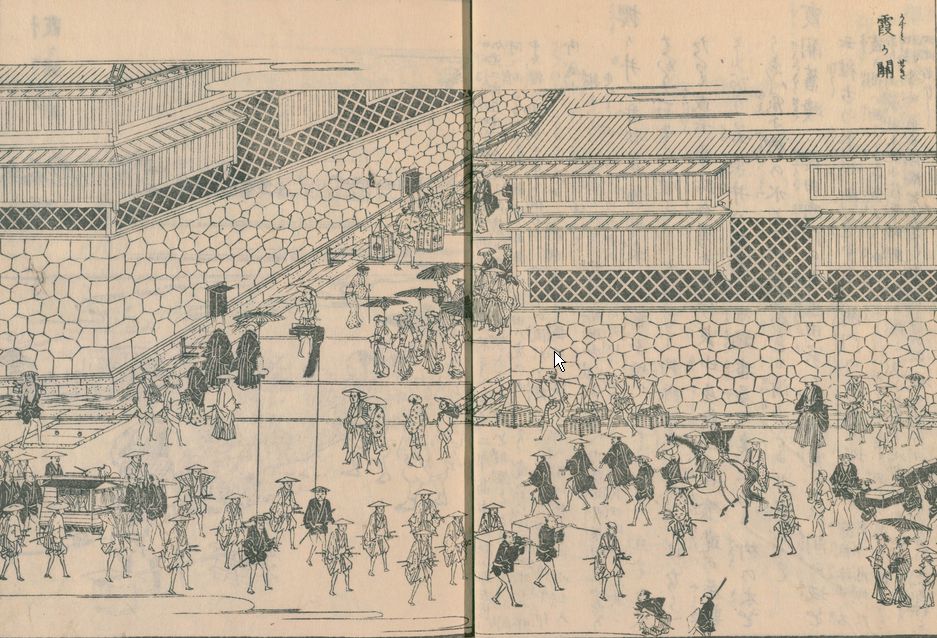

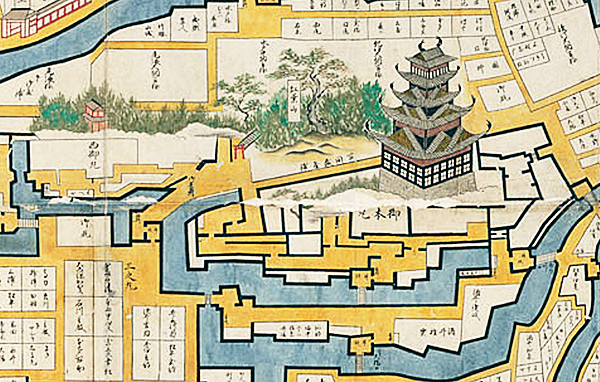

徳川幕府の本拠・江戸は、一番多いときで人口は百万人に達したが、「小商い」という店舗を持たない商人が数十万人もいた。

その半数は、天秤棒を担いで町を歩く行商人や、狭い台に商品を並べて売る屋台商であった。彼らの生活は、まさにその日暮らし。病気にでもかかって長く働けなくなると、たちまち困窮した。また、小さいながらも店舗を構えている者でも、安泰とは程遠かった。

しかしそれは、なんとかここから抜け出さんとする気概を生む側面もあった。実際、知恵と工夫をこらして新商品・サービスを創出し、経済的成功を勝ち得た者もいたのである。

作家の檜山良昭さんの著した『百均・アイドル・焼き芋屋 江戸の発明 現在の常識』(東京新聞出版)は、そうした人々のエピソードを記した1冊。以前取り上げた『江戸のヒット仕掛け人』の続編にあたるが、前作に負けず劣らず面白い話が満載。その一部を、紹介しよう。

ファミレスの先祖も江戸時代に登場

現代では当たり前にある大衆食堂やファミリーレストランといった飲食店は、最初から存在したわけではない。江戸時代に入って明和年間(1764~72)にようやく登場した。

それまでは、茶屋に特別に注文し、ずいぶん待たされるうえに、値段はかなり高かったという。

そこにビジネスチャンスの種を見つけたのが、浅草寺近くにあった茶屋だ。「単品の料理をあらかじめ下ごしらえをしておき、すぐに出せる」仕組みを作り、底の浅い大皿に盛り付け、各人が小皿に取って食べる形式で提供した。二汁五菜で値段は銀5匁。今の貨幣価値でいえば、9千円近くにもなるが、それでも特別注文の時代よりも半値くらいで、なにより待たせる時間が劇的に減った。評判が評判を呼び、ずいぶん繁盛したようだが、それを真似る茶屋が陸続と登場。競争が激化するうちに、今度は高級料理店と大衆料理店の二極化が起きる。

尾張から来た藩士が経験した、八百善という高級料理店での逸話を檜山さんは、こう綴る。

食べ終わって値段を聞くと、一両二分だという。四分で一両であるから一両半(15万円)ということになる。

「香の物は珍しくて美味かったが、それでもあまりに高いではないか」

と言うと、亭主がこう答えたという。

「香の物の値段はともかくも、茶の代(しろ)が高いのでございます。茶は極上の茶でございますが、土瓶には多くは入っておりません。極上の茶には極上の水でなくては合いませぬが、あいにく近所には良い水がございません。それで人を遣って玉川上水の取水口まで行かせて水を汲ませ、早飛脚で取り寄せたのでございます。値が高いのは水の運賃でございます」(本書67~68pより)

下って天明年間(1772~89)になると、飲食だけでなく、芸者を呼んで三味線を弾かせて、唄って踊るのが流行。外食産業はバラエティ豊かになっていき、今に至るというわけ。

草双紙の歴史を一変させたベストセラー

当時は、正月のお年玉として、子どもに「草双紙」と総称される絵本を与えるのが慣例となっていた。

草双紙とは、「猿蟹合戦」や「桃太郎」といったおとぎ話を題材とした、10頁ばかりの安価な本。出版社は、正月の時期に合わせて数々の草双紙を発行した。

安永4年(1775)には、出版界は32点の草双紙を出したが、そのなかの恋川春町が書いた『金金先生栄華夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』がベストセラーとなった。

ストーリーは、立身出世を願って江戸に出た貧しい若者が、粟餅屋で眠っているときに見た、大金持ちになるも最後は落ちぶれるという夢が語られる、いわば夢オチ。

書かれた時期は田沼時代と重なり、豪商たちに羨望と反感のまなざしを送る庶民が多かった。そんな世相が、『金金先生栄華夢』の大ヒットをもたらした。檜山さんは、次のように解説を加える。

春町はいっときの栄華におごって豪奢に耽る者は零落は免れないという教えを、教訓臭くなく、軽妙洒脱な文章で滑稽に描いた。これが子どもではなくて大人にも面白い本だとなって売れたようだ。

「金金先生」は流行語となり、挿絵に描かれたような髪型と服装をした遊蕩児風の男を見ると、「あいつはキンキンだ」とか「金兵衛だ」とかと後ろ指をさされたという。(本書111pより)

作者がここまで狙っていたかはわからないが、この1作で草双紙は、大人が読む大衆小説へと脱皮する。これ以降、各出版社は、社会や政治を風刺した内容の作品を続々と出すようになる。

焼き芋もいなりずしも江戸の商人が発明

江戸時代は、現代のスーパーやコンビニでも目にする食品が、いくつも発明された時代でもあった。そこには、当時の無名商人たちの発想の才を垣間見ることができる。

檜山さんは、その例をいくつか記しているが、焼き芋もその1つだ。これが登場したのは寛政5年(1793)。蒸して食べるものであったさつま芋を、焼いて売りに出す人が出た。その人は、本郷四丁目で防犯にあたる番人をしていたが、自治会からの手当だけでは暮らせず、雑貨商もしていた。何かのきっかけで、焼いたさつま芋は美味しいと知り、焼き芋屋の看板を揚げた。

安くておいしいということでクチコミが広まり、遠くから買いに来る人まで出たという。例によって、新規の参入者が雨後の竹の子のように開業し、ほどなく「銭湯の数と同じくらいの焼き芋屋がある」と言われるほどになったという。

いなりずしが生まれたのも江戸時代だ。発明したのは、豆腐屋を営む次郎左衛門という人。当時は、豆腐の派生商品である油揚げが不人気で、さっぱり売れない。これをなんとかしようと、次郎左衛門は日夜考え続けた。その末に、油揚げに醤油や砂糖などで味付けし、それを袋に割いて、ご飯を詰めて、かんぴょうで巻いた食品を編み出す。油揚げの色が狐を連想させ、狐といえば稲荷神社ということで、いなりずしと命名。いなりずしの専門店へと暖簾を変え、新商品に賭けたところ大ヒット。並みいる後発の店を抑え、「江戸一のいなりずし屋」の座を守ったという。

【今日の教養を高める1冊】

『百均・アイドル・焼き芋屋 江戸の発明 現在の常識』

東京新聞出版

文/鈴木拓也 老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライター兼ボードゲーム制作者となる。趣味は神社仏閣・秘境巡りで、撮った映像をYouTube(Mystical Places in Japan)に掲載している。