編集者A(以下A):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)では、「ありがた山のかんがらす」「言わぬが花の吉野山」などの「地口」とよばれる軽妙な言葉のやり取りが頻出して、場を盛り上げています。大河ドラマといえば、その台詞が世上をにぎわすこともままあって、たとえば、『おんな太閤記』の木下藤吉郎(後の豊臣秀吉/演・西田敏行)の正室ねね(演・佐久間良子)を「おかか、おかか」と呼ぶ台詞が話題を呼び、「おかか」は流行語になりました。1988年の『武田信玄』では、物語終盤にナレーションの若尾文子さんが発する「今宵はここまでにいたしとうございます」、1995年の『八代将軍吉宗』では、江守徹さん演じる近松門左衛門の「さればでござる」が視聴者の記憶と心に刻まれました。

ライターI(以下I):1996年の『秀吉』では、「心配ご無用!」というのがありましたね。

A:いや、なぜこの話題に触れたかというと、『べらぼう』で頻繁に登場する「ありがた山」ですとか、今週も「お安い御用の丑、俺に任せておきな蕎麦」などの「地口」といわれる語り口が、もう少し話題になってもいいのになと思っているからです。

I:この地口ですが、当時の書籍に頻出する言い回しですので、わりと人口に膾炙していた言い回しなのだと思います。もちろん、時代がくだっても、そういう言い回しが根絶されたわけではなく、昭和40年代後半のドラマ『ありがとう』のなかでも「その手は桑名の焼き蛤」という台詞が登場していたりしますし、『名探偵コナン』のコミックス93巻でも「ありがた山のほととぎすやで~」という台詞が登場しています。

A:細々と残ってはいたようですが、なぜ、地口が衰退したのか――。歴史の機微ともいうべき案件のようなので、取材をすすめて実態を明かしたいと思います。

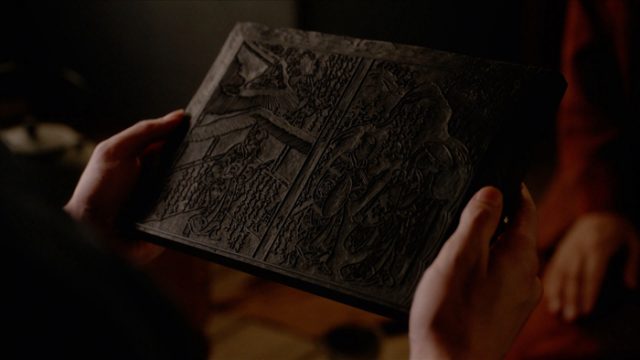

『塩売文太物語』の版木

I:さて、前週の演出がわざわざ「性的表現が登場します」という「注釈」つきという異例の展開が話題になりました。朋誠堂喜三二(演・尾美としのり)の「下の筆」が腎虚によって元気がなくなっていたのですが、投薬によって回復。そのとき「どうだろうまあ」と歓喜の声を発します。これは、喜三二の別ペンネーム「道陀楼麻阿(どうだろうまあ)」であることに由来した流れでした。

A:「どうだろうまあ」は、口癖でしたよね、最初の登場から。このあたりを「こうきたか!」とすぐさま膝をうつっていうのは、かなりの難易度かと思います。朋誠堂喜三二の本名は平沢常富で、秋田藩江戸留守居役。「道陀楼麻阿(どうだろうまあ)」というのはさらに別のペンネームということですから。

I:そういうバックボーンを把握するというか、理解するのはけっこう難しかったりしますよね。いろいろ調べて、予習したり、関連本を読み込んでいれば、理解が深まり、面白さも倍増するという楽しみもありますが、その一方で、『水戸黄門』『大岡越前』『遠山の金さん』のような時代劇のように単純明快で痛快! でもありますからね。

A:その流れに連動するのですが、廃業する鱗形屋孫兵衛(演・片岡愛之助)が蔦重(演・横浜流星)に対して『塩売文太物語』の版木を譲るという場面が登場しました。『塩売文太物語』といえば、『べらぼう』序盤から花の井花魁(演・小芝風花)が、ぼろぼろになるまで愛読していた本です。

I:花の井→瀬川という物語前半のヒロイン思い出の書籍の版木ということで、ちょっと「感動」の場面なのですが、この場面、花の井がぼろぼろになるまで愛読していた本ということはわかっている人がいても、その物語の内容まで認識している人がどれだけいたかですよね。

A:NHKの公式SNSなどでは、物語の骨子が紹介されていましたし、『初めての大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』歴史おもしろBOOK』などの関連本でも紹介されてはいましたが、どこまで浸透していたでしょうか。

I:そのあたり、制作陣も葛藤があるのではないでしょうか。劇中での説明・解説が多いと重くなりがちですし、内容を知っていれば、理解がより深まるといっても、難しいところですよね。

A:まあ、本当は、当欄でも、細かい美術のポイントなども解説できたらいいなとは思っているんですけどね。

I:ところで、鱗形屋孫兵衛がクランクアップを迎えたそうです。ラストシーンが版木を譲る場面について、片岡愛之助さんからコメントが寄せられています。

なんだか感動しました。最初からずっと蔦重の成長の物語で、彼が何者でもないところから驚異的な存在になってくるわけですから。いろんな思いがあったということを蔦重本人に伝えられて、僕の中ではいいシーンになったと思いましたし、クランクアップがあのシーンで良かったと思いました。

A:こういうコメントに接すると、見返したくなりますよね。鱗形屋孫兵衛。ヒット作をいくつも出した希代の出版人でした。今週で退場、ちょっと寂しいですね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり