「なにをやっても面白い」「登場するだけでパアッと明るくなる」と評判の落語家・三遊亭兼好さんと、確かな解説に定評ある歴史家・安藤優一郎さんによる共著『江戸の暮らしと落語ことはじめ』(アノニマ・スタジオ)。名は体を表すの通り、落語を通して江戸の暮らしや文化にまつわるエピソードが詰まった書籍です。今回は【江戸の行事】のごく一部を理解するための落語2ネタをご紹介します。

文/三遊亭兼好

江戸っ子が待ちに待った春の楽しみ「花見」をさらに盛り上げようという趣向

「花見の仇討ち(はなみのあだうち)」

長屋の仲間四人、花見の趣向で見物人を驚かそうと芝居をすることに。仇役の浪人に、親殺しの仇討ちをする巡礼兄弟、六十六部役が止めに入ったところで酒肴が出て……という流れ。当日、六十六部役の六さんが三味線と太鼓を借りにおじさんのところへ寄ると、本当に旅に出るのかと誤解されなかなか帰してもらえない。巡礼兄弟役の二人は途中で出会った侍に、仇が見つかったら助太刀すると励まされる。朝早くから待っていた浪人役の金さんのもとに、ようやく巡礼兄弟の二人が到着し、しどろもどろなセリフで芝居が始まり……。

花見の噺はいくつかあるが、侍が出てくるこの一席はトリでよくかけられる。

落語「花見の仇討ち」にまつわるあれこれ

・花見

春の行楽と言えば花見。有名なのは上野の山(寛永寺山内)だが、取り締まりが厳しく、宴会は禁止だったという。八代将軍吉宗の時代には、隅田川の土手に桜が植えられ行楽地として栄えたり、王子の飛鳥山や品川の御殿山などにも多くの桜が植えられ、名所としてにぎわった。

・六十六部(ろくじゅうろくぶ)

法華経六十六部を、全国の六十六か国所の国分寺に奉納して歩く修行僧。六部とも。

大混雑の両国橋で勃発した武士と職人の諍いを……

「たがや」

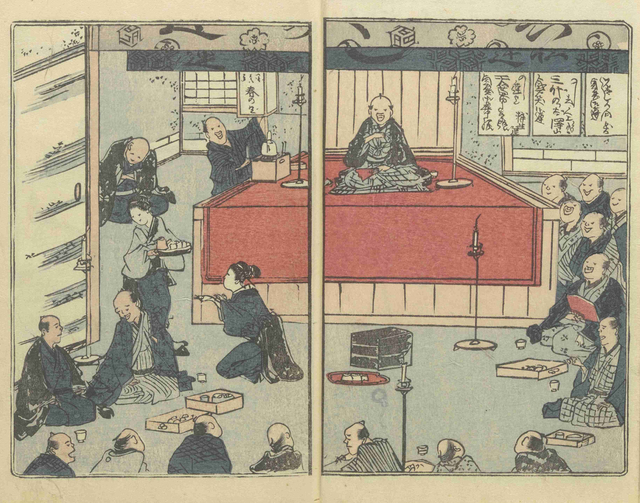

両国の川開きの日、花火見物で両国橋の上は大変な人出で、身動きがとれないほど。花火が上がるたび「玉屋〜、鍵屋〜」と声があがる。そこへ、馬に乗った武士とお供が無理を承知でやって来た。

そして橋の反対側からやってき来たのが、たが屋。たが屋はあまりの人の多さに丸めて担いでいた青竹の「たが」を落としてしまう。すると「たが」がするすると伸びて、馬の上の武士の笠を飛ばしてしまい、笠は川の中へ。おまけに「たが」が当たって鼻から血も出ている。 「無礼者!」と怒る武士に何度も謝るが、手打ち(斬り殺すこと)にすると言って聞かない。お供の侍が刀を抜いて斬りかかってくるが……。

会話より演者の演出やギャグによって印象が変わる。また夏の噺の先駆け的な存在で、落語ファンお馴染みの一席。

落語「たがや」にまつわるあれこれ

・両国の川開き

毎年5月28日から8月28日は納涼期間とされていて、両国橋周辺はにぎわった。その初日が川開きと呼ばれ、1733年5月の川開きの日に初めて花火が打ち上げられ、風物詩として定番になっていった。この期間は船での納涼が許されたため、大店の旦那衆などの屋形船が大川(隅田川)に集まり、両岸の料理屋では桟敷を設置し花火見物客をもてなした。両国橋のたもとの広小路の盛り場も屋台や茶屋、見世物小屋などが集まり大変なにぎわいで、橋の上にも川沿いの道にも花火見物の庶民が押し寄せた。

・広小路

江戸の防火対策として作られた火除地(ひよけち)のひとつ。火災時には延焼を防ぎ、避難場所ともなった。両国橋や江戸橋、永代橋など、橋のたもとの広小路は盛り場として発展。恒久的な建造物を建てられないものの、移動式の屋台や茶屋が集まり、仮説のこやでは芝居や見世物などの興行が行われた。ほかにも、上野の広小路や浅草の火除地などが盛り場として栄えた。

・たが

桶や樽などにはめて外側から締め付け、形を維持するもの。たが屋は「たが」が緩んだら締め直したり、新しい「たが」に交換することなどを請け負っていた。細長く割いた青竹をくるくると巻いたものを持ち歩いている。

* * *

『江戸の暮らしと落語ことはじめ』(三遊亭兼好 著/安藤優一郎 歴史監修)

アノニマ・スタジオ

三遊亭兼好(さんゆうてい・けんこう)

落語家。福島県出身。サラリーマンを経て、妻子がありながら28歳で三遊亭好楽に弟子入り。2011年、国立演芸場花形演芸会金賞受賞。軽快な語り口と明るい高座で幅広い年齢層から支持されている。SNSでは得意のイラストとエッセイ(絵日記)を公開中。著書に『お二階へご案内』(東京かわら版新書)、『三遊亭兼好 立ち噺 独演会オープニングトーク集』(竹書房)、イラストを担当した『落語の目利き』(広瀬和生 著/竹書房)などがある。

安藤優一郎(あんどう・ゆういちろう)

歴史家。江戸をテーマに執筆・講演活動を展開。おもな著書に『お殿様の人事異動』(日本経済新聞出版)、『大江戸の飯と酒と女』(朝日新書)、『江戸の不動産』(文春新書)、『大名屋敷「謎」の生活』(PHP文庫)、『大江戸の娯楽裏事情』(朝日新書)などがある。