文/池上信次

ジャズに限らず、「トリビュート曲」や「デディケート曲」(ほとんど同義ですね)は昔からたくさんありますが、いつの時代も過去の音楽の継承が根底にあり、また個人活動が基本ゆえ人的交流が多いのが特徴であるジャズでは、とくに多いといえましょう。という書き出しで、第161回(https://serai.jp/hobby/1077952)からは「幻の共演」の話に行きましたが、今回は「トリビュート・アルバム」につなげます。

ミュージシャンに対しての「トリビュート・アルバム」は、そのミュージシャンが亡くなったときに作られることが圧倒的に多く、個々人のアルバムや、プロデューサーが主導したオムニバスなどさまざまなタイプがあります。企画としてはありきたりですが、なかにはトリビュートだからこそ作ることができた、トリビュートだからこそ名演・名作になったというアルバムもあります。その代表的な1枚として紹介したいのが、『ビル・エヴァンス・ア・トリビュート(Bill Evans – A Tribute)』(Palo Alto Jazz)。

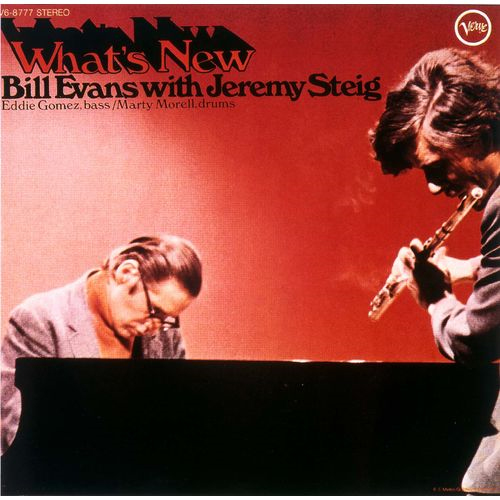

このアルバムはタイトルからわかるように、ピアニストのビル・エヴァンス(1929年8月16日〜1980年9月15日)の死去に伴い制作されたもので、ゆかりのピアニストによるソロ・ピアノ演奏が1曲ずつ収録されています(録音:1982年4月-7月)。内容としてはよくあるパターンですが、このアルバムの優れているところは、そのミュージシャンの選択にあります。プロデュースは、ヘレン・キーンと、当時新興レーベルだったパロ・アルト・ジャズのプロデューサー、ハーブ・ウォン。彼女らがアルバムのために集めたのは14人のピアニストでした。キーンは18年間に渡ってエヴァンスのプロデューサー/マネジャーだっただけに、エヴァンスと密接に関係があったピアニストを厳選、世代を超えたそうそうたる顔ぶれが揃いました。生年と、エヴァンスが亡くなった1980年当時の年齢とともに、順に紹介します。

テディ・ウィルソン(1912年生まれ/68歳)

ジミー・ロウルズ(1918年生まれ/62歳)

ジョージ・シアリング(1919年生まれ/61歳)

ジョン・ルイス(1920年生まれ/60歳)

ビル・エヴァンス(1929年生まれ/51歳)←エヴァンスは年齢順だとここ。

デイヴ・マッケンナ(1930年生まれ/50歳)

デイヴ・フリッシュバーグ(1933年生まれ/47歳)

ジョアン・ブラッキーン(1938年生まれ/42歳)

ウォーレン・バーンハート(1938年生まれ/42歳)

マッコイ・タイナー(1938年生まれ/42歳)

デニー・ザイトリン(1939年生まれ/41歳)

ハービー・ハンコック(1940年生まれ/40歳)

チック・コリア(1941年生まれ/39歳)

リッチー・バイラーク(1947年生まれ/33歳)

アンディ・ラヴァーン(1947年生まれ/33歳)

エヴァンスの17歳上から18歳下まで。これを見ると、エヴァンスは広い世代を繋いでいた存在だったということがわかると思います。ここでは、先輩、同世代、そして次世代それぞれから見たエヴァンス像が現れてきます。51歳で早世してしまったということもありますが、とくに先輩世代が参加しているというのは、この種の企画ではあまりないものだと思います。エヴァンスはウィルソンとシアリングがアイドルで、とくにシアリングはエヴァンスをデビュー時から認めていた(エヴァンスの初期アルバムに推薦コメントを寄せている)というお互いをよく知る仲。ルイス、ロウルズ、ザイトリンはエヴァンス愛奏曲の作曲者たち。エヴァンスが才能を認めてバックアップに尽力したブラッキーン。マイルス・デイヴィス・グループの後輩にあたるハンコックとコリアなど、その関わり方はさまざまですが、このラインナップだけでも、いかにエヴァンスがジャズの先達から影響を与えられ、そして同世代次世代へ影響を与えてきたかがわかります。

楽曲まで触れるスペースがなくなってしまいましたが、トリビュートだからこその選曲(シアリング「ワルツ・フォー・デビイ」)だったり、エヴァンスが演奏した曲を「本家」が演奏したり(ハンコック「ドルフィン・ダンス」、ザイトリン「クワイエット・ナウ」)と、選曲から見える関係性も興味深いものがあります。

また、ここでは参加ミュージシャンの多くが当時ソロ・アーティストとして大活躍中だったにもかかわらず、レコード会社の専属契約の壁を超えて集合しています。エヴァンス・トリビュートだからこそ、本人たちが希望し実現したと解説にありますが、実際そうなのでしょう。ここからもエヴァンスの存在の大きさが伝わってきます。

そして、全部聴き終わるとそこには、いないはずのエヴァンスの姿も浮かび上がってきます。このアルバムはたんなる「トリビュート」を超えて、ジャズ・ピアノの歴史まで見通せるアルバムになっています。こんなに豪華かつよく練られたトリビュート企画はなかなかないのではないかと思います。

なお、このアルバムはかつて国内盤は『スペシャル・トリビュート・トゥ・ビル・エヴァンス』(ビクター音楽産業)のタイトルでリリースされていました。初出LPは紹介した14曲収録でしたが、国内CD化に際してはバーンハートとフリッシュバーグの演奏が未収録。海外盤CDではコリア、ラヴァーン、ザイトリンが未収録になっています。(紹介しておいて恐縮ですが)日本盤は現在廃盤なので、全曲まとめて聴くのはちょっとむずかしいかもしれません。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。