文/池上信次

前回の続きで、ビル・エヴァンスの定説の見直しです。エヴァンスはけっして「ピアノ・トリオの求道者」の枠に収まる人ではありませんでした。積極的に「新しいサウンド」を求めていた例としてはエレクトリック・ピアノの使用のほか、「もうひとりの自分との共演」があります。これは、自分自身の演奏に、さらに自分自身の演奏を重ねて録音し作品としたものです。

この「多重録音」による音楽制作は1940年代後半から行なわれていたもので、先駆的な作品としてはヴォーカルのパティ・ペイジやギタリストのレス・ポールによるものがよく知られています。ジャズでは1950年代半ばのレニー・トリスターノの試みが有名です(『鬼才トリスターノ』の一部)。しかし、アルバムまるごとを多重録音で作ること、つまり(おそらく)多重録音すること自体も目的としたのは、ジャズマンではエヴァンスが最初と思われます。

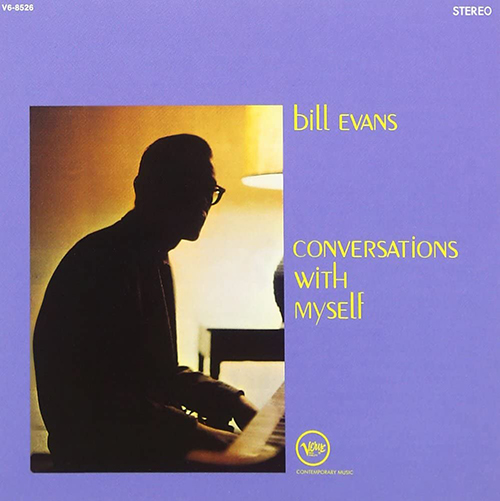

ジャズという音楽はその場の一発勝負、リアルタイムで生まれるものであり、また他者との相互作用(インタープレイ)により作り出される音楽ということが不文律であり、それまでそれを身をもって示してきたのがエヴァンスです。しかしそのエヴァンスが1963年に録音した『自己との対話(Comversations With Myself)』は、なんと「3人のビル・エヴァンス」の共演なのでした。ふたり(二重録音)ではないところに、なみなみならぬ意欲が感じられます。「ピアノ・トリオの求道者」とは真逆の一面といえるでしょう。

(1)ビル・エヴァンス『自己との対話』(ヴァーヴ)

演奏:ビル・エヴァンス(ピアノ)

録音:1963年2月6、9日、5月20日

最初の試みを「3台」で考えたところがじつに大胆。バラードの「ラウンド・ミッドナイト」などはピアノ3台では少々賑やかすぎる感じも受けますが、どうせやるなら狙いは明確に出そうということでしょう。なお、このアルバムはエヴァンス初のグラミー賞受賞作品となりました。

ここでは「ふたりのエヴァンス」によるデュオ演奏に、「もうひとりのエヴァンス」が伴奏しているのです。ただ、ピアノ3台による演奏とはいえがっちりと編曲されたアンサンブルではないため、まさに「3人の会話」=ジャズになっているところが特徴ですね。もしかすると、アンサンブルがないこの「3人」編成は、ピアノ、ベース、ドラムスの「ピアノ・トリオ編成」を全部自分でやってみた、つまりエヴァンス・トリオのひとり再現という発想なのかもしれません。

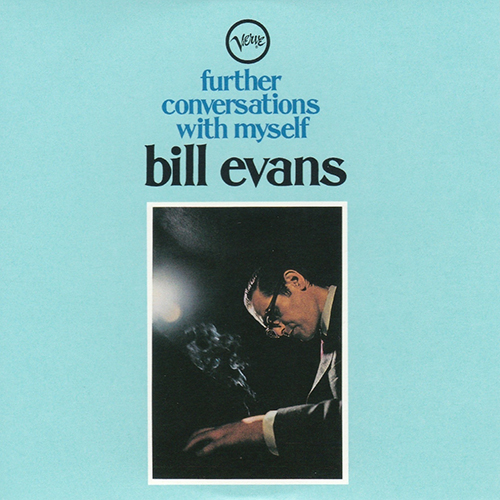

そしてこの試みは1作では終わりませんでした。エヴァンスは1967年に続編『続・自己との対話(Further Conversations With Myself)』を録音します。しかし、ここではひとり減らして「ふたりのエヴァンス」による演奏に絞られました。前作に比べるとシンプルな「対話」になっているものの、構成はより練られている印象を受けます。

(2)ビル・エヴァンス『続・自己との対話』(ヴァーヴ)

演奏:ビル・エヴァンス(ピアノ)

録音:1967年8月9日

「サンタが街にやってくる」「リトル・ルル」「クワイエット・ナウ」など、エヴァンスのフェイヴァリット・チューンと、「いそしぎ」「イエスタデイズ」スタンダードを収録。

さらに、1978年には『未知との対話—独白・対話・そして鼎談(New Comversations)』を録音します。最初の多重録音の試みから15年、ここには「ひとり」「ふたり」「3人」の演奏が収録されています。「3人」の曲にはエレクトリック・ピアノも導入し、アルバム構成もアレンジも熟考された、多重録音シリーズの総まとめというべきもの。ピアノ・スタイル、アドリブ・フレーズ、作曲(オリジナル4曲)、アレンジなどなど当然ながらどこを切ってもエヴァンスの個性が溢れています(最大濃度300%ですから)。

* * *

(3)ビル・エヴァンス『未知との対話—独白・対話・そして鼎談』(ワーナー・ブラザーズ)

演奏:ビル・エヴァンス(ピアノ、エレクトリック・ピアノ)

録音:1978年1月26〜28日、2月13〜16日

エヴァンスは、このアルバムでオリジナル新曲4曲を披露しています。これだけでもその意欲がうかがえるというもの。多重録音も3作目となり、エレクトリック・ピアノもすでに完全に自分のものとしていた時期だけに、きわめて充実した内容になっています。

* * *

この、多重録音による作品作りは、エヴァンスのひとつの看板である「ピアノ・トリオ」での「インタープレイ」とはもっとも離れたところにある手法といえますが、これもエヴァンスの、しかも重要なジャズ表現だったのです。これは比べるものがない、エヴァンスだけの個性なのです。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。先般、電子書籍『プレイリスト・ウィズ・ライナーノーツ001/マイルス・デイヴィス絶対名曲20 』(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz/)を上梓した。編集者としては、『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/伝説のライヴ・イン・ジャパン』、『村井康司著/あなたの聴き方を変えるジャズ史』(ともにシンコーミュージックエンタテイメント)などを手がける。