文/池上信次

ジャズに限らず、「トリビュート曲」や「デディケイト曲」(ほとんど同義ですね)は昔からたくさんありますが、いつの時代も過去の音楽の継承が根底にあり、また個人活動が基本ゆえ人的交流が多いのが特徴であるジャズでは、とくに多いといえましょう。「9月15日」(パット・メセニー&ライル・メイズ作曲)という奥ゆかしいタイトル(ビル・エヴァンスの命日)のものもあれば、「バド・パウエル」(チック・コリア作曲)、「ビル・エヴァンス」(ライル・メイズ作曲)といった人名そのまんまというものまであります。このように、曲名に明示されるものもあればそうでなかったりとさまざまですが、いずれにせよ、それを作曲したり演奏したりすることは、対象との「関係性」を明らかにすることですから、なかには興味深い発見もあったりします。

たとえば、ビル・エヴァンスは「N.Y.C.’s No Lark」という曲を作曲・演奏しています。意味は「ニューヨークにひばりがいない」なのですが、これはじつはソニー・クラーク(Sonny Clark)のアナグラム。クラークが亡くなった時に書かれました。かなりタイプが違うので、追悼曲を書くほどふたりが親しかったということは驚きでした。とはいえ、ふたりは同時代にニューヨークで活動していた同業者同士ですので関係があってもおかしくないですし、トリビュートする方もされる方もジャズ・ミュージシャンであれば、どこかにつながりは見えるものです。

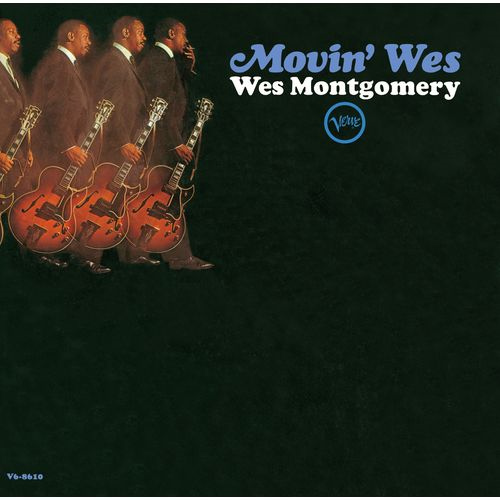

でもときには「なんで?」というケースもあります。距離がある「ジャンル違い」の場合はとくに気になりますね。こんな例があります。ギター&ヴォーカルのジョージ・ベンソンは、1977年録音のアルバム『メローなロスの週末(原題:Weekend in LA)』(ワーナー)で、「我等のウェス(原題:We All Remember Wes)」を演奏しています。ウェスとはもちろんジャズ・ギターの巨人ウェス・モンゴメリーのこと。ベンソンは文字通りウェスの後継者(ウェス急逝後、ウェスのアルバム企画を継承した)だけに、このタイトルの曲で、ウェスばりのソロを弾きまくるというのは、トリビュートの典型といえます。「なんで?」はその先です。この曲の作曲者はスティーヴィー・ワンダーなのです。なんでスティーヴィーが?

ウェスは1923年生まれで、ニューヨーク進出は59年のこと。スティーヴィーは1950年生まれで、62年にレコード・デビューしています。活動期間は重なりますが、活動のフィールドも年齢もまるで違うふたりにどんな関係があったのでしょうか。ディスコグラフィー上の共演はありません。たんなるファンという理由だってもちろんありでしょうが、ジャズの代表としてのデューク・エリントン(スティーヴィーのヒット曲「愛するデューク(原題:Sir Duke)」)ならともかく、ウェスとスティーヴィーはなかなか結びつきません。いろいろ調べてみました。ウェス・モンゴメリーの唯一の評伝『ウェス・モンゴメリー』(エイドリアン・イングラム著、小泉清人訳、JICC出版局刊)によれば……スティーヴィーは登場せず。では、スティーヴィーの評伝『スティーヴィー・ワンダー 心の愛』(ジョン・スウェンソン著、米持孝秋訳、シンコーミュージック刊)ではどうかというと……ここにもウェスは登場せず、なのでした。

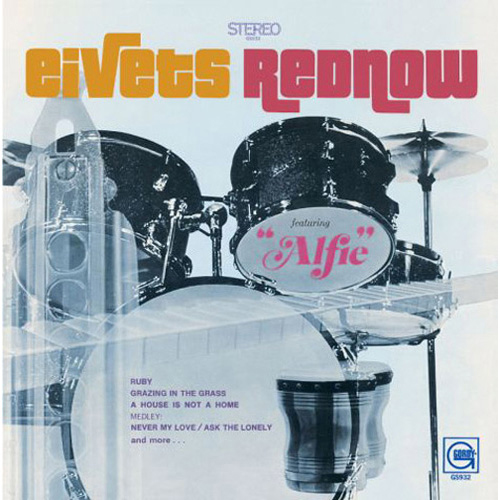

そして、見つけました。ジャーナリスト、フレッド・ロビンソンが書いた『ビルボード・ナンバー1・ヒット』(井上憲一ほか訳、かまち潤監修、音楽之友社刊)という、『ビルボード』チャート歴代ナンバーワン・ヒット曲の解説本があるのですが、その「サー・デューク」の項にこんな記述がありました。「1968年、(中略)彼は自分の名前を逆さまにしたEivets Rednowの名前でウェス・モンゴメリーとともにインストゥルメンタルのレコードを作るはずだった。しかし、ウェスはその年の6月15日になくなり、2人の努力は実ることはなかった」

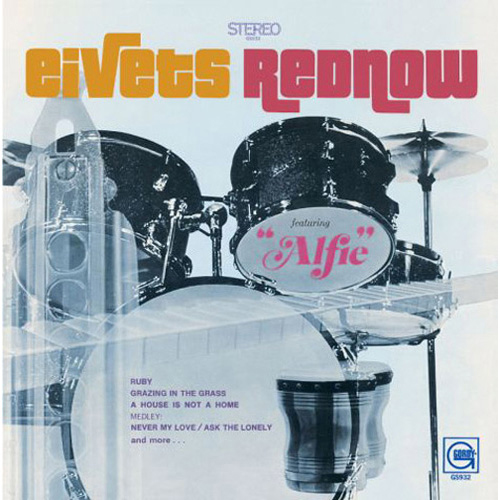

なんと! 共演計画があったとは。伝説好きのジャズ・ファンとしてはワクワクするエピソードですね。そのアルバムは『アルフィー』。バート・バカラック作曲のタイトル曲をはじめ、カヴァーとオリジナルが半々。この楽曲を全部そのままウェスと共演しようとしていたのかはわかりませんが、「バイ・バイ・ワールド」というスティーヴィーのオリジナル曲にはびっくり。キーボードでメロディとソロが弾かれるのですが、これがほぼ全部ウェスの得意技のオクターヴ奏法(のキーボードによる再現)による演奏なのです。スライドを多用した節回しもまんまウェス。この曲だけはウェスとの共演を想定して書かれたのは間違いないでしょう。そしてスティーヴィーは結局ウェスの気持ちで演奏した、と。「さよなら世界」は「さよならウェス」のことだったのですね。ソウル・ファンにはあまりピンとこない演奏かもしれませんが、ウェスを知るジャズ・ファンならとても楽しめると思います。未聴の方はぜひ。

演奏:スティーヴィー・ワンダー(ハーモニカ、キーボード、ドラムス)、オーケストラ

発表:1968年

オリジナルはイーヴェッツ・レッドナウ名義ですが、国内盤はスティーヴィー・ワンダーの名前でリリースされています。オリジナルのレコードには演奏者クレジットも説明も一切なしの謎アルバム。これはスティーヴィー唯一のインスト・アルバムです。

結局なぜ共演計画に至ったかというのはわからずじまいですが、67年にウェスは『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』が『ビルボード』のR&Bアルバム・チャートで2位、総合チャートで13位、ジャズ・チャートはもちろん1位。スティーヴィーは、66年の『アップタイト』がR&Bで2位、総合で33位ですから、実現していれば「R&Bの大物共演」としてきっと話題になっていたことでしょう。曲名ひとつにも、その裏にはさまざまなストーリーが秘められているのです。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。