「迷い込んだ一匹の猫がきっかけでした」

●解説 中島国彦さん(早稲田大学名誉教授・75歳)

「何か書いてみたらどうです?」 夏目漱石が、俳句文芸雑誌『ホトトギス』編集人の高浜虚子からそんな言葉をかけられたのは、明治37年11月のことだった。その頃の漱石、洋行帰りの英文学者として東京帝国大学と第一高等学校の教壇に立ちながら、どこか鬱々とした日々を送っていた。虚子の勧めに感興がわき、漱石は筆を執った。

《吾輩は猫である。名前はまだ無い……》

こうして、今に読み継がれる名作『吾輩は猫である』が生み出されていく。早稲田大学名誉教授で漱石研究の第一人者・中島国彦さんは解説する。

「そもそもは、明治37年の夏の初めに夏目家に迷い込んだ一匹の猫がきっかけでした。虚子の誘いを受けた漱石は、猫を語り手として猫の視線から人間界を諷刺的にとらえることを発想し、画期的な物語を紡ぎ出したのです」

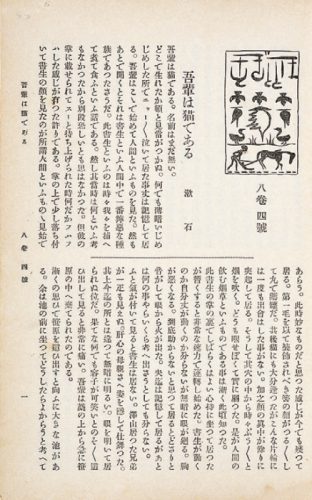

『ホトトギス』同人たちの間で催されていた“山会”と呼ばれる文章会での発表を経て、この作品は『ホトトギス』の明治38年1月号に掲載された。最初は“1回きりのつもり”が、たちまち評判となって2回、3回と連載は続き、ついには上中下3冊の単行本が刊行されるに至った。

「御蔭で猫も面目を施こし候」

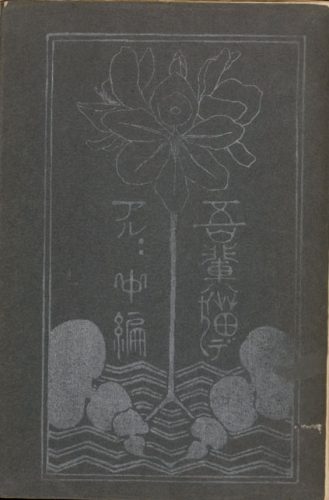

単行本の装幀デザインを手がけたのは、橋口五葉。漱石の抜擢だった。中島さんは言う。

「橋口五葉は漱石の熊本五高時代の教え子・橋口貢の弟で、漱石の紹介で『ホトトギス』の明治37年10月号に初めて挿絵を描いています。漱石より15歳年少で、当時はまだ東京美術学校の学生でした。『ホトトギス』に掲載の『吾輩は猫である』の第1回に挿絵はなく、第2回に五葉の挿絵がついて好評を得た。漱石は五葉あての手紙で《ホトヽギスの挿画はうまいものに候 御蔭で猫も面目を施こし候》と謝辞を送っています」

若い頃から美術的な趣味が深く留学中に多くのヨーロッパの美装本にふれてきた漱石の胸の中には、せっかく単行本を出すなら本のつくりや装幀デザインも優れたものにしたいという思いがあった。

「若い五葉の独創性に期待しながら、漱石は自分の手元にある美術の画集や、ロンドン時代から購読を始めて帰国後も丸善を通して購入していた美術雑誌『ステューディオ』などの資料を提供してサポートしました。五葉はこれらを自身の中で消化し再構成して、斬新かつ日本人に合ったデザインを作り上げたのです」(中島さん)

本の天(上方の小口)に、装飾と埃よけのために金箔を貼る「天金」。小口を化粧裁ちせず、袋とじ状態のページをペーパーナイフで切りながら読み進めていく「アンカット」。洋装本の様式を取り入れた、こうした新奇で高級感のある本づくりも、読者を大いに驚かせ嬉しがらせた。これも、漱石のアイデアだったに違いない。

サライ1月号の特別付録は

夏目漱石『吾輩は猫である』初版本ブックカバー

本を持ち歩いて読みたい時に、汚れや破損を防ぐブックカバー。旅先や乗り物の中、喫茶店などで使いたい、読書好きには欠かせない品である。

今号の特別付録「夏目漱石『吾輩は猫である』初版本ブックカバー」は、橋口五葉による上編・下編の装幀を、しっかりした生成りの布にあしらった。文庫本サイズで、折り込むことによりさまざまな本の厚みに合わせることが可能だ。

漱石は、自身最初の単行本を出すに当たり、自らが抜擢した若き橋口に存分に仕事をさせた。その意匠を生かし、明治の息吹を今に伝えるとともに、知的で洒落た逸品に仕上がっている。

電子書籍の普及が進む昨今であるが、「カバーを掛ける楽しみ」も感じられる一品、ご愛用いただきたい。

※この記事は『サライ』本誌2022年1月号より転載しました。