文・写真/原田慶子(海外書き人クラブ/ペルー在住ライター)

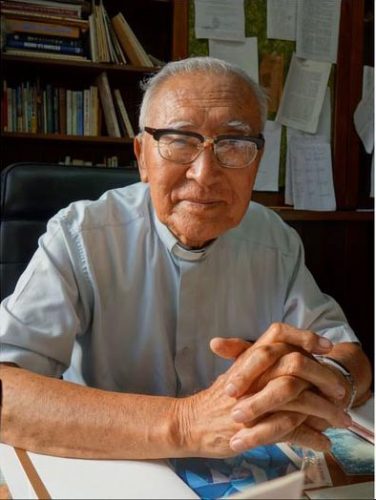

マヌエル・カトウ神父、享年90歳。ペルー日本人移民の子にして、日系ペルー人初のカトリック司祭だ。2017年1月6日に天に召されるその日まで、神のしもべとしてその人生を全うした敬虔な神父だが、そこに至るまでの道のりは決して平坦なものではなかった。

南米で初めて日本人移民を受け入れたペルー

マヌエル少年は1926年3月1日、ペルーの首都リマへと渡った愛知県出身の日本人契約移民、加藤忠作とブノ夫婦の次男として生まれた。出生地主義をとるペルーでは、国内で誕生すれば外国人の子であってもペルー国籍が付与されるため(※)、日本人が我が子にラテン系の名を付けることは珍しくなかった。しかし、熱心な仏教徒であった加藤夫妻の選んだ名が“エンマヌエル(神は我とともにあり)”に由来する「マヌエル」であったことに、ある種の運命を感じずにはいられない。(※1937年4月8日公布の国籍登録無効法により、ペルー生まれの邦人子女約2500人がペルー国籍の取得を断念している)

1899年(明治32年)4月3日、明治政府が推進していた移民政策により、ペルーに南米初の日本人移民が到着した。契約移民として地方の耕地に送られた日本人たちを待ち受けていたのは、想像を絶する過酷な労働環境だった。疲労と栄養失調で命を落とす者や、契約途中で離脱する者が続出、日本人移民の多くはやがて耕地を離れ首都リマへと移り住んだ。リマでは家事手伝いや給仕など身ひとつでできる仕事で生計を立て、貯めた資金で商いを始め成功する者も現れた。

1918年にペルーの土を踏んだ加藤夫婦もまた、耕地労働を経てリマに居を移した。しかし、努力して始めた事業が知人の奸詐にはまり失敗、マヌエル少年が生まれた頃には市内の古びた長屋で暮らしていた。幸いなことに当時の食料品はとても安く、身なりは貧しくてもひもじい思いをすることはなかったという。慎ましい生活の中で、ブノは同じ長屋に暮らす更に貧しいペルー人たちに一家の食事を分け与えていた。「母の口癖は『正直であれ、勤勉であれ、互いに協力しあい弱き者を助けよ』でした。私はその背を見て育ったのです」と晩年、カトウ神父は私に母の想い出を語ってくれた。

1920年代のペルーは経済発展が著しく、それに合わせて邦人人口も増加。1918年当時9890人だった在留邦人の数も、12年後には2万385人まで膨れ上がっていた。日本から同行した子供や現地生まれの子弟も増え、日本人学校が次々と開校。ペルー政府の方針からスペイン語と宗教(カトリック)は必須科目とされ、マヌエル少年が通った里馬(リマ)日本人学校でも校舎内に礼拝堂が設けられていた。

1940年リマ排日暴動勃発

持ち前の勤勉さと団結力で異国の道を切り開いてきた日本人移民たち。しかし、邦人同士の密な助け合いの構図が、ペルー人社会に負の影響を及ぼし始める。理髪店や雑貨店など一部業種への集中も日本人による特定分野の独占と映り、ペルー人の職を奪う存在として妬みや嫉妬を買うようになった。

1929年の世界恐慌に続き、1930年には日本人移民に寛容だった当時のアウグスト・レギア政権が転覆。1933年の国連脱退、その後の日独伊三国同盟締結など日本が軍国主義を推し進めるにつれ、親米国家であったペルーの対日感情も悪化していく。街中では「日本人が武器を隠している」といったうわさが頻繁に流れ、一触即発の状態が続いていた。

1940年5月13日午後、ついに首都リマで排日暴動が勃発。暴徒化したペルー人は邦人の店舗や倉庫を襲撃し、略奪の限りを尽くした。家屋も同様に襲われ、目ぼしいものがなくなると床板まで剥がして持ち去る有様だったという。

加藤一家が暮らすリンセ区も、暴徒の魔の手から逃れることはできなかった。火のついたような騒ぎの中、ペルー人たちは経済的成功の如何を問わず日本人と見れば襲いかかっていたのである。ところが同区内で唯一、加藤一家だけが無傷だった。日ごろからブノに助けられていたという長屋の隣人たちが、一家を暴徒から守ったのだ。「外はひどいありさまでしたけどね、でも私たちを助けてくれたのもまたペルー人なんですよ」当時を語るカトウ神父の言葉には、母への感謝の念があふれていた。

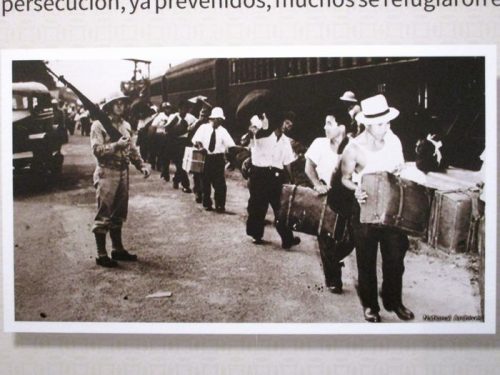

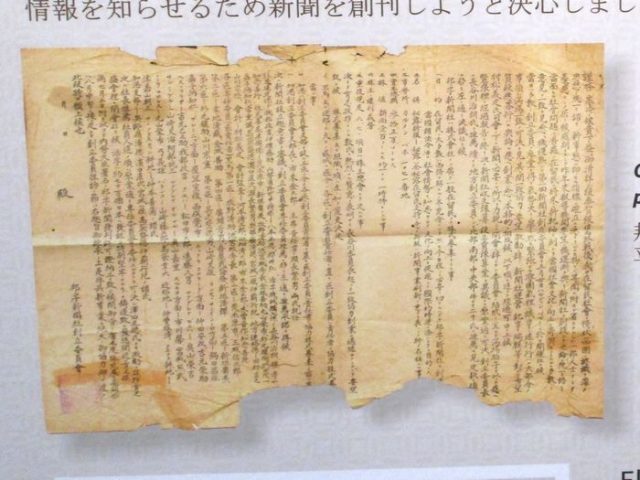

1942年に日本との国交を絶ったペルー政府は、日本公館と領事館を閉鎖。邦人間のリーダーや報道関係者、教員とその家族を拘束し、アメリカの強制収容所へと送った。さらに3人以上の集会や日本語新聞の発行、日本語教育を禁止するなど日系社会を次々と締め付けていく。残留邦人に対しても資産の凍結や店舗の強制売却が強いられ、長年かけて築いた財産はあっという間に失われていった。日本人のみならず、ペルー生まれの日系人さえも「敵性国民」と位置付けるペルー政府の容赦ない仕打ちに、日系社会は大いに動揺し混乱を極めた。

一方、マヌエル少年は国交断絶の前年に里馬日本人学校を卒業、日本の文部省から給付された奨学金でペルーのカトリカ大学附属中学校に進学していた。日に日に憎しみと疑心暗鬼に満ちていく時代にあって、『互いに協力しあい、弱き者を助けよ』という母の言葉とカトリックの教えが少年の中で融合していくのは自然な成り行きだったといえよう。ペルー社会に弾圧されていた周囲の大人たちの多くは仏教徒で、カトリック司教を目指す少年には猛反対していたが、強固な意志を知り最後には認めざるを得なくなったそうだ。

1945年8月15日に第二次世界大戦が終結。降伏文書調印後、アメリカは拘留していた自国内の日本人たちに強制退去を命じた。ところがペルー政府は彼らを“追放者”とみなし、ペルー国籍を有す日系人ですら頑なに帰国を許可しなかったのである。そのため、ほどんどの拘留者は日本への送還かアメリカでの不法滞在を選択する羽目になった。ペルーへの帰国が許されたのは、拘留者1777人中わずか79人だけであった。

大人たちが戦々恐々と過ごしていた戦時中、少年が学業に専念できたのは生来の幸運のおかげかも知れない。終戦翌年の1946年、5年間の中学生活を終えすっかり成長したマヌエル青年は、加国ケベックのフランシスコ修道会へ留学すべくビザの手続きにおよんだ。しかし、カナダ領事館はマヌエル青年が日系人であることを理由にビザ発給を拒否。一度貼られた敵性国民というレッテルは日系人にとって重い足かせとなり、さまざまな手を尽くした結果ようやくビザが取得できたのはそれから1年後のことだった。

日系人マヌエル・カトウへの理不尽な対応はその後も続いた。カナダで神学と哲学を学び、7年ぶりに祖国へ帰国しようとしたマヌエル青年に対し、ペルー政府は入国拒否を言い渡した。戦後9年が経過してもなお政府が彼を拒んだのは、マヌエル青年が日系人であることと同時に、日系人初の神父誕生を疎んじていたからだと聞いている。カトリックを国教と定めていた当時のペルーにとって、青年の存在は目の上の瘤であったに違いない。

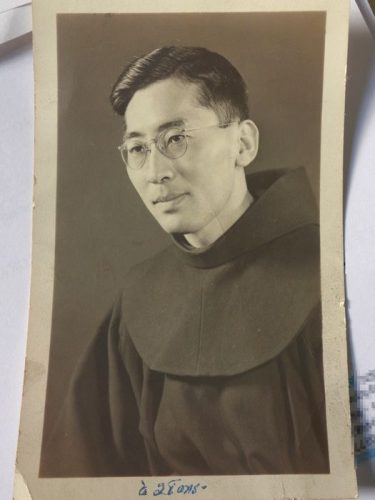

しかし、国教としての位置づけとカトリック内のヒエラルキーがこの問題を解決へと導く。困ったケベックの修道会がバチカンに直訴したのだ。ペルー政府もさすがに法王庁からの要請には逆らえなかったのだろう、その後マヌエル青年は無事ペルーに帰国し、リマのサンタ・テレサ教会で叙階(聖職者として任命されること)を受けた。パードレ・マヌエル・カトウ28歳、ペルー日系人初のカトリック司祭の誕生だ。

晴れて神父となった若い日系人を、ペルー政府はずいぶんと警戒していたように見える。ケベック時代の上司に誘われローマの修道会への留学を試みるも、政府は決してカトウ神父に出国許可を与えようとはしなかった。ローマ行きを断念した神父は、いろいろと制約の多いペルーを離れ第二の故郷である日本へと向かう。日本が仏教国ということもあったのだろう、この時はさしたる問題もなく出国できたそうだ。

カトウ神父が再びペルーに戻ったのは1976年。その後ペルーはテロ時代へと突入し、多くの子供が親を殺され孤児となった。カトウ神父は日系人の同胞とともに弱者救済目的の支援団体を結成し、残された子供のためリマ郊外の貧困地区に孤児院を建てた。小さな組織はやがて協会へと成長、日本政府やJICA、日本財団のほか多くの日系人による支援を得て、総合病院や老人ホームの建設にも成功した。これらの運営を担う協会の名は「エンマヌエル」。カトウ神父の名と遺志を継ぐ同協会は、今日も弱き者に手を差しのべ続けている。

■参考資料

日本人ペルー移住史料館“平岡千代照”

在ペルー邦人75年の歩み(ペルー新報社)

リマ日本人学校創立50周年記念誌

ペルー日系人の20世紀-100人の人生 100人の肖像(柳田利夫 著/芙蓉書房出版)

ペルーを知るための62章(細谷広美 編著/明石書店)

文・写真/原田慶子(ペルー在住ライター)

2006年よりペルー・リマ在住。『地球の歩き方』(ダイヤモンドビッグ社)や『トリコガイド』(エイ出版社)のペルー取材・撮影を始め、ラジオ番組やウェブマガジンなど多くの媒体でペルーの魅力を紹介。海外書き人クラブ会員(https://www.kaigaikakibito.com/)