数が増えるにつれ、数百人から数千人を収容できる捕虜収容所ができた。兵士たちは戦場から仮収容所に送られ、その後、本格的な収容所に移動させられた。そこから各地に送られ、農作業や建設などの仕事に就いた。働き盛りの男性が戦場に行ったのでどこも人手不足だった。捕虜は貴重な労働源だったのである。1899年に締結され、1907年に発効したハーグ陸戦条約には、捕虜に関する条項があった。例えば、敵側に加担しないよう前線に近いところで働かせてはならず、兵器製造にも関与させてはなかった。この条項は捕虜を保護するものだった。第一次大戦後は、1929年にジュネーヴで締結された「俘虜の待遇に関する条約」で捕虜の待遇はさらに手厚くなり、危険な状況で働かせることは禁止された。

1914-1918年の戦争中。南仏の町ベジエで農作業につくオスマン帝国兵捕虜 (C)V-P-HIST-03213-05A/ARCHIVES CICR(DR)

ロシアやドイツの収容所は、異なる国からの捕虜で国際色豊かだった。と同時に、カルチャーショックの場でもあった。「収容所の造りは国によって全く違い、藁葺き屋根のものから木の建物、石の建物、テントまでありました。将校クラスになると観光客がいなくなったホテルが与えられ、収容所が自宅より良い住まいだったこともありました」と本展のキュレーターの一人、ダニエル・パルミエリ氏は言う。カルチャーショックが一番出たのが食べ物だった。「食べ慣れないものへの不満が噴出しました。食糧事情がよい国で捕虜になるといいのですが、トウモロコシ粉の粥を出したブルガリアではドイツ人捕虜が耐えられず、ジャガイモに替えたことがありました」。

1914-1918年の戦争中。ドイツ・ホルツミンデンの捕虜収容所の中央通り (C)V-P-HIST-03543-03/ ARCHIVES CICR(DR)

労働の合間にはスポーツをしたり、講演会を開いたりした。ドイツの収容所ではフランス人医師の捕虜が、戦争が終わってから捕虜たちが医師になれるよう高度な医学講座を開いた。詩の講座もあった。

捕虜たちは自由時間、手慰みに木彫りのオブジェや紐など、様々なものを作った。捕虜の肖像を見ると、異なる国籍の人たちが集まり、収容所が人種と文化のるつぼ状態になっていたことがわかる。信じられないことに、捕らえた側と捕虜との間に協力関係ができていた。展示されている肖像写真は収容所内に写真スタジオを持っていたドイツ人写真家が撮ったものだが、撮ってすぐ、捕虜に販売していた。捕虜はそれを国に残してきた家族に送った。「第一次大戦で特徴的なのは、戦っている国同士が同じ条件で捕虜を扱うことでした。捕虜は大体一か月に1通の手紙とハガキ3枚を送ることができました。一家の主が捕虜になった時は、残してきた土地の売買など重要な事務手続きを捕虜が家族と手紙でやりとりして解決することもあったのですよ」とパルミエリ氏。

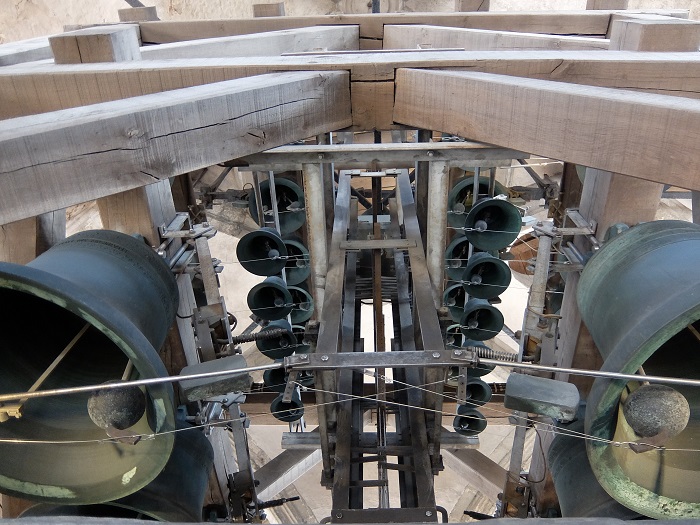

捕虜が作ったオブジェと捕虜の写真

展覧会後半で、大きな捕虜収容所地図が目を引いた。収容所は北アフリカまで広がっている。捕虜の数はドイツが最大で280万人、ロシア220万人、オーストリア=ハンガリー帝国180万人と桁違いに多く、フランス35万人、イギリス32万8千人と続く。日本にも4700人もいた。ドイツの植民地だった中華民国山東省青島(チンタオ)で日・独軍が戦い、ドイツ人捕虜を日本に連れて来たのだった。1918年に日本で初めてベートーベンの「第九」が流れたのは、そのうちの一つの徳島の収容所で、捕虜たちの演奏によるものだった。

捕虜収容所地図。赤丸は捕虜収容所があった場所を示している

第一次世界大戦で捕虜になることは、命が助かることを意味していた。捕虜になった知らせを受けた故郷の家族も一安心だった。本展を見ると、多くの国で捕虜は穏やかな扱いを受けていたことがわかる。音楽会を催した徳島の収容所は特別な例ではなく、その一例だった。ところがその後日本では、第二次世界大戦中に捕虜の扱いが過酷になった。なぜ変化したのか。展覧会の学術アドバイザーで歴史学者のフランソワ・コシェ氏は、「日本は、1929年にジュネーヴで締結された『俘虜の待遇に関する条約』に署名したが、批准はしなかったので、日本に対してはこの条約は効力がなかった」と説明した。が、背景にはもっと複雑な要因があるのかもしれない。本展はこの問題について考えるきっかけを与えてくれた。

関連サイト https://memorial-verdun.fr

文・写真/羽生のり子(フランス在住)

1991年から在仏。食・農・環境・文化のジャーナリスト。文化遺産ジャーナリスト協会、自然とエコロジーのためのジャーナリスト・作家協会、環境ジャーナリスト協会会員(いずれもフランス)。海外書き人クラブ会員(https://www.kaigaikakibito.com/)。